軽登山講座────伊藤幸司

軽登山講座────伊藤幸司

*この講座はBIGLOBE(NECビッグローブ)が公式に設置したstation50において2005年から2010年にかけて105回連載したものです。

【伊藤幸司の軽登山講座066】シミュレーションマップ12年(2)傾斜の把握――2008.10.10

*このシリーズは全4回で、(1)距離の把握、2)傾斜の把握、(3)行動時間の把握、(4)行動の量/質の把握――となります。

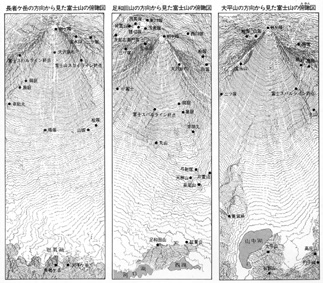

■富士山鳥瞰図・3面

1985年に朝日新聞社から刊行された『富士山 全案内』で「山麓一周126.5kmを歩く」を執筆。3面の鳥瞰図は左から(1)長者ヶ岳方面から、(2)足和田山方面から、(3)石割山方面から。

■富士山・富士吉田登山道

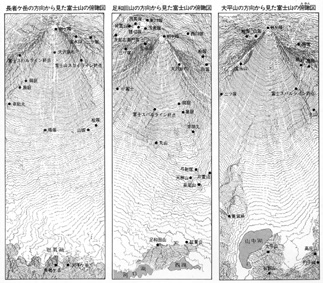

右下にスバルライン5合目。トラバースして6合目からの道は、丸印を接しながら登っていく。約30度の斜面にジグザグに延びる道は山梨県の県道図面で約20度と計ることができる。

●等高線というマジック

私は1974年に北米のユーコン川を下った。遊びではない。クラブの後輩がテレビ・ドキュメンタリーのディレクター・デビューするというので、船頭として雇われたのだ。雪解けの6月から雪が降り始める9月まで、約3,000kmの旅だった。

チームには金があったから大きな問題にはならなかったが、私はいくつもヘマをやった。現地へは米国グラマン社のアルミカヌー(Vスターンの19フィート)をもって乗り込んだのだが、進水式の翌日に橋桁にひっかけてまっぷたつに折ってしまった。4馬力のエンジンも水没させた。

そのあと現地の、木枠を組んでキャンバス布を張った実用的な中古カヌーを入手した。それも後ろを切り落としたVスターンで、エンジンを装着できた。長さはほぼ同じだったけれど幅が広く、3人乗って荷物を200kg積んでも軽々と進んだ。

ユーコン川はチャップリンの「黄金狂時代」の川で、太平洋岸のスキャグウェイという港町から標高差約600mを登り切ったら源頭だ。そこから北極圏(北緯66度33分)まで北上し、西に大きく向きを変えてベーリング海峡に流れ出る。その3,00kmの標高差がたったの600mに過ぎないのだ。

日本の川のイメージでは水は高い方から低い方へと下っていく。ところがユーコン川では、水は群衆が後ろから押されて進んでいくように移動していく。中流の急流部(流路が狭まって速い)では時速10kmほどのところがあったけれど、あとは全部時速3〜4kmのベルトコンベアだ。途中でまたエンジンを具合悪くしたこともあったが、エンジンをまわしてもしょうがないという気がして、およそ800kmは私のパドル1本で下っていった。漕いだのではない、流れの中心をはずさないようにしただけで、時速3〜4kmのベルトコンベアに運ばれていった。

私はそのとき、米国とカナダの25万分の1地図のコピーをつなぎ合わせたものをチャート(海図。川でも流路図をそう呼ぶ)として持っていた。標高差600mだから等高線のほとんどない地図だ。

なんでそのような話から始めたかというと、ユーコン川のような平べったい世界では、川岸の崖や周囲の小高い丘や山がわかればいい。古い地図につかわれたケバ式では傾斜角に応じた太さの短線(ケバ)を斜面の最大傾斜方向に並べるが、それで十分だという気がした。方位コンパスだって磁北が20度も狂っているので、正午の太陽が最も正しい方位を示してくれた。

じつは街の地図もこれと似ている。1,000分のいくつという勾配の鉄道が走り、100分のいくつという勾配の車道がのびている。10分のいくつという勾配の道があると坂の街だ。だから地図は平面図として描かれても大きな不便は感じない。1万分の1地形図などで等高線などという身勝手な曲線が引かれていると、邪魔にさえ感じられる。

日本は、国土の7割が山地だという。その山地も多くは浸食過程にあって、谷筋の斜面は30度(10分の5勾配)を超える。岩があれば断崖絶壁をつくる。

地表面のそういう起伏を平面図に表そうとすると、等高線が密に引かれる。地形のありさまが等高線による線画として描かれていると見てもいいほどだ。

2万5000分の1地形図では、等高線(10mごと)の間隔が2mm(実際の50m)のときに勾配は100分の20(20%勾配、約10度)、1mm(実際の25m)のときに100分の40(40%勾配、約20度)、0.4mm(実際の10m)のときに100分の100分(100%勾配、ジャスト45度)、そして0.2mm(実際の5m)になると100分の200(200%勾配、約65度)となる。

傾斜が急なほど等高線間隔は狭まるので、地図上では色が濃くなる。昔の1色刷では黒っぽくなり、現在のものは褐色の濃淡が見えてくる。

地図使いのベテランになるということは、たぶんその傾斜のようすを濃淡で感じとれるというのではないかと思う。地図をじーっとにらんでいると、地形が浮かび上がってくるように思われたことが私にもあった。しかし、じつは、地図製作にも下請け制度が原因かどうかわからないが、木綿針を研いでフィルムをひっかくというような製図では線のバラツキも大きくて、色の濃淡では感覚が狂わされるというような地図もある。

地形図は基本的に国家が税金を使って国土の地形を利用可能な図面に記録したものと考えていいのだが、平面図に等高線を描くことで立体情報を固定してきた。平坦なところには道路や家や耕作地など人間がつくったものがあって等高線は補助的だが、山地にかかると地図情報のほとんどは等高線になる。

等高線は0.2mm間隔になると計算上は65度の傾斜を表すのだが、じつはそうならないようなのだ。太さ0.08mmの等高線(主曲線)が接近しすぎないところで、等高線の役割は終わる。崖の記号(「土がけ」と「岩がけ」)に置き換わってしまうのだ。実際に、60度を超す急斜面では、土ならば崩落地形になり、岩ならば岩壁になる。現実に合った表現方法ともいえる。

とにかく、等高線は地形図の主要な骨格なのだが、むずかしい。加えて、等高線のとおりに厚紙を切り出して重ねると現実の起伏に限りなく近い立体地図ができあがるのだが、労力をかけて厳密につくっても、だれも感心してくれない。地形があまりにものっぺりして、嘘っぽいのだ。

国土地理院のすべての地図の販売窓口になっている財団法人日本地図センターでは「20万分1地勢図」をベースにした立体地図を販売しているが、情報どおりにはつくっていない。高さを(たしか)3倍に誇張している。

葛飾北斎の富嶽三十六景では富士山は高さが約3倍に誇張されているという。風呂屋の富士山ももちろん実際よりシャープにそびえていなければ富士山らしくない。

富士山に限らないのだが、山は高さを誇張しないと目で見た感じと違うのだ。等高線情報から山の姿を思い描くというときには、じつは勝手な誇張まで付け加えている。等高線がかかえる問題は「地図を読む」という段階では錯覚という要素を含める必要が出てくるのだ。

私はたまたま「地形傾斜区分尺」というものを持っている。透明のプラスチック板に左上がりの曲線が何本も引かれていて、地図上の等高線にそれを当てると等高線間隔による傾斜角度が直読できるというもの。発売元は日本地図センターで「国土調査用」となっている。ある場所のA点からB点までの平均傾斜を直読したいときには便利だ。しかしこれも机の中で眠ってきた。

私が試みたのは鳥瞰図(バーズアイ・ビュー)だった。地形図の上にトレーシングペーパーをかぶせて、高い等高線から順に1本1本トレースしていく。1本引くごとに、トレーシングペーパーを上にずらしていく。そのずらし量で高さの倍率が変化するのだが、ともかくそすると下の等高線を上の等高線が邪魔するようになる。邪魔されたところは描かずに、下の等高線へと移っていくと、山はそびえ立ってくるのだ。

ものすごい時間をかけて何枚かの鳥瞰図を描いてみた。今ではパソコンで簡単に見られるようになっているのでイメージに合った風景は得られるけれど、現実とのギャップを合理的に埋められるとは思えなかった。

●直径100mの赤い円

私にとってブレークスルーとなったのが12年前のことだった。自分ひとりで登山の入門講座をやるようになったとき、地形図上の予定ルート図に距離目盛りを入れたのだが、同時に等高線の計曲線(5本目の太い等高線)にも数字を入れて、高度目盛りとして見やすくしたいと考えた。

それまでは読図のセオリーのひとつである段彩(高度ごとに色の変化をつける)を簡略化して、その山の骨格となりそうな等高線を見つけだして色ペンでトレースしてみたりした。ところがその方法は、山の全体を見ようというようなときにはものすごく有効なのだが、登って下るだけの登山道の部分だけを切り抜いてしまうと、あまり意味がなくなってしまう。

そこでルート上の計曲線を強調し、かつ標高を直読できるようにしたのだが、直径4mmの円を描くことにした。文房具店で売っている記号定規のなかに円や四角、三角をさまざまな大きさで描けるものがあって、そのひとつを選ぼうとしたときに「4mmの円」の合理性に気づいたのだ。

2万5000分の1の地形図では直径4mmの円は現実の100mとなる。円と円が接していると、100m先で50m上下する勾配だということがわかる。50%勾配で、約30度。約30度という勾配は富士山の5合目から上の平均傾斜ということは知っていたから、日本の山の傾斜の基準をシンプルなかたちで表現できると考えた。

○と○の間に○がもうひとつ挟まる場合はどうだろう。200m先で50m上下する勾配だから25%勾配で約15度。私は富士山の登山道が「30度の斜面にジグザグを切って20度」というふうに理解していたから、○がひとつおきの状態から、○と○が接し合う間に、ほとんどの登山道が入ってくると予想した。じつは登山道のジグザグが小さくなると登山道の線の太さのなかにも埋め込まれてしまうことがあるわけだから、直径100mの円を並べたら、それは登山道の勾配ではなくて、傾斜面そのものになってしまうということも分かってきた。

しかしともかく、○がひとつおきから接するところまでの斜面の道と、それ以上、それ以下の道を地形図上で仕分けることで登山道に対する観察が細かくなるということは確信した。

たとえば、○がひとつおきかそれ以上の間隔で並んでいるとき、登山道はジグザグを切らない。尾根に出るとよくあるのだが、道はまっすぐに登っていく/下っていく。ジグザグを切ることによる労務管理的な勾配調節がなくなるので、歩くほうもおおらかな気分になる。

あるいは○と○が接するどころか重なっていくとどうなるか。登山道は、まずまちがいなく岩稜となっている。ロープがあったり、クサリがあったり、階段が設けられていたりする。通過するのに必要な力量が問われるかもしれない。ガイドブックなどできちんと調べておきたい部分といえる。

同じ標高の○が並んだとき、小さな起伏がたまたま計曲線とからみあっているのならルンルン気分で歩けるけれど、標高差100m未満の小ピークを乗り越え乗り越え進むとなると、体力的にも気力でも、疲れる。それが岩稜だったりすると、疲れの度合いは人によって違ってくる。

同じ標高の○が続くときには、いまは破線の円にして、ほかと区別しているけれど、そこもガイドブックで調べておきたい。

登山ルート上に現れる標高50mごとの等高線(計曲線)に直径100mの円をかぶせていくだけで、登山道は傾斜との関係で区分される。実用的な「傾斜の把握」はこれによって完成したと考えている。

12年前にこのことに気づいて、距離目盛りを同じ4mmの□にした。○を赤、□を青にしたのはたいした理由はないけれど、高度(垂直距離)目盛りと距離(水平距離)目盛りを等価に並べたところで、登山道の勾配での歩き方が平地の歩き方と根本的に違うという技術的な発見が生まれてきた。それについては第4回の「行動の量/質の把握」で触れることになると思う。そして高度目盛りと距離目盛りを等価に扱ったところから、それを時間目盛りに変換することによって、コースタイムの標準化にひとつのアイディアを提案することができたと思う。それは次回のメインテーマだ。

★目次に戻ります

★トップページに戻ります