2019.11.29

地平線報告会 no.487

「山旅を“量”で残す」(Web版)

★参考1:報告会案内(地平線通信no.487) へ

★参考2:報告会レポート(地平線通信no.488) へ

*これは地平線会議・報告会で2019年11月29日に行った2時間半の発表の「台本」を、そのときの私のコトバなしの状態でも見ていただけるよう補記したものです。

*きっかけは私が江本嘉伸さんに送った「半年遅れの年賀状」でした。ホームページ上で作り続けてきた山歩きの記録が「山旅図鑑」としてひとつの新しいかたちになりかかった年末ゆえに年賀状をパスしたことと、新しい地平にたどり着いたので見ていただけるとありがたいということのお知らせでした。

*すぐに報告会へのお誘いをいただきましたが、11月末まで時間がとれたので、デスクトップ・パブリシングという軸に沿って語れることを考えるうちに50年間の私の「シゴト史」のようなものになりました。

*老齢になって、語ろうとしていた固有名詞が瞬間に消えるという不安があり、また脱線したらアッという間に時間がなくなるという恐れもあって、画像つきの「台本」をつくったのです。そして終了後、それをWeb版にする間に、なんだ山旅図鑑と同じ作りじゃないかというだけでなく1970〜80年代に制作した「あむかす旅のメモシリーズ」に通底する、私にとっては「令和のデスクトップ・パブリッシング」だということに気づいたのです。

*「あむかす旅のメモシリーズ」は最初はデュプロ印刷(コピーの一種)で「報告書の下原稿」ながら少人数に公開する、という位置づけでしたが、縮刷版となってからは400字詰め原稿用紙50枚以上の手書きレポートなら内容の如何にかかわらず50部出版して紀伊國屋書店本店の棚に並べ「書籍」として国会図書館に収蔵されるというものになりました。

*今回江本さんに見ていただいた「Web図鑑」の「山旅図鑑.244大台ヶ原〜大杉谷」が、手元のプリンターで出力するとA4版641ページの大冊になりました。それがほとんどワープロ文書と同様の手順で書き出せて、Web空間に漂流させれば、最先端の検索ロボットが欲しい人の手に渡るように無給で働いてくれるのです。(いまや紀伊國屋書店に通って書棚に補充する必要もありません)

*またその写真ですが、文字情報がついたり、添えられたりしていると、1枚1枚が、やはり求める人の手に届く可能性を信じられるようになります。プロのカメラマンの作品が、裸のままだと没後まもなく使いようのない「ただの写真」になってしまう例をたくさん見てきましたが、文字情報がついた写真はWeb空間で生き続けることができるのではないか……という新しい期待も込められます。

*どうもその50年間(ということは東京オリンピックから東京オリンピックまでなのですが)を「デスクトップ・パブリッシング線」という鉄道になぞらえると、途中駅をすっ飛ばすわけにもいかず、さりとて下車するわけにもいかないという難しい時間管理が必要になりました。Web版ではその時間制約をかなり取り払ったので「山旅図鑑no.244大台ヶ原〜大杉谷」の3日間とほぼ同じ規模になりそうです。

*お手数ですが、

1)表示させていただけるお名前(基本的には「地平線会議」など「特定多数」の世界に通用する氏名でお願いします。ただし表記は変えていただいてけっこうです)

2)具体的にどこに置くかの指定(コメントはいくつでもけっこうですが、ひとつひとつのコメントをピンポイントで置かせていただきたいと思います)

3)私のキャプションに対する訂正や反対意見も、もちろんけっこうです。

……ので、よろしくお願いいたします。すべて追加情報として加えていきます。

*たとえば(■コメント1:伊藤 幸司=2019.12.18)

*なお、ここに登場する人物は基本的に「さん」づけにして、亡くなった方も区別していません。コメントを書いて頂く場合、それに合わせていただく必要はありません。

2019.11.29 地平線報告会 no.487 Web版

「山旅を“量”で残す」

【第1部】

「山旅図鑑」は令和のデスクトップ・パブリッシングです。

人生の終盤に「山旅図鑑」にたどりつきました

*トップページへ

*道草写真・あの日の富士山──1月から12月(トップページ下部)へ

*山旅図鑑目次 へ

*写真アルバム(時系列速報)目次 へ

★2019.5.21~23の「大台ヶ原〜大杉谷」は2種類あります。

*「山旅図鑑」の写真は585点

*「速報・アルバム」では904点

★A4コピー紙にプリントすると、山旅図鑑no.244「大台ヶ原〜大杉谷」は全641ページになりました。

★山旅図鑑no.244「大台ケ原〜大杉谷」をめくりながら

*2泊3日の写真が、秋田 守99点、稲葉 和平57点、山咲 野の香103点、伊藤 幸司326点……合計585点となりました。

1)枚数無制限の写真

*ちなみにフェイスブックで簡単にやれないかと思って調べてみたら、写真枚数の上限がたったの1,000点でした。

*写真は「AND」と「OR」でどんどんつなげていくことができます。(BUTの文脈で使うのはむずかしい)

*デジタルカメラのおかげで写真を撮影順かつ撮影「時分」つきで並べることができます。

*キャプションがつけられたら、それが「選ばれた写真」です。写真と撮影者との関係が分かる写真だから。

*ノートリミングを原則とします。 (プロの写真編集では紙面にはめ込むだけでもトリミング必須なので、ただ写真をよく見せるための欠点隠しのトリミングにはあまり意味を感じません)

2)文字数無制限の文章

*キャプションは自分が撮った写真に対して「受けて立つ」文章だと思いますが、そのかたちや内容は完全自由。だれかへの説明、旅の日記、表現豊かなフォトエッセイなどなどから始まります。

*キャプションをつけることを「撮った写真に責任を持つ」とするうちに表現者としての「自分の役割」が見えてきます。

*私自身の基本姿勢は現在のところ「山旅の歩き方講座+登山道の詳細レポート」であり、加えて「1枚の写真を掲げてネット世界を歩き回る」というもうひとつの旅の報告。「見てしまったこと」や「撮ってしまった写真」の中に見つけた疑問を際限なく追いかけると(……なんてことは実際にはしませんが)ネット上でいろいろな「モノ」「コト」「ヒト」と出会えることが多いのです。もちろん誰にも迷惑をかけることなく。

【第2部】

『旅の目カメラの眼』で書いたこと

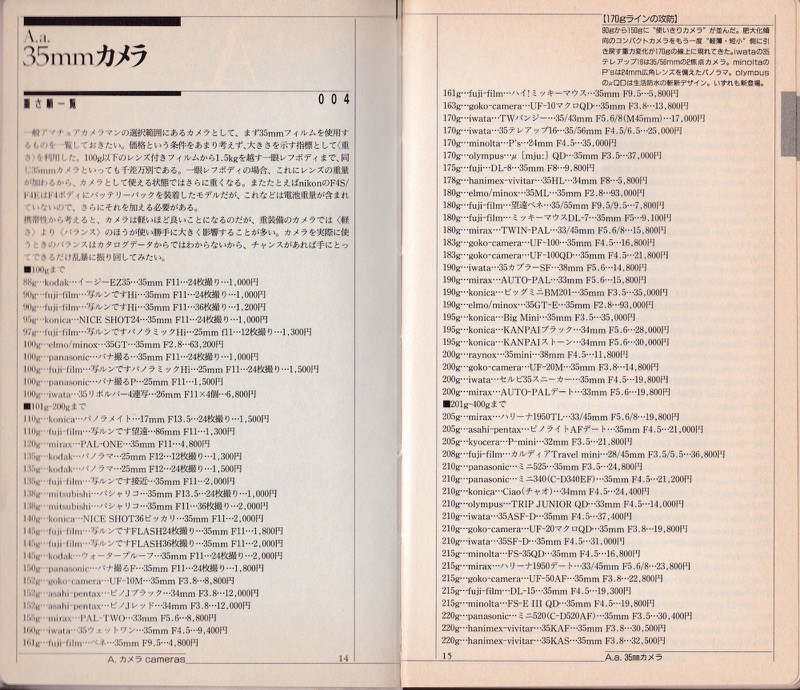

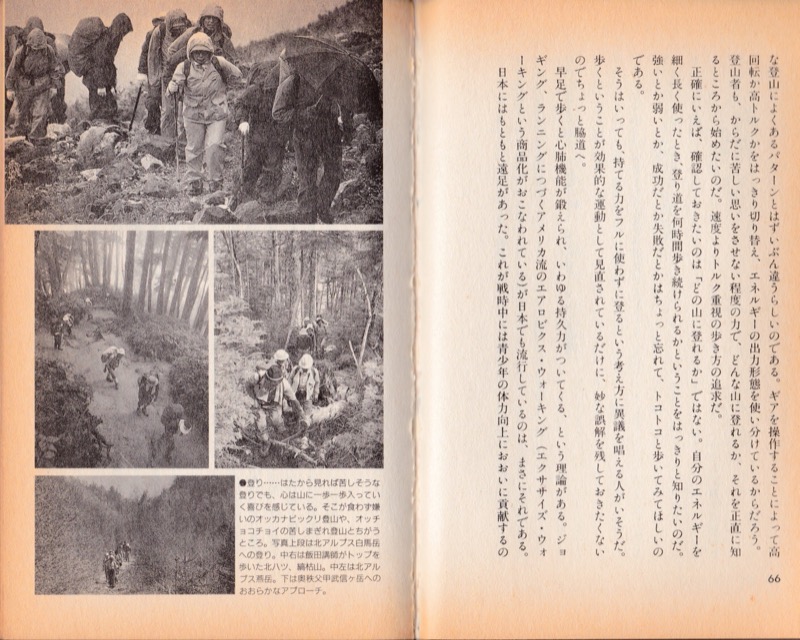

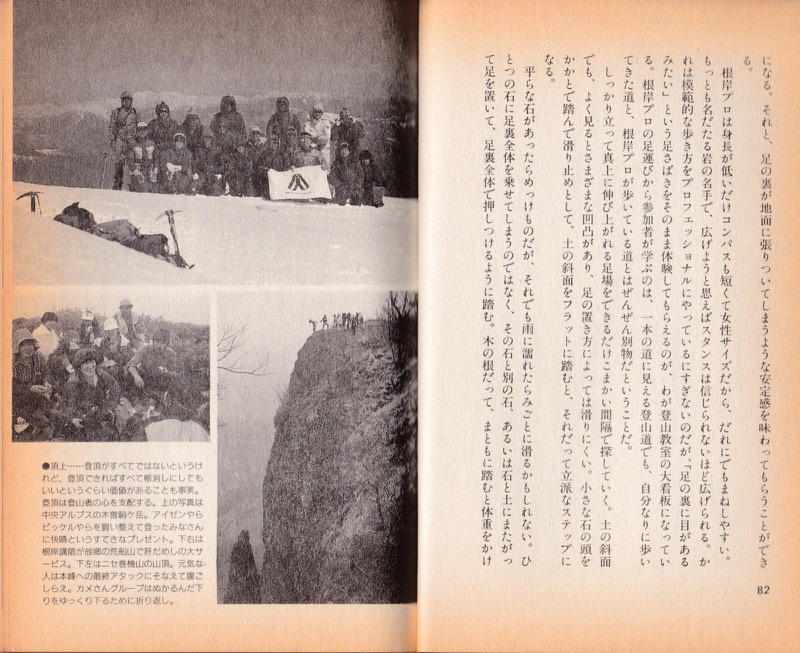

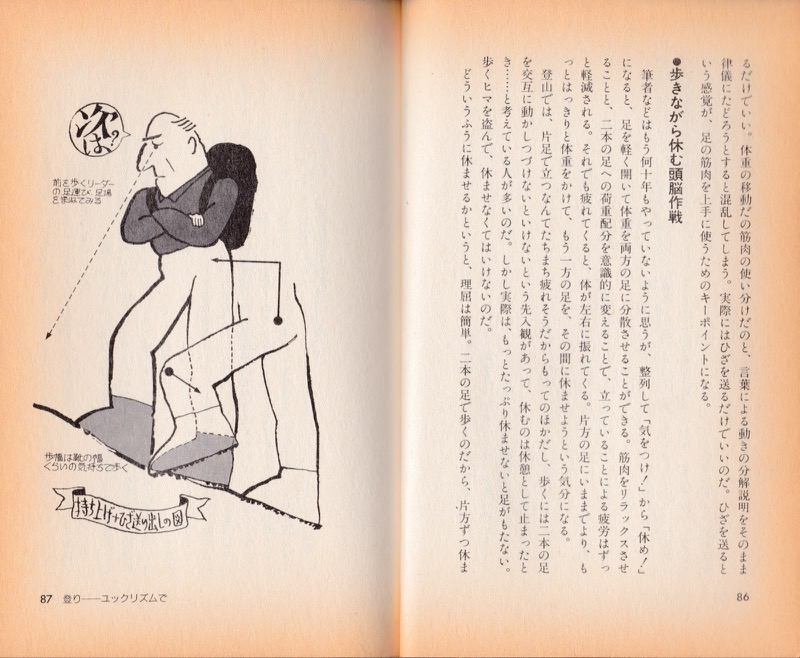

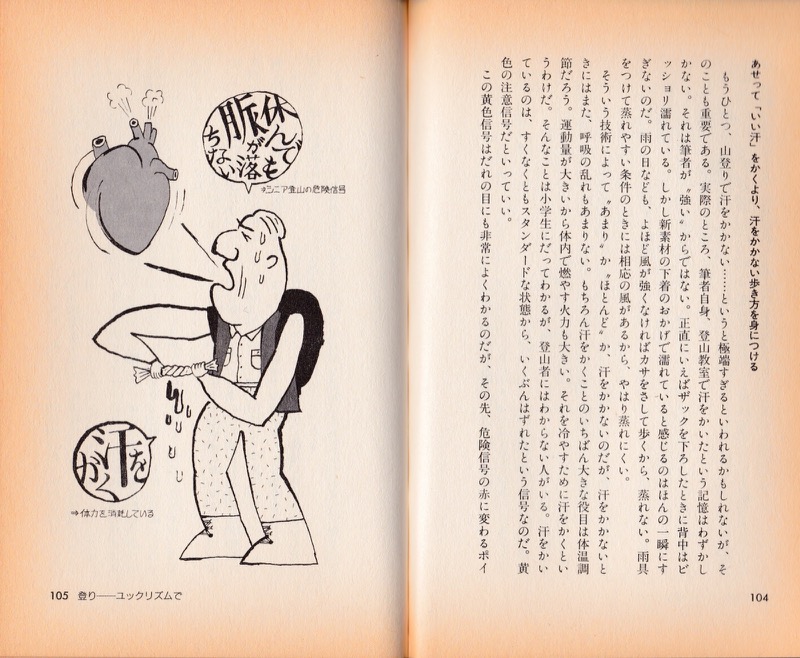

★1982.5「旅の目カメラの眼」(トラベルジャーナル新書・編集岡村隆)

*今回、この部分だけ、直接本文を読んでいただけるよう、拡大可能になっています。他の文字ページは誌面と見出しで雰囲気が伝われば……という以上のことは考えていません。あしからず。

【第3部】

登山道の歩き方

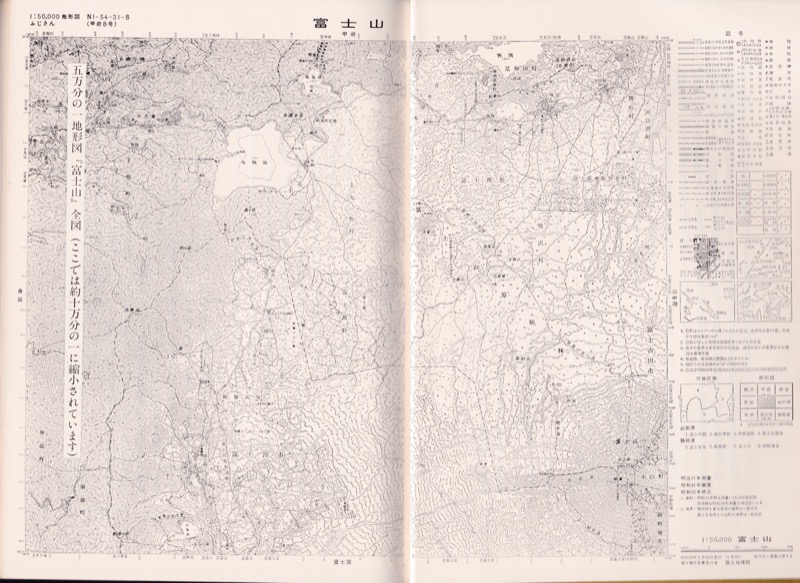

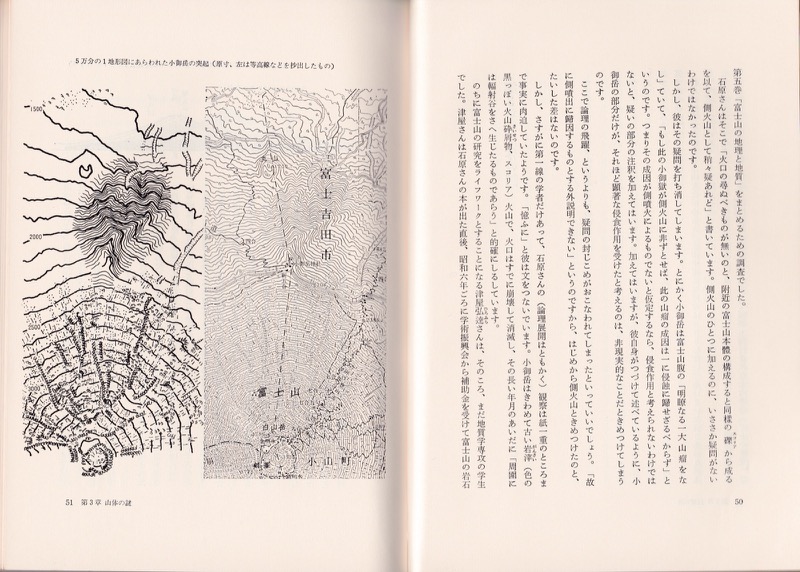

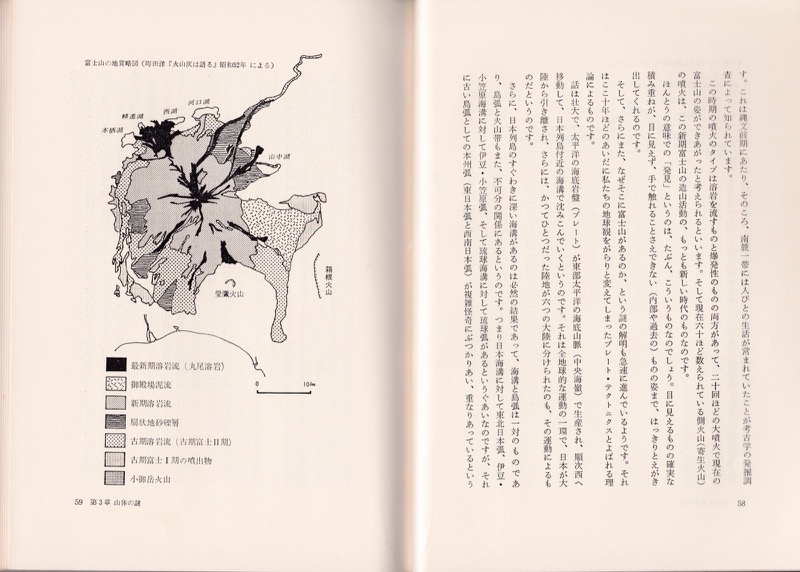

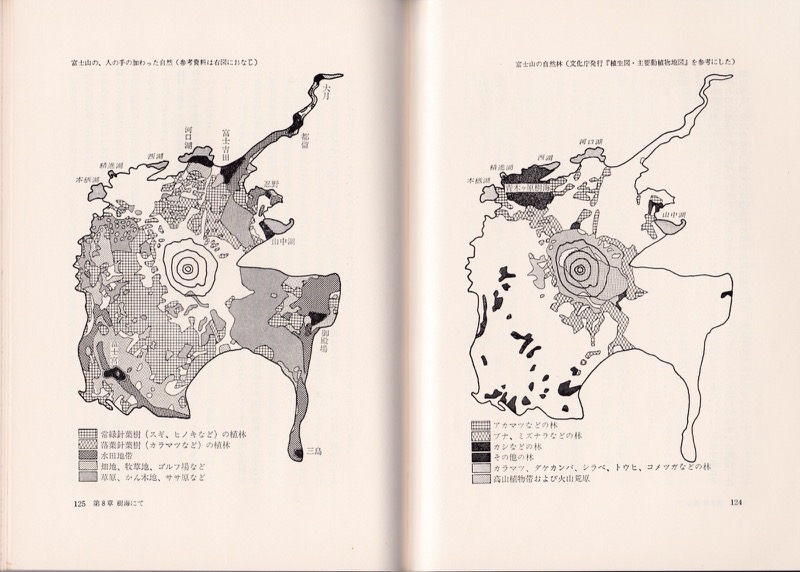

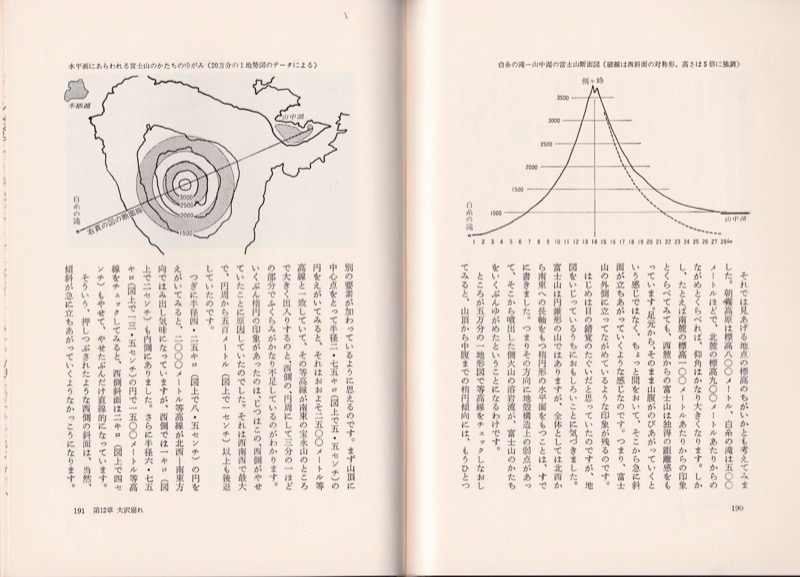

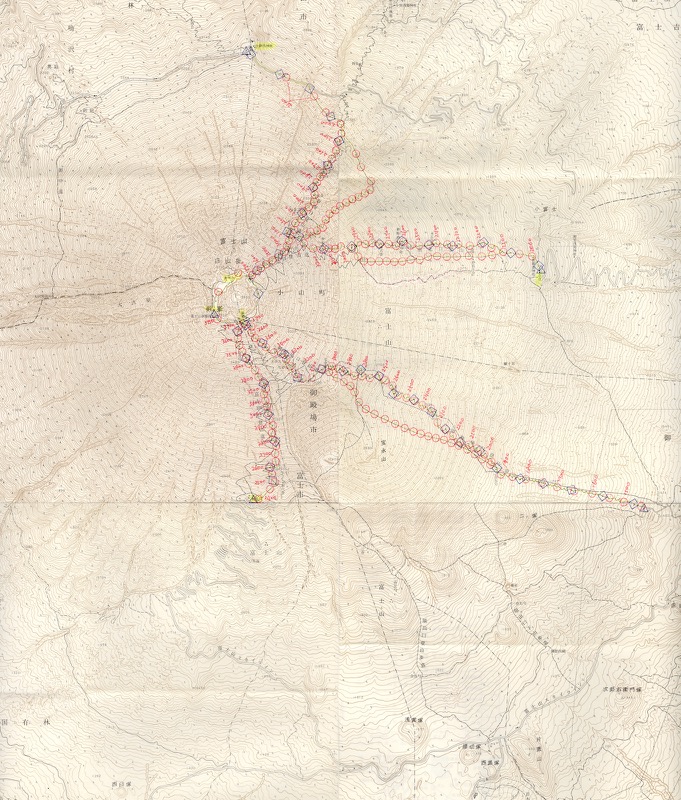

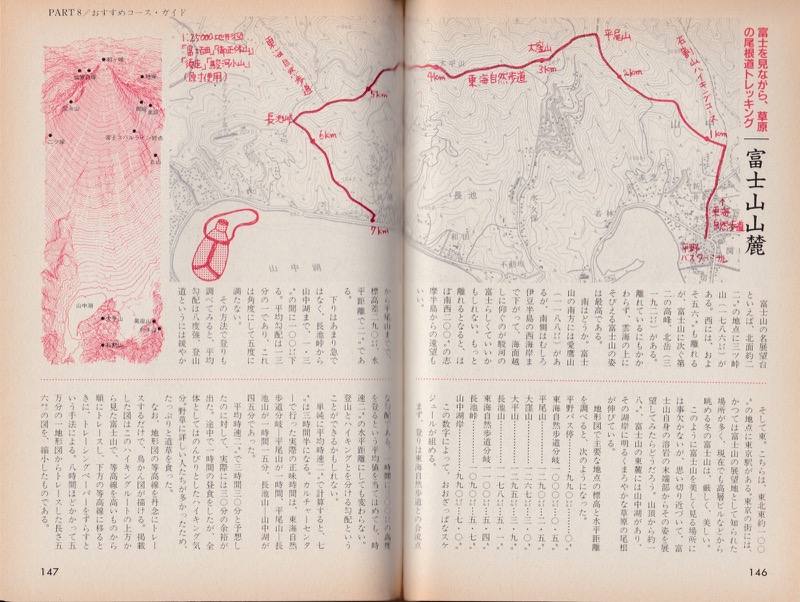

★富士山に見る「標準的登山道」

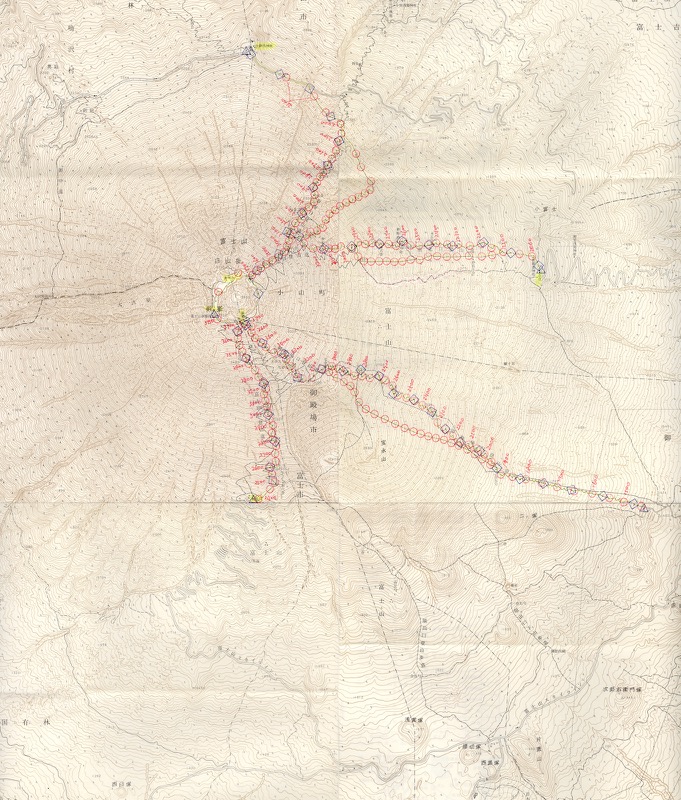

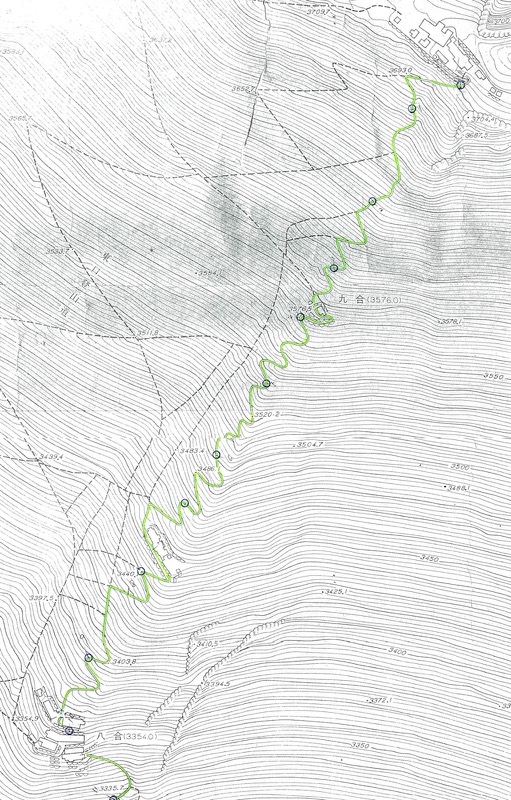

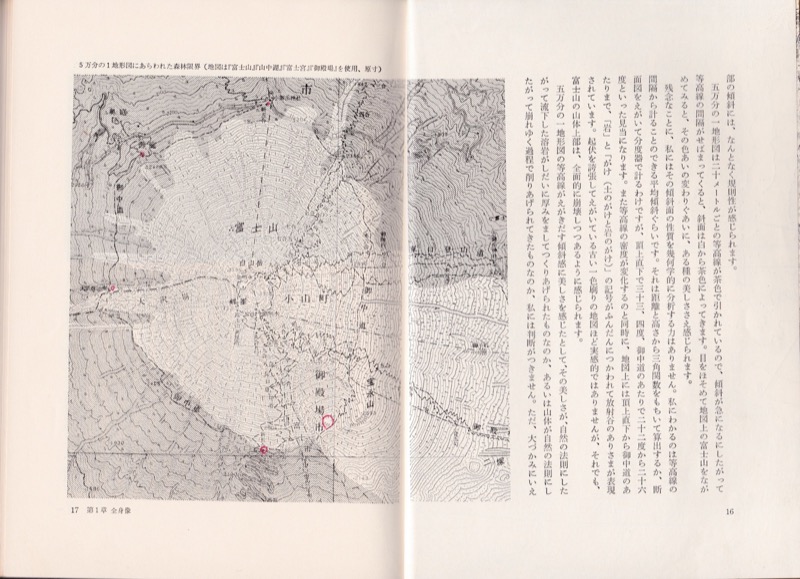

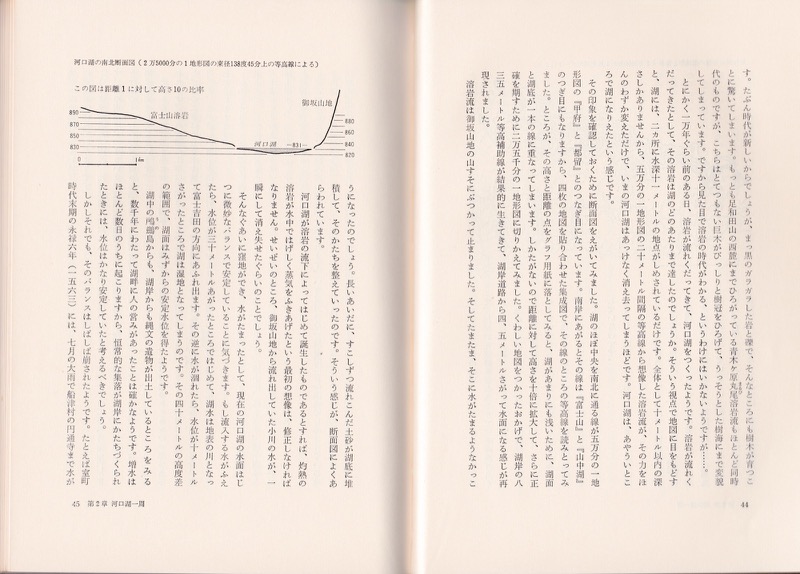

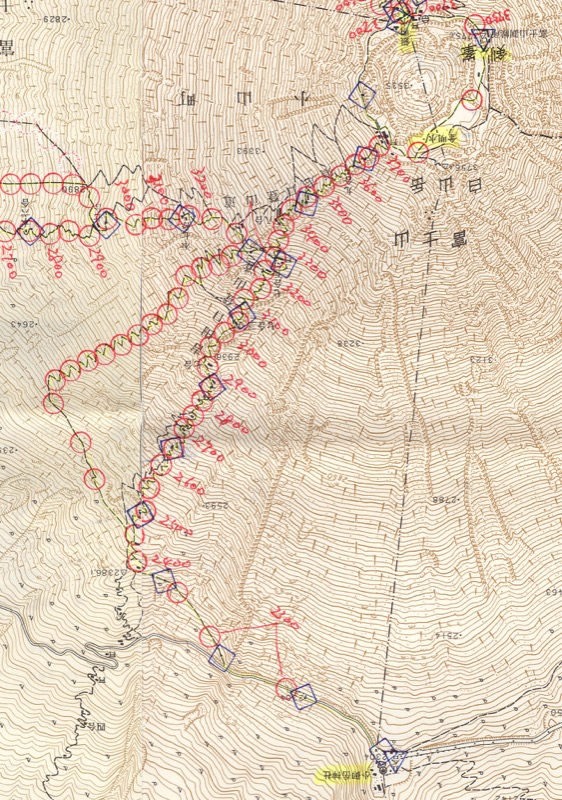

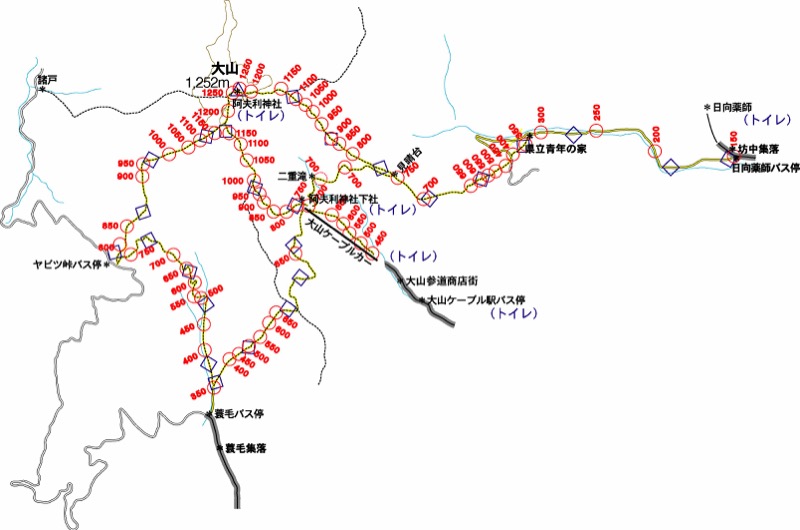

*1/25,000地形図を張り合わせて、主要な登山道に糸の会方式のパワー記号を入れました。

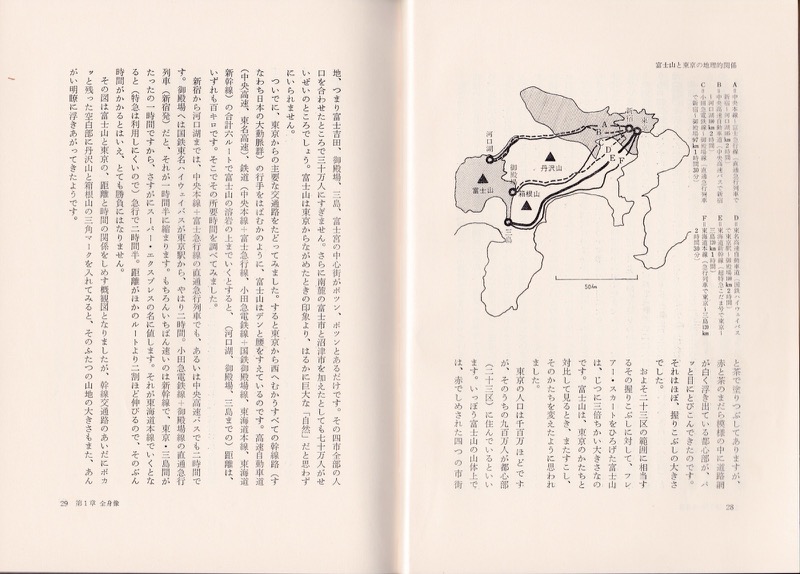

*これは吉田口登山道。山頂からほぼ北に向かって下り、六合目から西に回り込んでスバルライン終点の「富士山五合目」バス停に至ります。

*八合目から東に分かれているのは須走口登山道。その中間に北東方向に分かれて吉田口登山道の六合目で合流するのは下山路とされている「ブル道」。

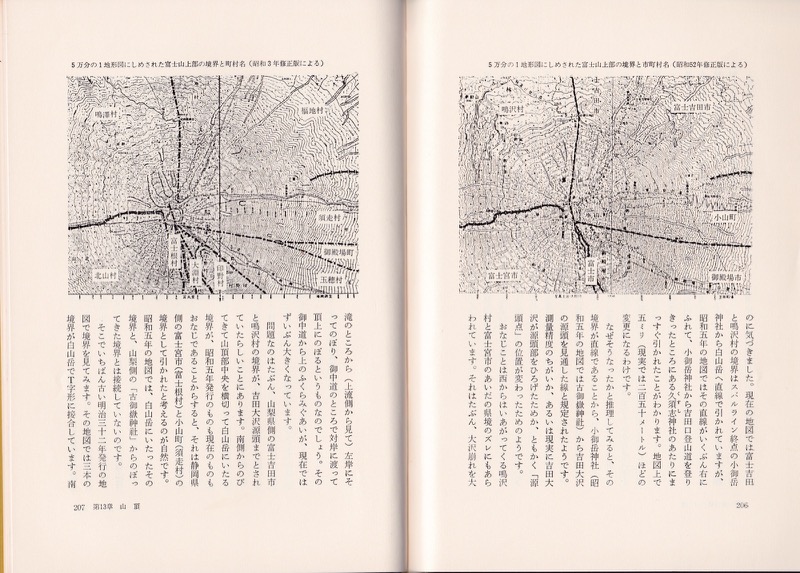

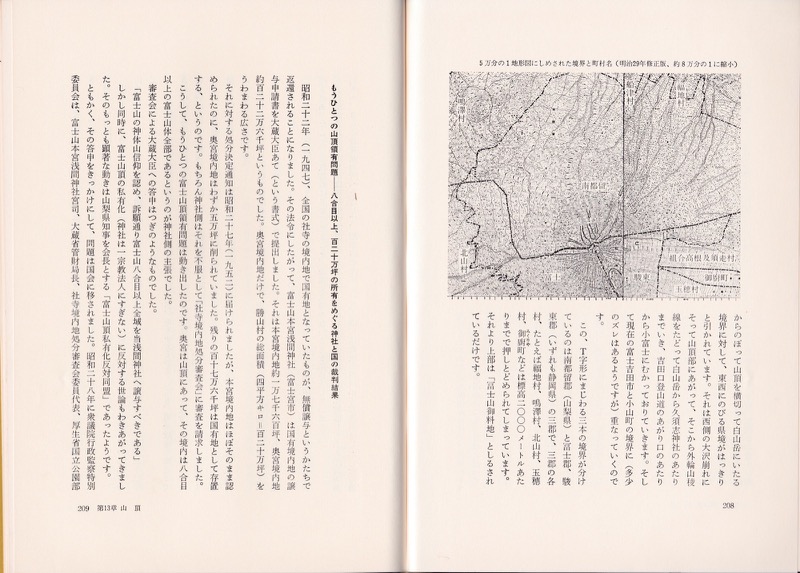

*ここでは富士山頂の西側に山梨県と静岡県の県境が伸びてきていますが、そこで止まっています。この地図では切れてしまいましたが東に下る須走口登山道の五合目よりさらに下、標高約1,800mのところで途切れています。全国によくあるのですが「県境未定」の代表例がこれです。

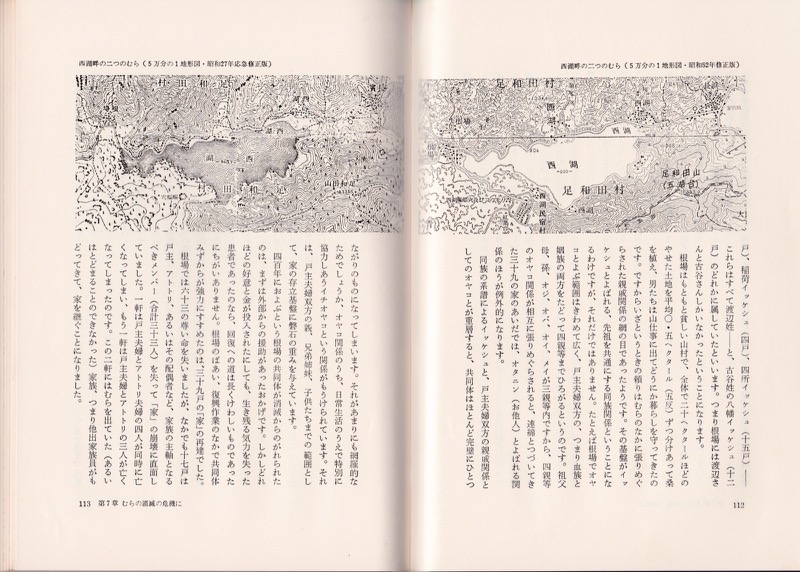

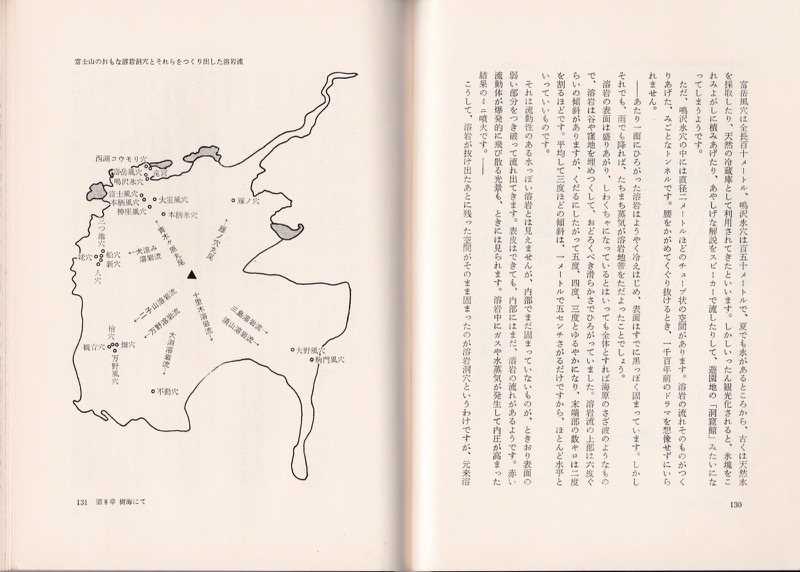

*私は1980年の『富士山・地図を手に』(東京新聞出版局)で詳しく書きましたが、1957年(昭和32)に富士山本宮浅間神社(富士宮)が起こした裁判で、最高裁は1974年(昭和49)に────

【富士山八合目以上は富士山本宮浅間神社・奥宮の境内地であると決定されました。該当する122万6000坪の境内地のうちの1万1000坪あまりが気象庁の測候所用地、海上保安庁の通信用局舎、建設省の取りつけ道路、環境庁の「お鉢めぐり」周遊道路などの国有地として確認されました。

しかしそれは最高裁判決としての所有地決定であって、それから6年たった現在もなお、その土地が神社のものになったとはいえないようです。大蔵省側は県境が確定されていないために土地の地籍決定ができず、したがって土地登記がおこなえないとしているからです。浅間神社の禰宜職にある金森安彦さんによると、神社側はそれ以来静観の立場をとっているといいます。富士山が御神体であり、いわば本殿であるという主張が認められれば、それでいいというのです。】

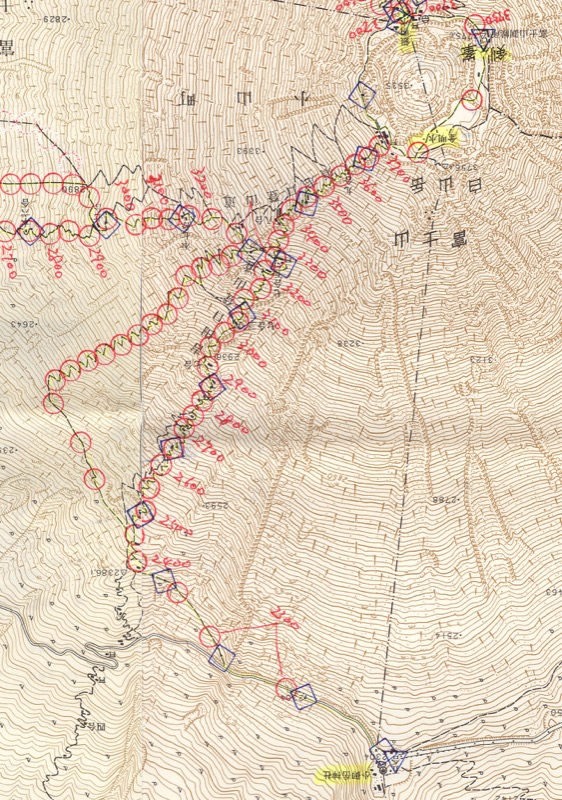

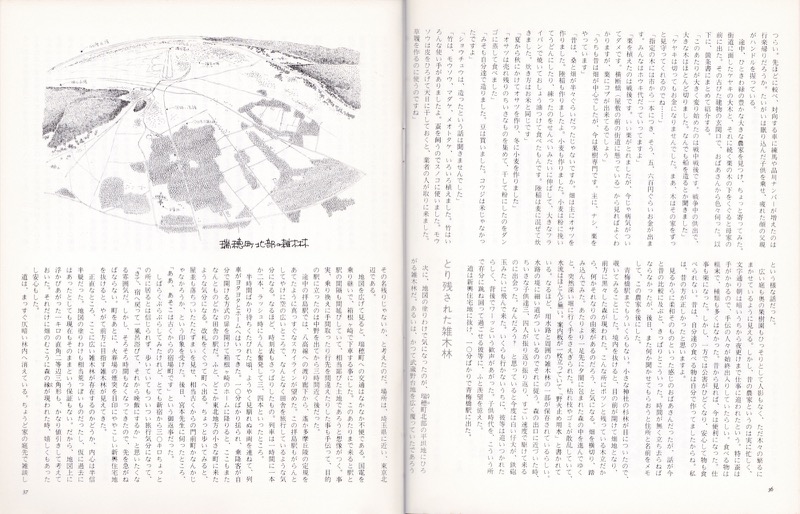

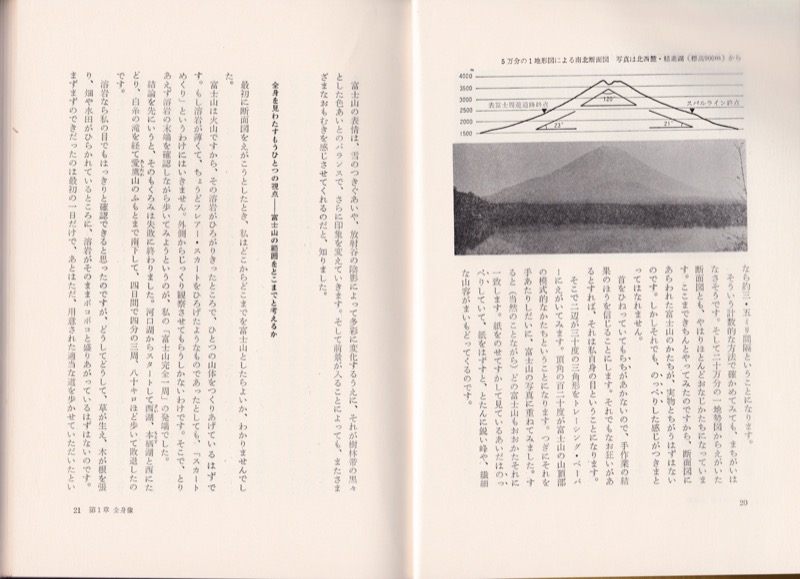

*ここでは次への展開を考えて108度回転させて、吉田口登山道を下から上へと見上げるかたちにしました。

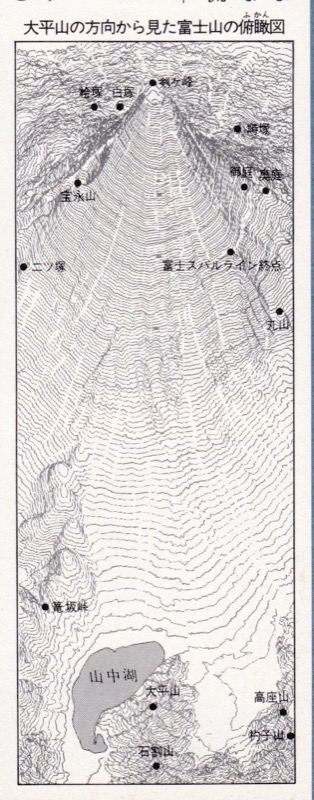

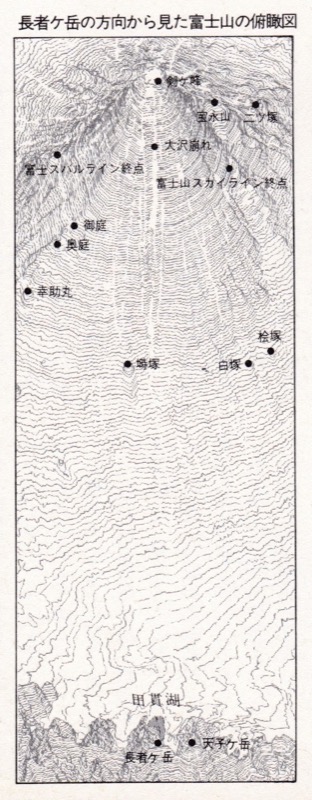

*これは1985年のムック『富士山・全案内』(朝日新聞社)のために描いた鳥瞰図。3方向から見た富士山で、中央の図を見ると吉田口登山道は画面中央の「富士スバルライン終点」からすこし左に巻いて、そこからまっすぐ登っていきます。

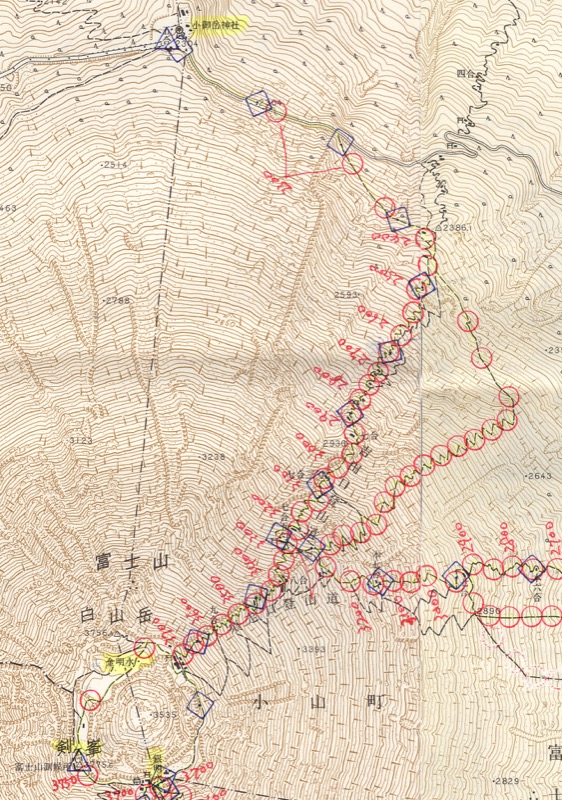

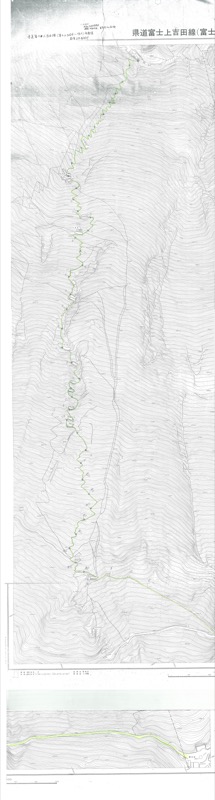

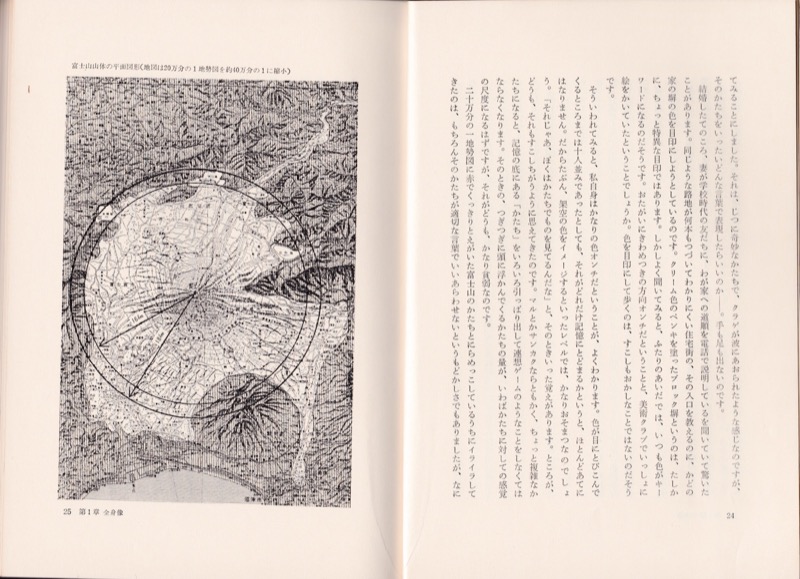

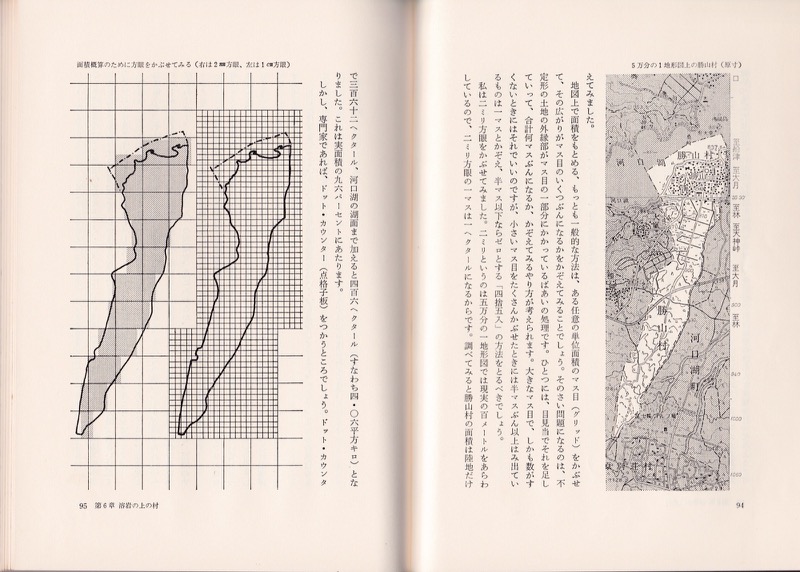

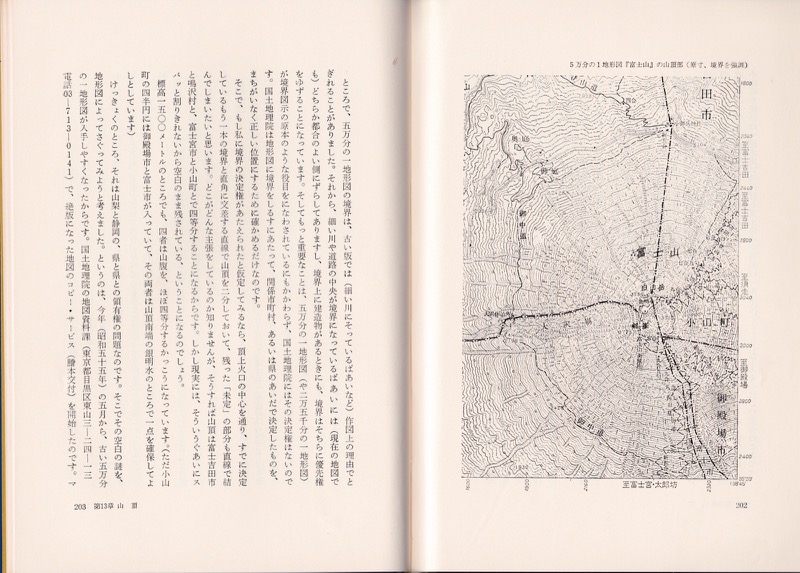

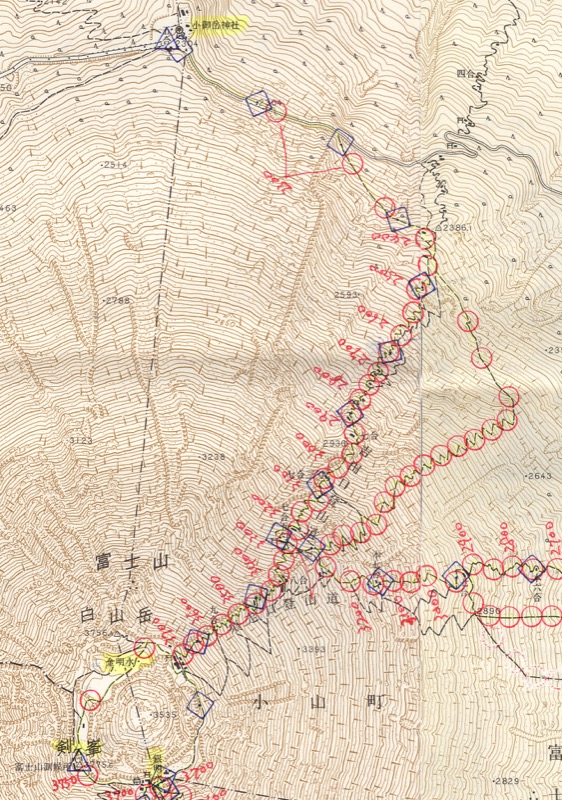

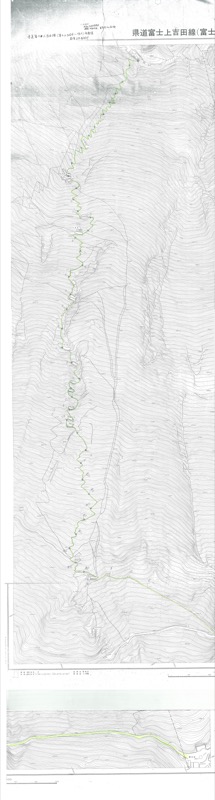

*その『富士山・全案内』(朝日新聞社)の取材のときに入手した青焼きの山梨県「県道・富士上吉田線」の1/2,500図面を今回ゼロックスコピーで蘇らせ、デジタルデータにすることができました。そして大発見。

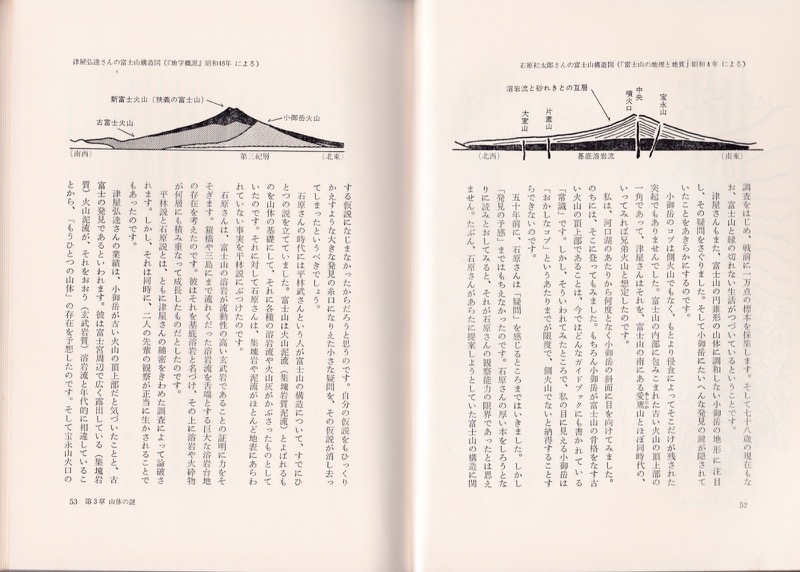

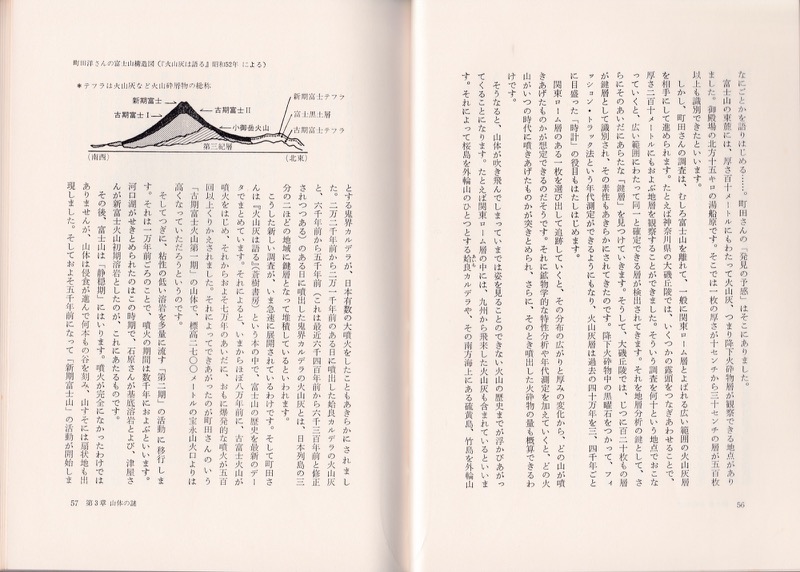

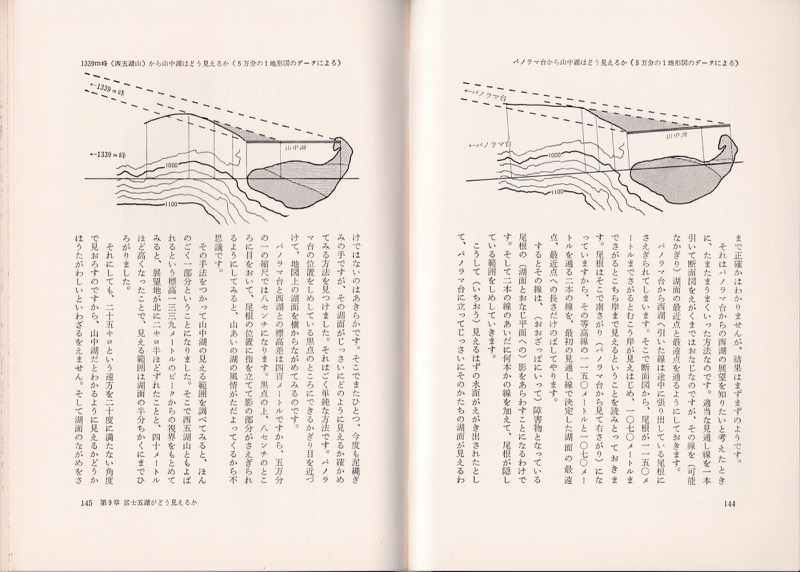

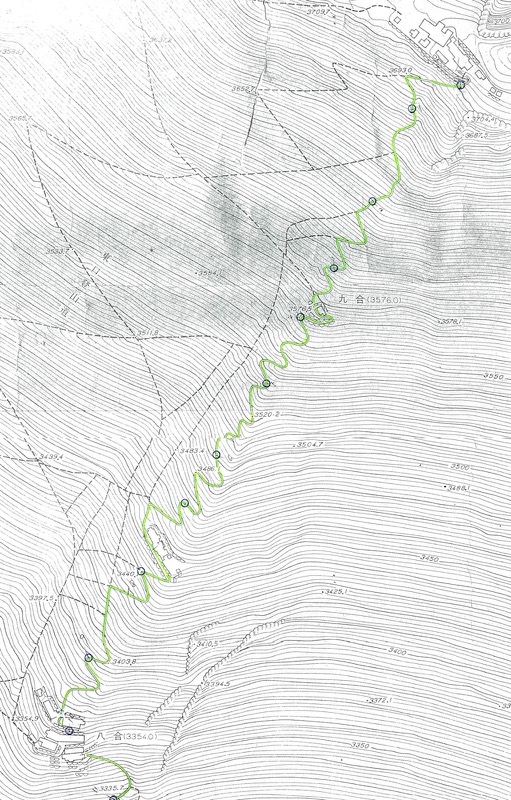

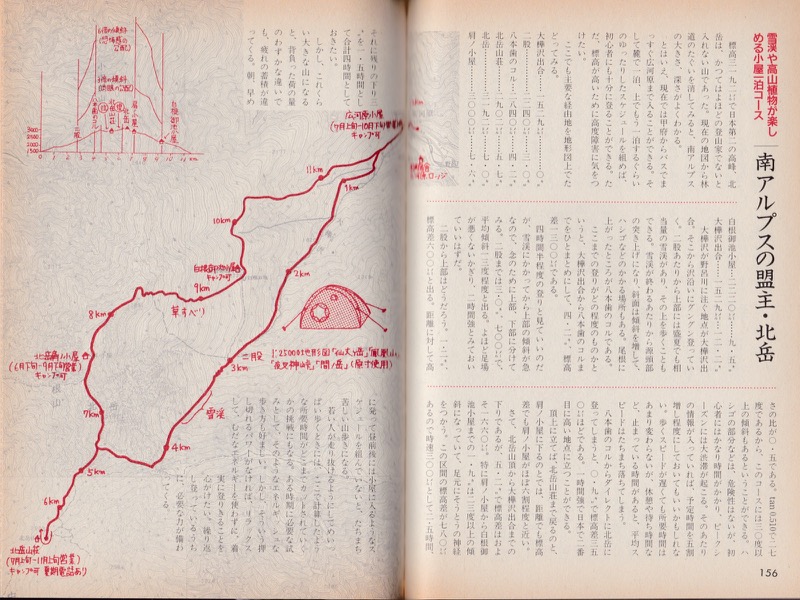

*これは山頂から八合目までの拡大図。緑色の線と○印は私がつけたものですが、○印のところには鉛筆書きの数字があって、ここでは山頂の久須志神社を起点として、標高3,350mの八合目がちょうど10個目の○印で1kmとわかります。久須志神社のところが標高3,710mですから標高差は425mです。私の計算が間違っていなければtan0.36は約20度です。そしてこまかく見ていってもほぼ一定の傾斜で登山道が作られていることがわかります。

*これは標高3,350mの八合目から標高2,910mの七合目まで。距離が1,300mで、標高差が440m、平均勾配は約19度。

*これは標高2,910mの七合目から標高2,390mの六合目までで距離が1,800mで標高差が520m。平均勾配は約16度。全体を通して六合目から山頂の久須志神社までは標高差1,320mで、距離4,100mだということがはっきりと示されました。登山道は約30度の斜面に約18度の登山道がたぶん最初に図面があって、計算ずくで作られたのだと感じられます。

*私はかなり以前から標準的な登山道は約20度の勾配で、富士山の登山道がまさにそれ、と自著に繰り返し書いてきましたが、1/50,000地形図からの、私自身の計算からでした。

*今回それがきわめて精密にあきらかになったのですが、平均斜度が約20度ではなく、約18度となったのはさらに運命的でした。というのは、六合目から山頂までは標高差が1,320mで距離が4,100mですから道路で一般的に使われる勾配非でいうと100分の32、1km先で約300m登るというもうひとつの重要な指標として使えるからで、私はむしろこの数値を求めていたのです。

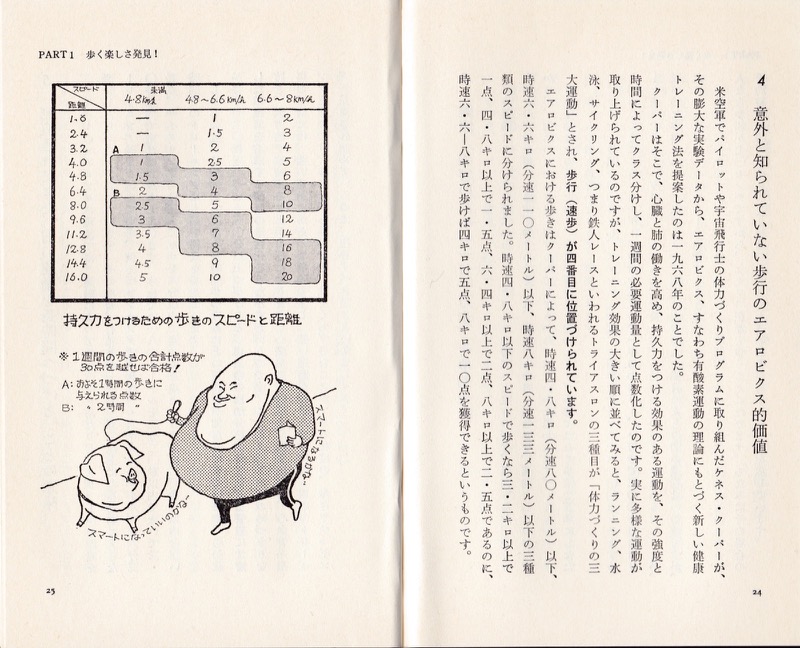

*ここでは詳しく語りませんが、平地の道を時速4kmであるくパワーのまま、スピードを時速1kmに押さえ、体を真上に300m持ち上げるために残りの3km分のエネルギーを使える歩き方をすれば、4kmの道ですから4時間で登れるはずなのです。富士山の登山道は日本中のどのトレーニングジムにもない、壮大なトレーニングシステムを提供してくれているのです。

*速報「11.7 筑波山」をプレビューで流しながら、以下のテーマでお話する予定でしたが、あっさりと割愛してトイレ休憩に入りました。

2)「月イチ登山」と「ゆっくり歩く」効用

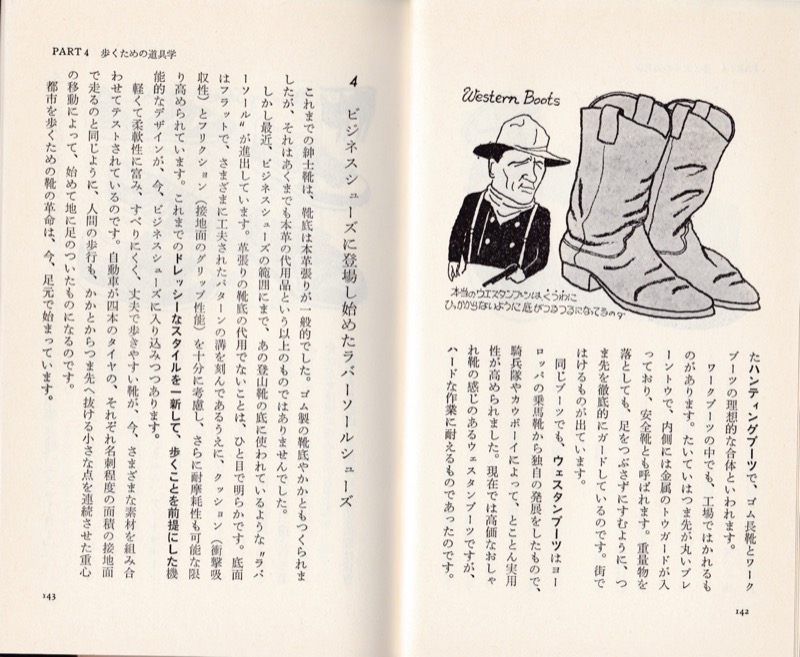

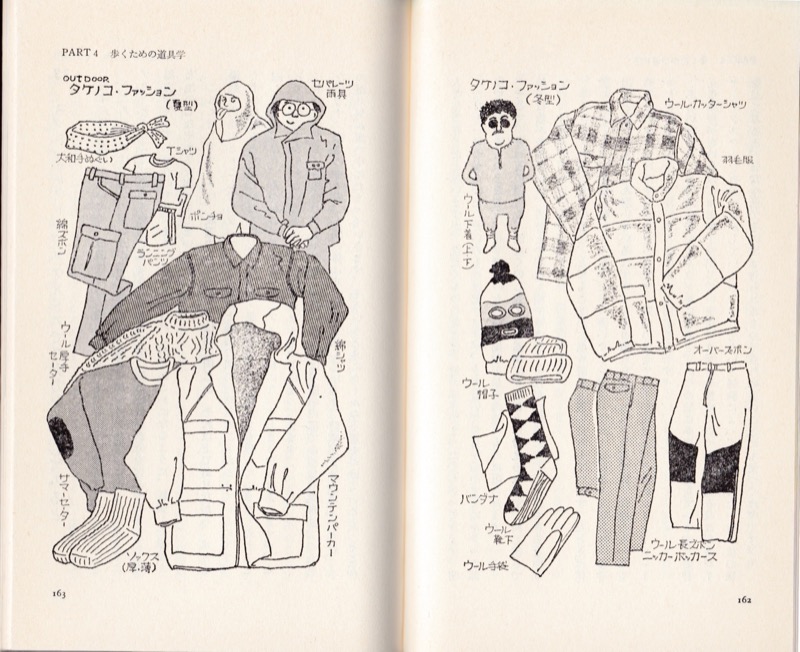

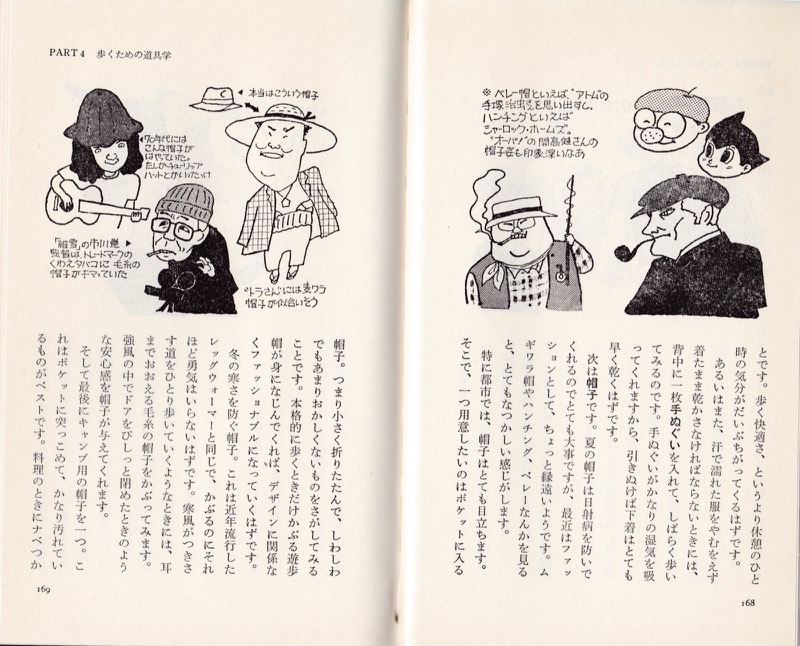

3)道具への疑問──靴、ダブルストック、雨具

▲質問はホームページ上で答えます

*当初からこの部分は理解されるように話すには時間とエネルギーが必要なので、話しだしたらとまらない……ということが心配だったので、回避しました。

*公開質問をいただけたら、私のホームページ上で(やはり公開で)お答えするという方針だけお知らせしました。

【第4部】

写真をめぐる私の旅

*私が影響を受けたデザイナーに関するメモ

・多川精一さん(「あるくみるきく」に基本デザインを与えてくれた人。原弘=はらひろむ、の弟子で、戦時中「FRONT」に参加、岩波写真文庫、月刊太陽、季刊銀花など。宮本千晴さんが「あるくみるきく」に当時最先端の「基本線」という考え方を導入していなかったら、私の無茶は許されなかったと思います)

・三村淳さん(ぐるーぷ・ぱーめ時代から、野地耕治さんとの絶妙の関係。関野吉晴さんと大山行雄さんの写真は三村さんとの出会いがなければ大成しなかったと思います)

・鈴木一誌さん(賀曽利隆さんの本をきっかけに奇跡的な出会い。杉浦康平の右腕といわれたころから、大きな仕事をいろいろご一緒させていただきました)

・岡本一宣さん(事務所を開いて最初の仕事が創刊時の「ダイヤモンドBOX」だったとのこと。編集者とデザイナーとの絶妙な関係をいろいろ見せていただきました。はたからですが。)

・熊谷博人さん(三村淳さんの先輩筋。豪華写真集のデザイン多数。白籏史朗の写真集にも我慢強くかかわっていました。大きな写真集をすらすらと作り上げていく腕前は絶品でした)

*ここでこれから語る「私の時代」は「第二の開国」から「たんけん会議」「あるくみるきく」を経て「地平線会議」そしてカルチャー登山講師から個人講座としての「糸の会」……ということになるでしょうか。

*カメラマンとしての資質には決定的に足りないものがあり、苦手だった文章力は「学ばない」「自己流を通す」で周囲に迷惑を振りまきながら、この50年間、いろいろな経験(だけは)たっぷり体験させていただきました。

*そこでどんな「仕事&遊び」をやってきたのか、なぜ「山旅図鑑」にたどり着いたかをかいつまんでたどらせていただきますが……

*まずは「第二の開国」というコトバご存知でしょうか。

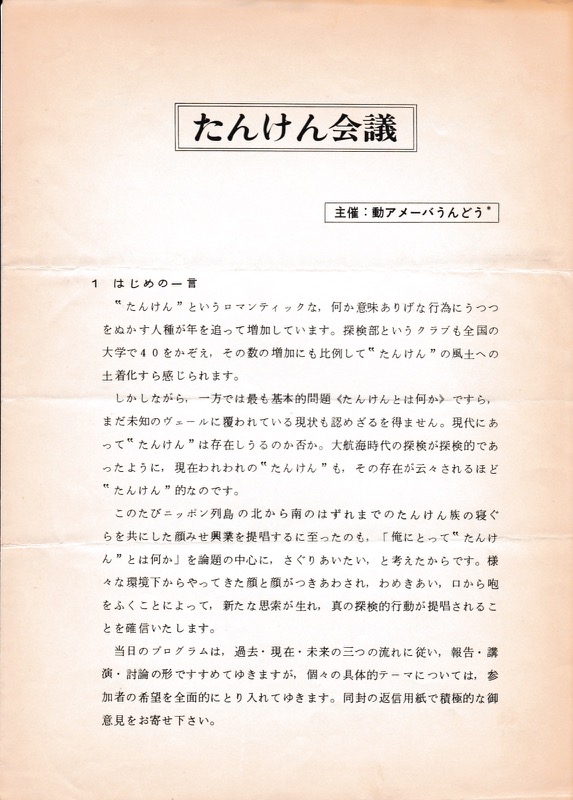

*それも含めて、私と「たんけん会議」の出会いから。

*約50年前のことです。

*当初私は他大学の人たちと交流したいなどという考えはまったくなかったのですが、ナイル河遠征の報告書が1年がかりで、ちょうど出来上がったところだったので、その勢いで参加したのです。

*そうしたら、解体した東大探検部の、大学もやめたという上村大八郎さんに「報告書はダシガラにすぎない」といわれて、意気消沈。その会議でヒーローとなったのは自ら探検部を解体した東京大学だったように記憶しています。

★1970.9.5──3か月後に出た「新聞 探検サロン(東京)」

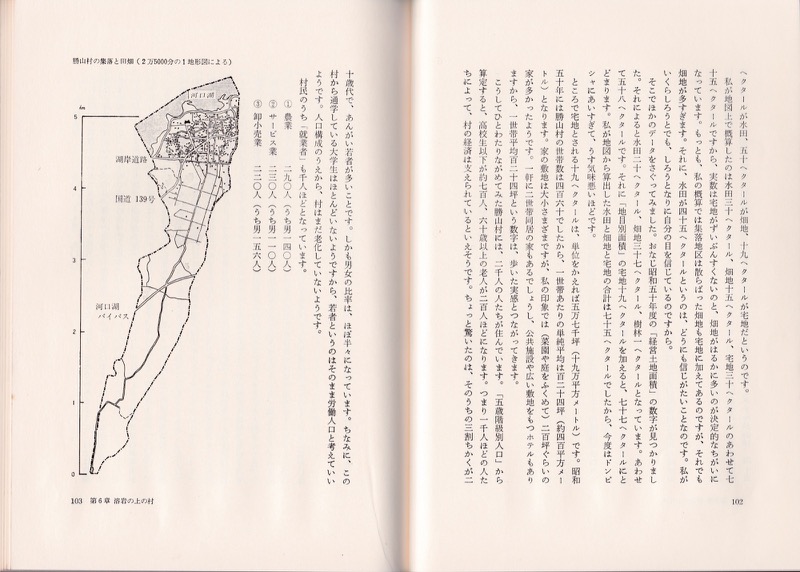

*参加者は62名。

*パネルディスカッションのテーマは「社会人としての探検と活動」「企業と探検」「探検とジャーナリズム」「探検学校設立」「探検未来論」「探検族の集結」「自然と人間と社会」「探検に変わる言葉」だったようですが、覚えていません。

*そのかわり、という感じで、私は旅から帰った報告を子どもたちにしてみようという「探検おじさんキャラバン隊」の第一陣に参加。7月23日に信州大学探検部の受け入れで佐久の小学校に出かけることになりました。

★「探検おじさんキャラバン隊」の感想文をたくさんの子どもたちが書いてくれました。

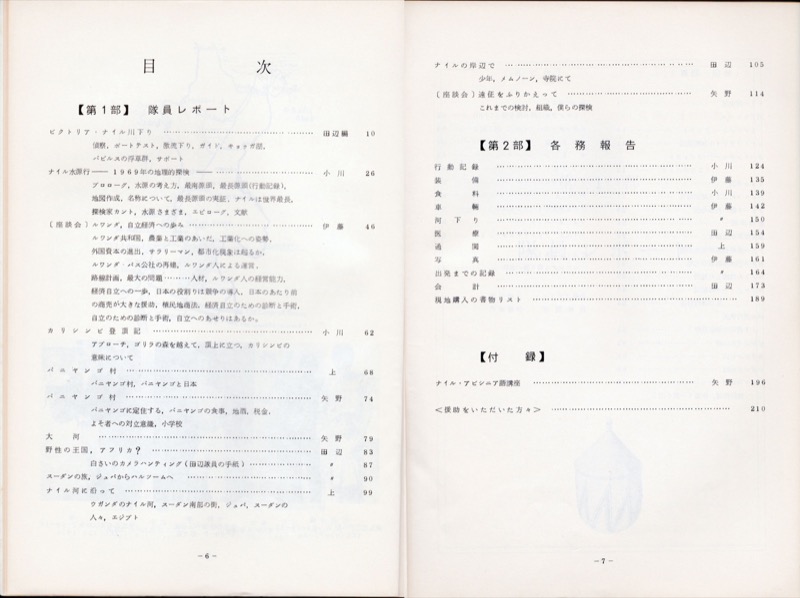

★1970.6──「1968〜1969 早稲田大学 第一次ナイル河全域踏査隊 報告書」

*メンバー5人で1年間、寄付集めをするか、バイトをするかで、私たちはそれ以前の多くの海外遠征隊がやってきたように、寄付集めをすることにしました。おいしい話はあまりなく、品物は集まったけれど、金はわずか。結果的にはバイトで資金を集めてほぼも同じ、という結論に。だれもが500ドルもって外国へ飛び出していける時代に、学生の海外遠征隊に特別な価値があるとはいえなくなっていたのです。先輩たちのようにはいかない、ということでナイル河遠征も2次隊以降はバイトで資金をかせいで出かけるようになるのです。

*私はボート担当兼カメラマンとしてNHK、朝日新聞、平凡社、小学館などからフィルム(と、若干の資金援助と帰国後のその現像処理など)をもらっていったけれど、全域をボートで下るという計画はウガンダからスーダンへ入ることができなくてあっけなく変更、分散しての「全域踏査」になったのです。

*出発前、こういう「探検」はすでに時代遅れだとは思っていましたが、実は私が入部したとき、最初の合宿は徹夜の土方バイトでした。先輩たちが華々しく立ち上げた「ベーリング海峡徒歩横断」つまり東西冷戦下のアメリカ・ソ連国境を2万年前のモンゴロイドのように歩いて渡ろうというジャーナリスティックなアイディアで出かけていき、帰ったところだったのです。そしてその借金返済のために現役部員が総動員させられたのでした。

*そのチームは探検部の7期生となっていますが、じつは新生・探検部に入部してきたひとたちでした。……というのは早大探検部は鎖国状態だった1964年以前に、大学を通じて文部省から外貨枠を獲得するために多数のクラブ、同好会が集結した海外活動連絡調整会議のたぐいであって、そこから「探検部」が生まれたという経緯で入ってきたひとたちでした。私が最初のOB名簿をつくったのですが、1期から5〜6期ぐらいはそれぞれの出身クラブがあって、中には(理解しがたいひとでしたが)早大の名物クラブである雄弁会を代表しているような感じのひともいました。……でベーリング海峡徒歩横断隊ですが、後に鎌倉市長となる竹内兼さんが隊長、後の直木賞作家・西木正明さんが行動隊長でした。(2次隊として後の直木賞作家・船戸与一さんが越冬しています)

*先輩たちのそういう華やかな失敗を見て、時代遅れだとはわかっていながら、私たちは看板を大きく掲げた海外遠征にチャレンジしたいと思い、みごとに敗退した、というわけです。

*ですから、負い目を感じながらの後始末のために、どうしても、きちんとした報告書をつくりたかったのです。私は帰国後、銀座にあるフォトライブラリーに席を作ってもらい、そこに居候する写真家のアシスタントもやりながら、同居しているデザイナーの指導で編集作業をすすめたのです。

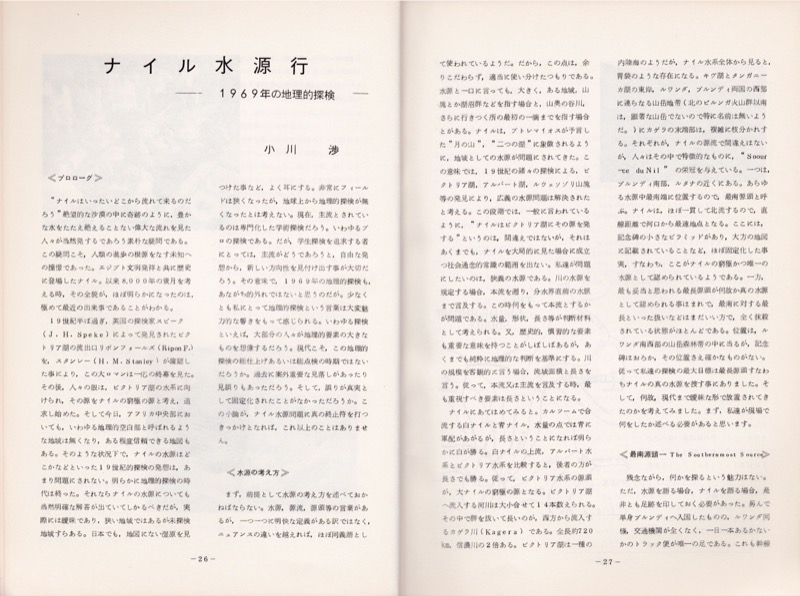

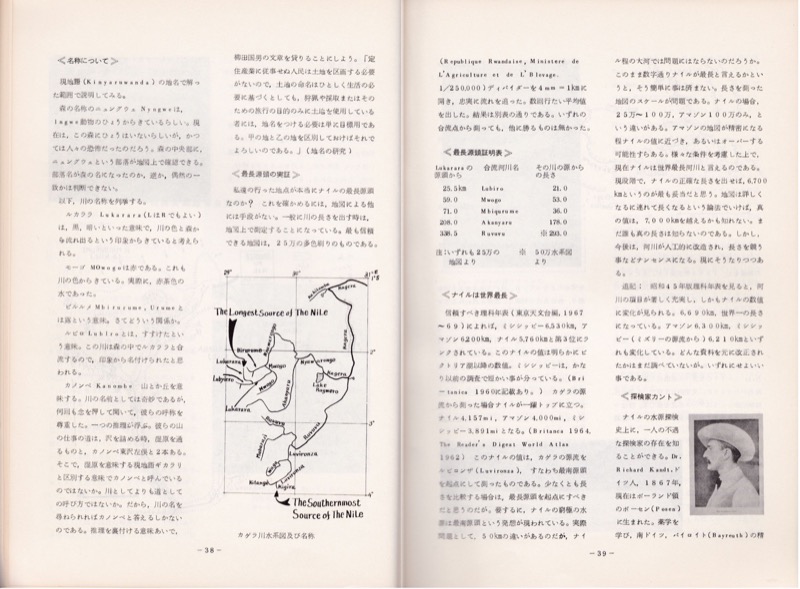

*タイプ印字で軽オフセット印刷。編集・レイアウトを初めてやりました。言うと笑われますが、表紙の「ナイル」という題字? は私のものです。ここでは私の地図が入ったページを中心に見ていただきます。

*ずいぶんたくさんの会社からいろいろなものをいただきました。ボート+エンジン+右翼のドン・笹川良一会長による直接のお祓い──は社団法人日本船舶振興会からの寄付。後に島根県で県会議員となる矢野潔さんのちょっとドラマチックな寄付のお願いの成果でした。そのボート類は、他の細々としたものを詰め込んだアルミのコンテナ21個(約3トン)といっしょに大阪商船三井船舶でケニアのモンバサまで運んでもらい、隊員の5人は清水の大遠漁業のマグロを集荷する貨物船に、マダガスカルまで便乗させてもらいました。買わずにすむものはなんでもいただくという方針だったので、大量の荷物となり、ケニア〜ウガンダでは中古のライトバン(トヨタ・クラウン)を購入することになりました。

*ちなみに隊長となったのは私と同い歳ながら1年先輩の上幸雄(うえ・こうお)さん、のちにトイレ協会を作ってまちなかの公衆トイレから山小屋のトイレまでを革命的にきれいにしていきます。もうひとりは私と高校の同級生で探検部でも同期の田辺武昭さん。編集者になりましたが、ギリシャ哲学の専門家です。そして1年下に矢野潔さんがいて、一番若かったのが小川渉さん。

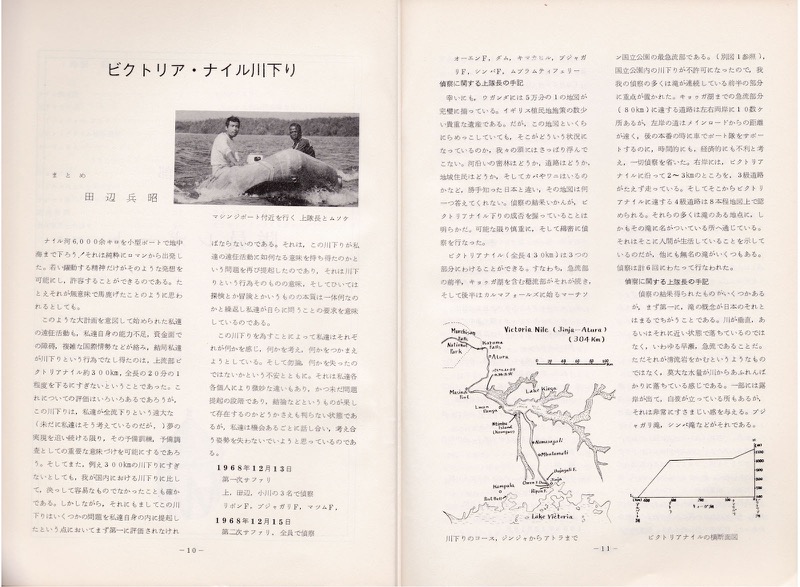

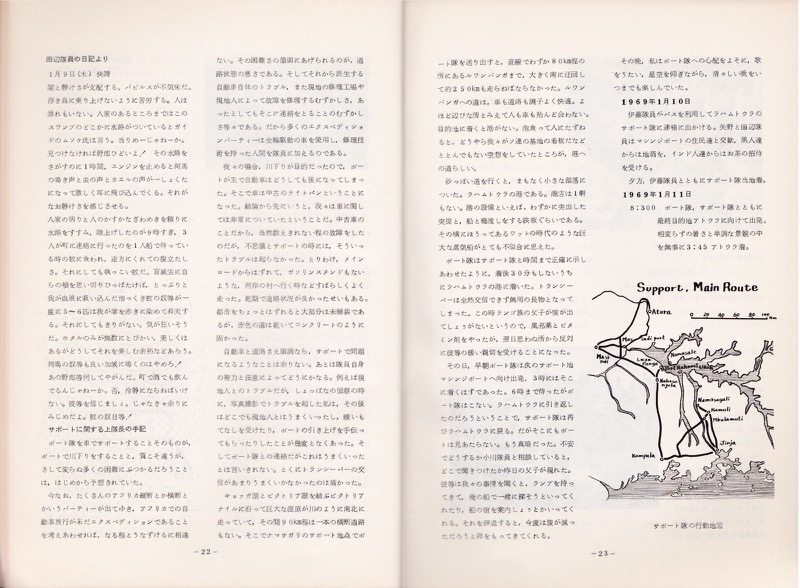

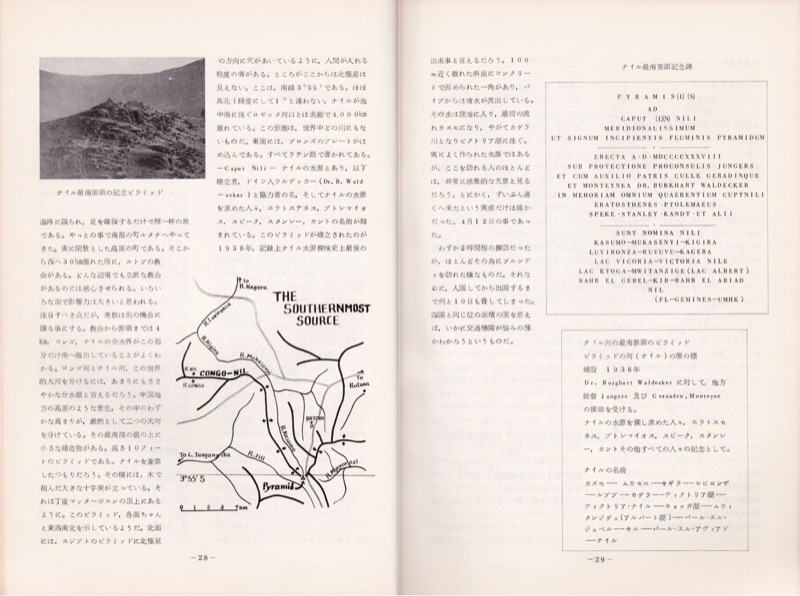

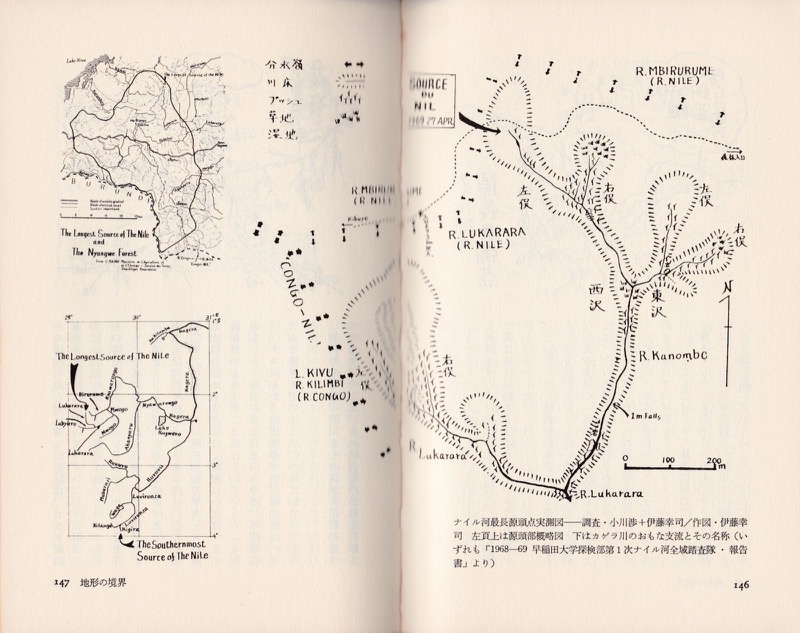

*ビクトリア・フォールズからの河下りを始めたものの、そのままボートでスーダンに入るのがむずかしいという状況になって、わたしたちは計画を大変更、隊を分散したのです。かろうじて「全流域」を視野に収めつつ活動しようとしたときに、小川渉さんは世界最長のナイル河の「最長源頭点」の地理的探検を強く希望したのです。それを私がサポートしました。その後、彼はヒトに害を及ぼさない仕事をしたいと自転車メーカーに就職したのち、日本中の滝を歩きながら、宮崎県の綾という町でパン屋となり、地元の照葉樹林の保存運動に関わります。

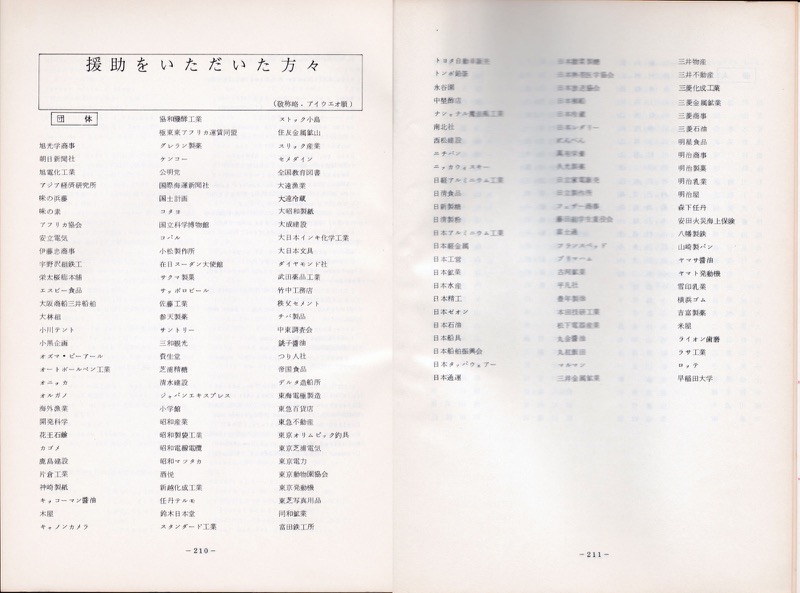

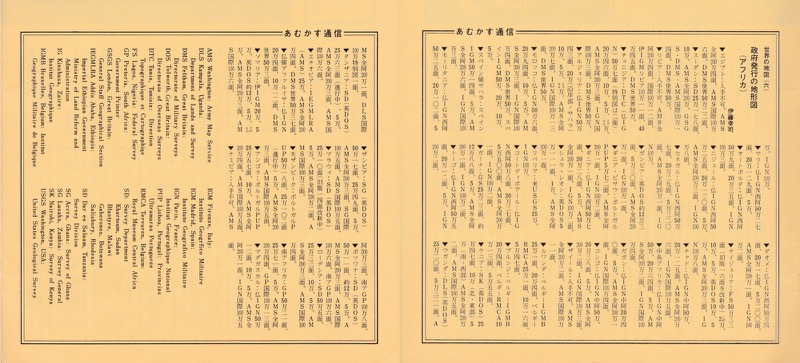

★1972.10──「AMKASレポート」no.3「資料目録=アフリカ」

*1970年から「AMKAS=あるくみるきくアメーバ集団」に参加しました。

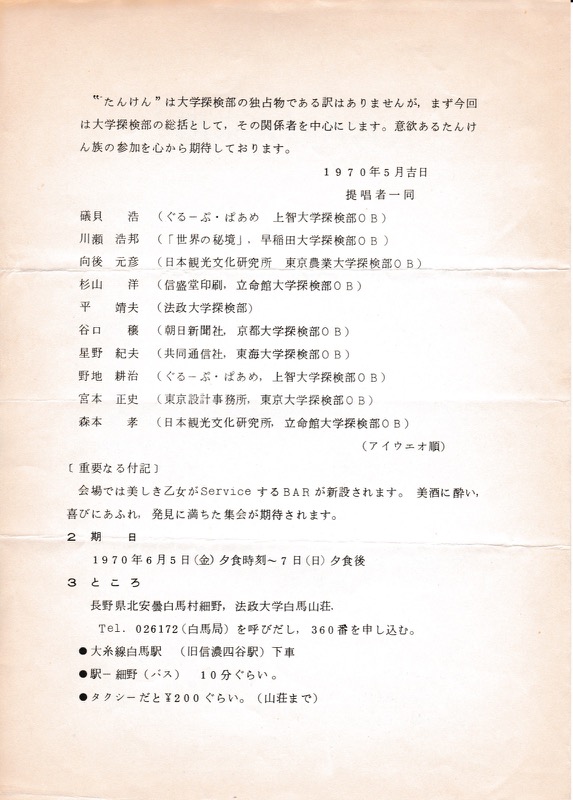

*「たんけん会議」を契機にして全国の大学山岳部・探検部の若手OBが集まり、仕掛け人の向後元彦さん(東京農大探検部創設者)が所属する日本観光文化研究所(民俗学者・宮本常一所長)において資料収集活動や情報センター活動をおこなうことになったのです。

*あむかすの活動で、私はまず、アフリカ関係の雑誌記事をファイリングすることからはじめました。

「月刊アフリカ」(アフリカ協会)、「アフリカ研究」(日本アフリカ学会)、「旅」(日本交通公社)、「世界の旅」(修道社)、「世界の秘境」(双葉社)、「現代の探検」(山と溪谷社)、「山と溪谷」(山と溪谷社)、「岳人」(東京中日新聞社)、「地理」(古今書院)、「季刊人類学」(社会思想社)、「民俗学研究」(誠文堂新光社)、「海外市場」(日本貿易振興会)、「科学朝日」(朝日新聞出版局)、「昆虫と自然」(ニューサイエンス社)など。

*編集部で保存用としている貴重な雑誌をお借りして、近畿日本ツーリスト社のコピー室で他の業務を妨害しないようにコピーを取り、ファイリングケースに収納していくという仕事でした。常識的に考えれば、編集部からバックナンバーを借り出すなんてことは非常識……でしたが、多くの編集部にご協力いただきました。雑誌の図書館・大宅文庫とはぜんぜん違う方法でしたが。

★1973.3──「AMKASレポート」no.4「戦後学生探検活動史」

*なぜ「たんけん会議」だったのかを知るためには10年ほど前まで遡らなければなりません。

*日本の第一の開国はペリーの来航により1854年「日米和親条約」締結によるものでした。

*そして1964年4月1日。東京オリンピックの年に「1人年間1回、500米ドルまでの外貨持ち出し解禁」となり、1966年から回数制限撤廃されたのです。海外渡航の自由化、第二の開国となったのです。

*ただし……その前夜。

*1961年には小田実の『何でも見てやろう』(河出書房新社)がベストセラーになりました。1958年に米国フルブライト基金により留学した小田実は、帰国用航空券+200ドルで世界一周旅行をしてきたのです。

*1963年には京都大学探検部創設メンバーの本多勝一記者が関西学院大学山岳部出身の藤木高嶺カメラマンとのコンビで「カナダエスキモー」を朝日新聞に連載、「ニューギニア高地人」(1964)、「アラビア遊牧民」(1966)との極限の民族3部作で文化人類学的探検のブームを巻き起こしました。

*また1964年、開国第一陣のなかに明治大学山岳部出身の植村直己さんがいたのです。

*日本の大学探検部はこの「開国前夜」のうごめきの中で生まれ出たのです。

*「戦後学生探検活動史」による1964年4月までの大学探検部の「創設」と「海外遠征」の動きはつぎのようになります。海外遠征には大学の外貨枠の獲得が必須でした。その外貨の獲得の仕方が、大学によってちがうと感じられます。(国内の活動は省きましたが、探検部の活動の多くは離島に向けられていたと想像していただいていいでしょう)

◎1956年

*京都大学──1956ヒンドゥークシュ、1957スワートヒマラヤ、1960トンガ王国、1961セイロン・モルディブ、チモール島、1962カナダ、1963ボルネオ、

◎1957年

◎1958年

*横浜市立大学──

*関西大学──

*大阪市立大学──1962カンボジア、

◎1959年

*早稲田大学──(山岳部OBで理工学部教授の関根吉郎による1953年アコンカグア遠征。1958年の赤道アフリカ遠征隊では女性隊員がキリマンジャロに登頂しましたが、山岳部、自動車部、アジア学会などから隊員が集められました)、1961エクアドル・アンデス、1963オーストラリア内陸、

*上智大学──1961ヨーロッパの山、1962マレー半島自転車縦走、イラン・ケルマン砂漠、イラン・ケルマン砂漠冬季横断、1963ラップランド予備、南米、

◎1960年

*立命館大学──

◎1961年

*東京農業大学──1961ネパール農業調査、フィリピン・ミンダナオ島農業指導調査、1963台湾植物、ミンダナオ島農業指導調査、

*北海道大学──

◎1962

*東海大学──西部ネパール、

*大阪大学──

*1964年4月1日に海外渡航の自由化になると、6月に「全国大学探検連絡協議会」が設立され、参加は早大、東海大、阪大、関大、立命大、大阪市大、北大、京大であったようです。しかし、だれもが海外に出られるようになると、声高に「探検」などと叫ぶよりヒッチハイクや自転車旅行、秘境旅行などへのチャレンジが可能となって大学探検部は求心力を失ったと考えられました。登山隊の「初登頂」のような単純明快な目標を立てにくくなったのです。そういうわけで1970年の「たんけん会議」ではアメーバ的に活動しようという呼びかけが行われたといえるのでしょう。

★1975〜1987──「あむかす・旅のメモシリーズ」縮刷版全89冊

*最初は「AMKASレポート」という名でタイプオフセット印刷で500部印刷のミニ出版としていましたが、編集という仕事が入ると、書きなれない人に対して手間と時間がかかります。しかもそれで結果がよくなるというわけではなく、通常の出版社と同じになって、書き手を選ぶということになりかねない、というところに私たちはこだわりました。

*ということで「AMKASレポート」は7冊で終了しました。

1──『資料目録=インド亜大陸』向後元彦・石井一郎編

2──『イスラーム世界のふたつの割礼』法政大学探検部モルティブ諸島探検隊・早稲田大学第二次ナイル河全域調査隊

3──『資料目録=アフリカ』伊藤 幸司・小川渉編

4──『戦後学生探検活動史』平靖夫・岡村隆編

5──『ウンダンウンダン─ボルネオ・モモグン族の祭りと儀式』東京農大探検部 下元豊・塩原正

6──『セイロン島の密林遺跡1』法政大学セイロン島密林仏跡探査隊

7──『セイロン島の密林遺跡2』法政大学セイロン島密林仏跡探査隊

*1974年ごろから「あむかす・旅のメモシリーズ」という手書きのガイド(報告書の下原稿を買い取るというイメージ)をはじめました。個人の旅でも報告書をつくるという文化を提唱したかったのです。デュプロ印刷でわら半紙二つ折り、ホッチキス止めという手作り本でした。

*1975年11月にそれを縮刷版(200部刊行)とします。旅から帰った人が、つぎに出る人のために書き残す赤表紙のミニ本(B6判)として発展することになりました。コクヨのA5判・400字詰め原稿用紙に手書きなので、編集という作業は基本的に無用になりました。

*また「400字原稿50枚以上」(50ページ以上)とすることで「書籍」となり、国会図書館への納本を可能にして、永久保存されるという可能性も加えましたが、それよりも「50枚以上」という量が質をかなり確実に担保すると信じたのです。それについては賀曽利隆さんと関野吉晴さんの前提があってのこと。後述します。

*この赤い表紙の「あむかす・旅のメモシリーズ」は紀伊國屋書店(新宿本店)とマップハウス(渋谷パルコ、のちに三省堂本店)に永く置かれ、1987年12月までに89冊出ました。伊藤が直接納品、というより書棚に直接並べることで、当時書棚をとるのが難しいといわれた新宿・紀伊國屋の地図売り場に全冊並べるスペースを確保し続けていました。ベストセラーでもロングセラーでもなかったのですから、おそらく、多分、外国旅行から帰った人たちが旅先で見せられた「赤本」を紀伊國屋書店に買いに来たり、問い合わせたことから、広報的な価値を感じられたのではないかと想像するばかりでした。

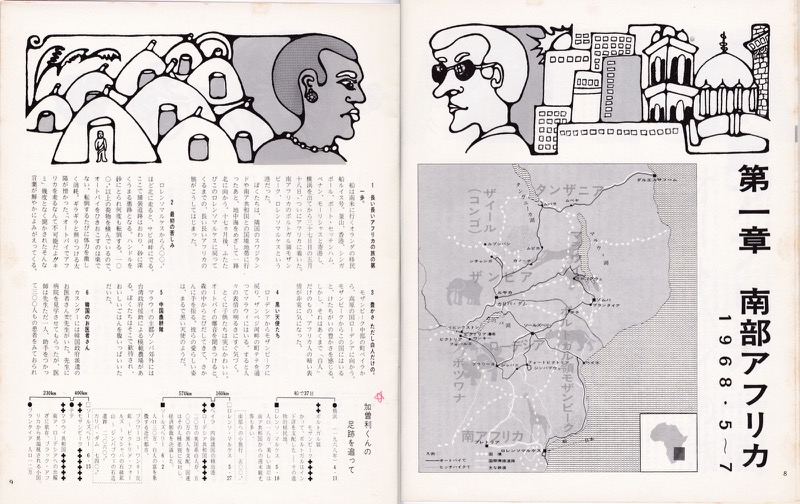

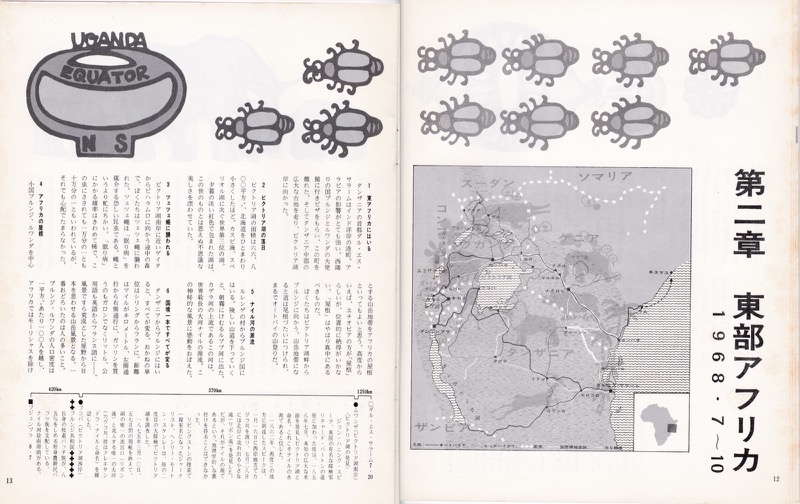

★1972.8──「あるくみるきく」no.66「特集・アフリカ一周」賀曽利隆

*私がナイル河遠征隊としてケニアからウガンダに入ると、行く先々で「ワセダの遠征隊が来た」といわれ、それが賀曽利さんの相棒の前野幹夫さん(早大探検部に1年間在籍)でした。

*その賀曽利さんが、今度は1人で2度めのアフリカに行ってしまったのですが、彼の原稿にルートガイドをつけ、観文研の本江信子さんのイラストを加え、編集は向後元彦さんのもとで、伊藤の初仕事。

*このとき賀曽利さんにはすでに著書があったのですが、その著書に関する経緯が私の「量」信仰の原点だったかもしれません。衝撃を受けたのです。

*1974年から私がつくることになる「あむかす・旅のメモシリーズ」は「50枚以上」書いてくれれば内容を問わず作成し、わずかながら原稿料も出すという怪しいものだったけれど、その発端が1970年にあったのです。

*たんけん会議に出席した山と溪谷社の阿部正恒さんはまさにそのとき、1970年夏に季刊誌「現代の探検」を創刊したのです。

*その流れで……だったと思いますが「400字詰め原稿用紙400枚書いたら本にします」と吹聴、それに呼応した中から1973年に賀曽利隆さんの『極限の旅』、1974年に関野吉晴さんの『ぐうたら原始行』が刊行されたのです。遠征報告書をまとめたばかりの私でしたが、400枚はとても書けないと思いました。そのときの、ちょっとした屈辱感が私の「量が質を凌駕する」という考え方の発端となったように思います。

★1973.2〜6──朝日新聞主催「探検と冒険博」(横浜ドリームランド、制作担当ぐるーぷ・ぱあめ)

*1972年に朝日新聞社から「朝日講座 探検と冒険」(全8巻)が刊行されました。

*その発展形として朝日新聞社主催として、横浜ドリームランドで子供向きの「探検と冒険博」が企画され、1973年2月〜6月に開催されました。

*制作担当は上智大探検部のOB組織の編集プロダクション「ぐるーぷ・ぱあめ」で、私はそれにさそわれて、展示品の借り出しなどを担当しました。

*開催期間中には、私が直接、植村直己さんの留守宅から借り出した「エベレスト山頂の石」が盗まれるという事件も勃発しました。(後に解決)

*開催場所の横浜ドリームランドの担当責任者は深田久弥のK2隊で副隊長をつとめた登山家の原田達也さんでした。

*パンフレットとしてビジュアルな力作「ぼくら地球を愛してる」を作成すると、それが新しい道を開くことになりました。

★朝日新聞主催「探検と冒険博」(横浜ドリームランド)のパンフレット

*ディズニーランドが開園したのは1983年だそうですから、私などにはまだまったく関心のない出来事でしたが、日本にできるディズニーランドは遊園地関係者の間ではパニックだったようです。横浜ドリームランド側の責任者・原田達也さんはもちろんアメリカ視察をしていて、絶望的な感想を持ち帰ったと語っていました。閑散たる横浜ドリームランドにとって、このパンフレットは涙ポロポロもの、だったようです。

★1974.6──山溪カラーデラックス「素晴らしき地球・冒険の記録」(礒貝浩編=グループ・ぱあめ制作)

*「探検と冒険博」のパンフレット「ぼくら地球を愛してる」の延長線上だと思うのですが「ぐるーぷ・ぱあめ」の礒貝浩さんと山と溪谷社の阿部正恒さんが仕掛けたのが山溪カラーデラックス「素晴らしき地球・冒険の記録」で、私はそれに参加、京都大学梅棹忠夫研究室に1週間通って、京大山岳部〜探検部ほか、今西錦司系の皆さん(ほとんどが大学の先生たち)が順次アポをとって、写真を持参してくれ、私は聞き取りをするなどして、海外遠征の写真をお借りしたりしたのです。

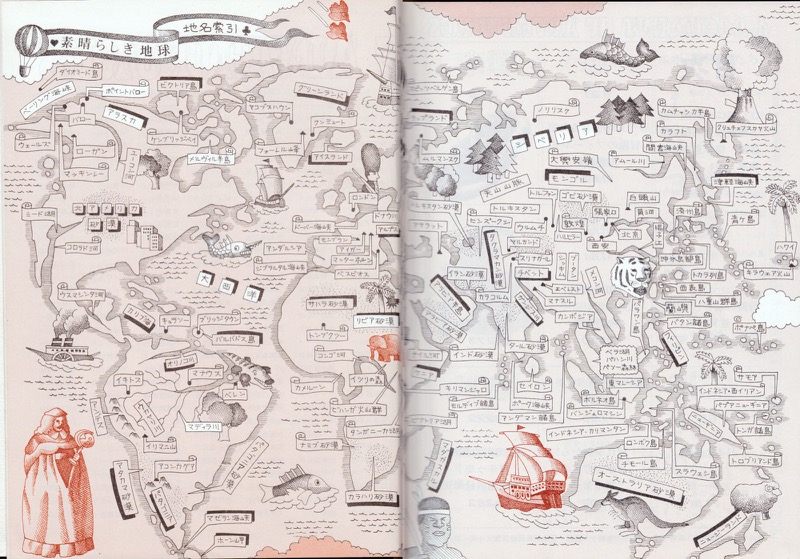

★1976.9──山渓カラーデラックス「素晴らしき世界旅行」

*1974年の「素晴らしき地球・冒険の記録」の続編という顔つきの豪華写真集。「二匹目」は出版業界ではよくあること。奥付のタイトルは「素晴らしき世界旅行」だけれど、表紙まわりには「素晴らしき世界旅行 1」とあります。

*この本で私は「エディター&レイアウト」なっているけれど、レイアウトってどんな役目だったんだろう? 「旅の目・カメラの眼」で書いた奈良原一高さんや佐藤明さんの写真を借りにいったのはこの本での仕事でした。

*まえがきは社長の川崎吉蔵さんで、その最後に次のように書かれていました。

【制作は、かつてこのカラーデラックス・シリーズで」『素晴らしき地球』を編集した、ぐるーぷ・ぱあめの優れた編集陣の人々である。本書によって従来の平凡な世界旅行から1歩も2歩も脱皮して、それこそ「素晴らしき世界旅行」を試みる新しい世代の人々の助けとなれば、日本人の海外旅行の視点も大きく方向を変えるものと信じたい。】

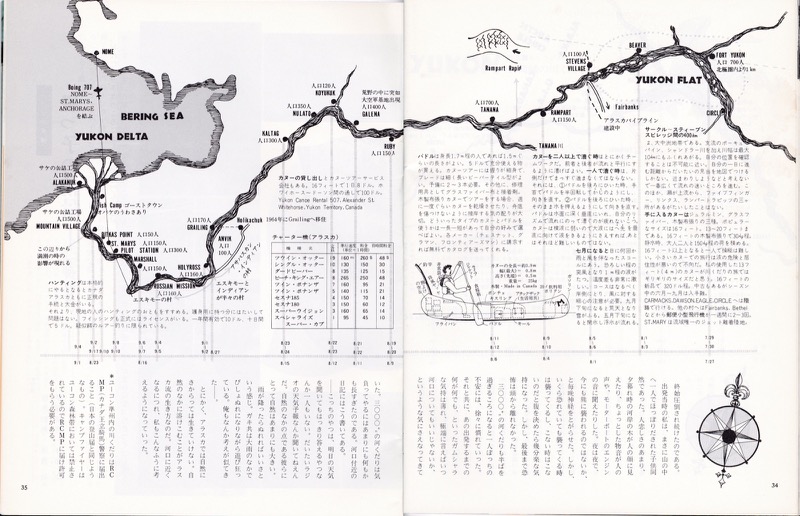

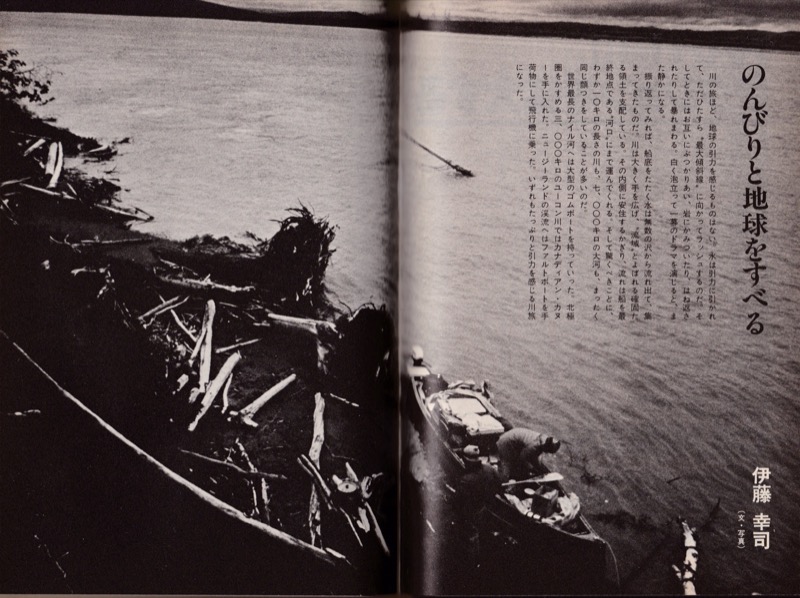

★1974.11──「アサヒグラフ」(1974.11.22号)「ユーコン河をカヌーで下る──3000キロ・源流から河口まで」

*1974年の6月から9月にかけて、カナダ太平洋岸からアラスカのベーリング海峡へと下る3,000kmの大河ユーコンを伝統的なキャンバス張り木製の大型カナディアンカヌーで下りました。

*探検部の後輩・坂野皓(ひろし)さんのディレクター・デビュー作品にスキッパー(船長)として参加したのです。エンジン付きでしたが、そのうちの800kmは手漕ぎで。この写真に大きく写っているのは探検部のかなり下の後輩で、三浦雄一郎のエベレスト大滑降で山岳撮影を担当した大滝勝さんの会社に入ったばかりの鶴見容一さん。突然3か月ものロケですからね。

*あこがれの「アサヒグラフ」に載りました。アメリカの「LIFE」を真似た写真週刊誌に乗っただけでなく、アンディ・ウォーホルの写真が入らなかったら表紙にもなっていたと担当編集者から聞かされました。

*でもB4見開きというあこがれの大画面で使われたという以上のものではありませんでした。まあ、こんなものだったか、という感想。

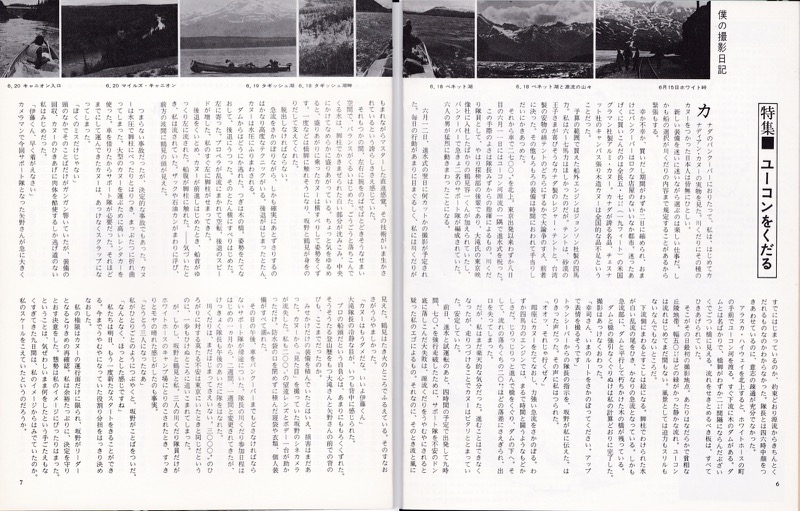

★1975.2──「あるくみるきく」no.96「特集■ユーコンをくだる」

*「あるくみるきく」では文章に過剰なウエートをかけたレポートにさせていただきました。文章に自信のない人間は長く書かせてもらうべきだ、という勝手な信念によるはた迷惑な紙面がこの後何冊か続きます。

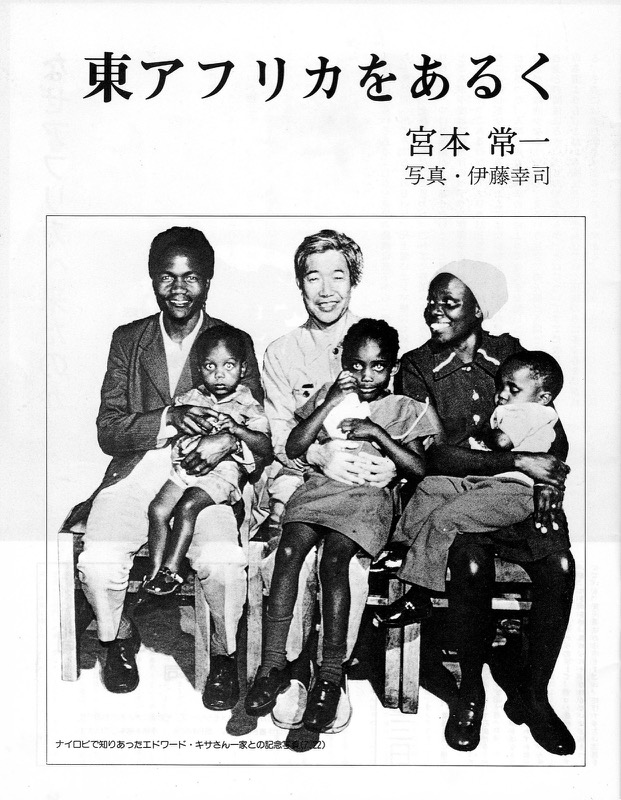

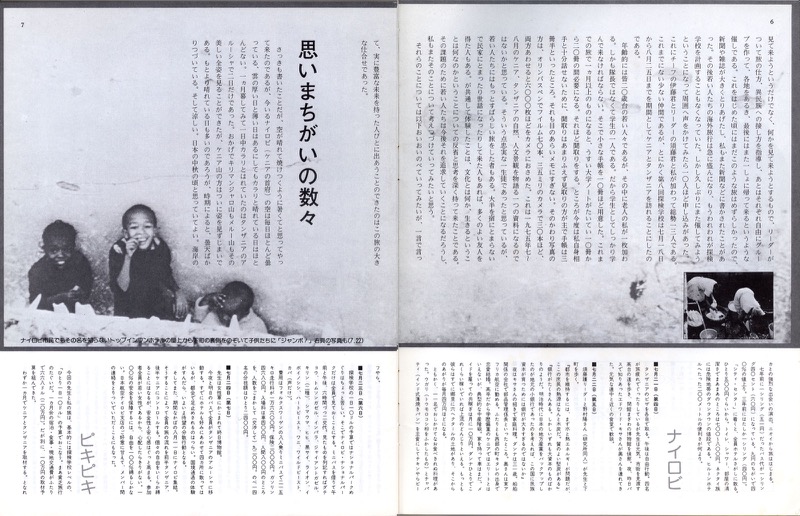

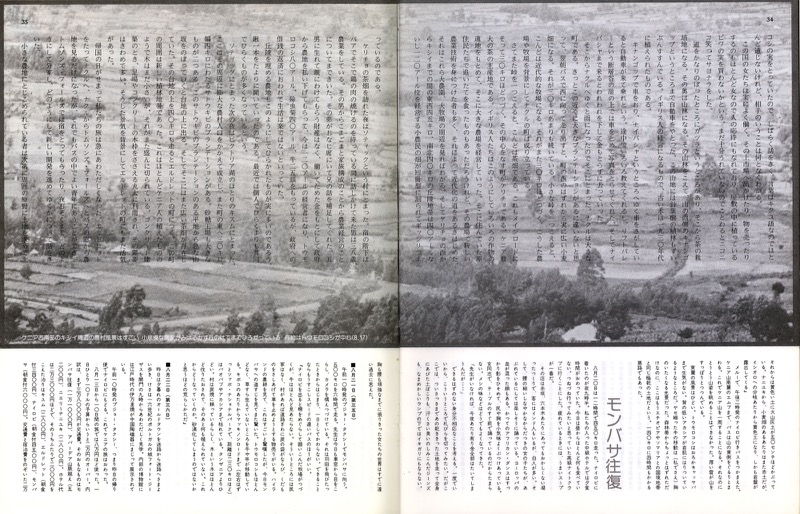

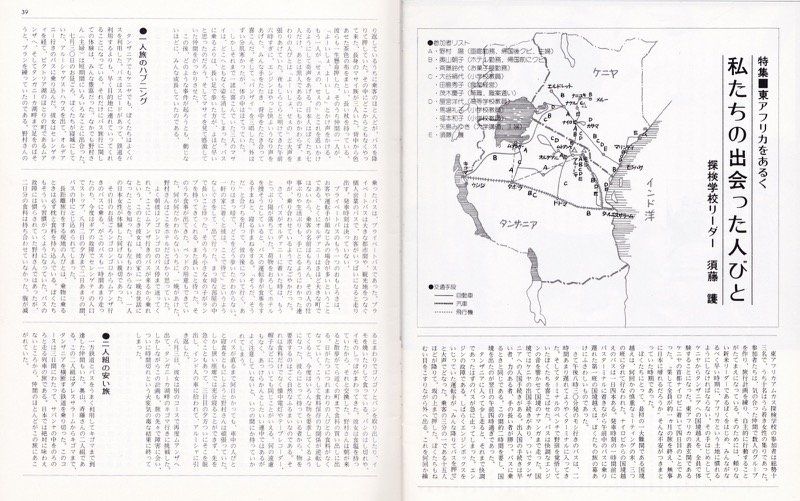

★1976.1──「あるくみるきく」no.107「特集「宮本常一・東アフリカをあるく」

*1975.7〜8の44日間の旅。第8回「あむかす探検学校」

*雑誌「あるくみるきく」が100号を突破したので、弟子たちで宮本常一先生に「初めての海外旅行」をプレゼントしようということになり、希望を聞いたら人類誕生の地「アフリカ」とのこと。そこで、私が担当となり、中断していた探検学校を再開して先生にはリーダー待遇ということで行っていただくことになったのです。

*あむかす探検学校には「金をかけたら面白い旅にはならない」という大原則があるので予算は「ひとり1日10ドル」。すると2人の約1か月の行動費(宿泊・食事・現地交通費・土産代などすべて)は20万円ほどでしたが、特別に約10万円の取材予算を組んでいただきました。

*京都大学の調査地となっているタンザニアのオルドヴァイ峡谷をめざしたものの、長距離移動はバスの屋根にオートバイを積んでいくという基本方針が、火災事故があったとして禁止されていて、大幅変更。田舎道をパタパタと走りました。

*帰路の飛行機が予定変更となってナイロビ(ケニア)で4日間足止めになったときに書かれた先生の原稿に伊藤の行動記録を添えて、写真は文字の背景としたという異常なツメツメレイアウト。私の編集です。でも「あるくみるきく」はその最初に、宮本千晴さんが多川精一さんのデザイン理論を学んで「基本レイアウト」をきちんと確立していたので、素人が常識はずれのことをやっても崩壊しないという強固な耐震構造になっていたのです。

★『宮本常一、アフリカとアジアを歩く』2001年・岩波現代文庫

*文章はすべて、岩波現代文庫に収容されました。

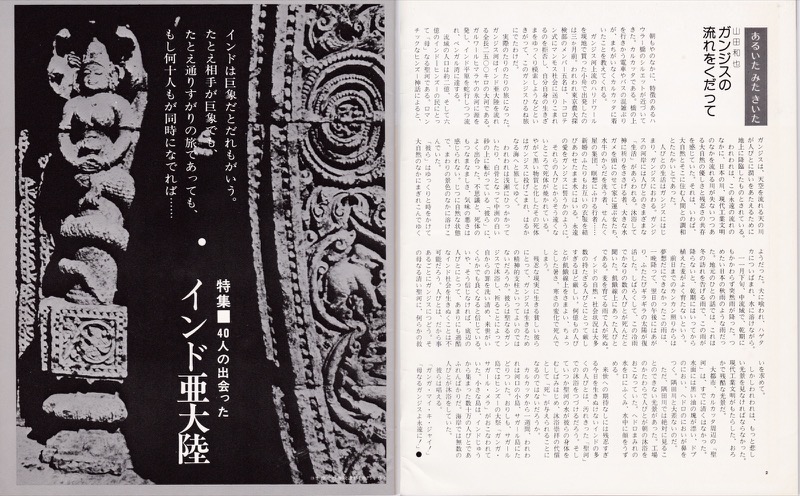

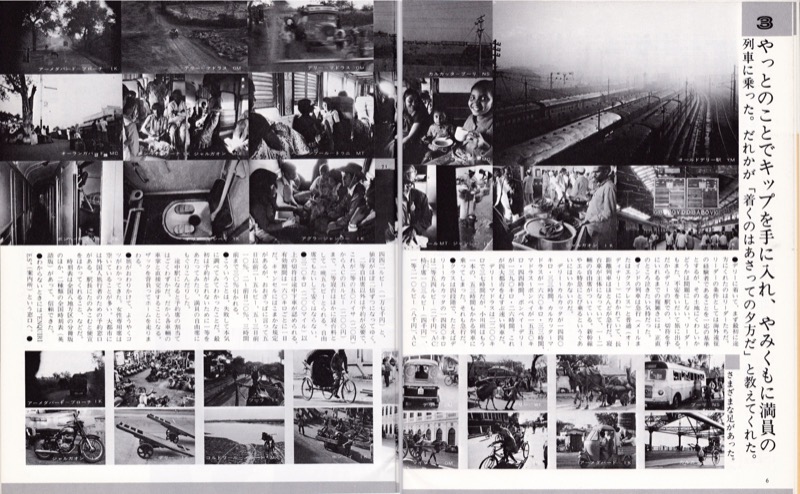

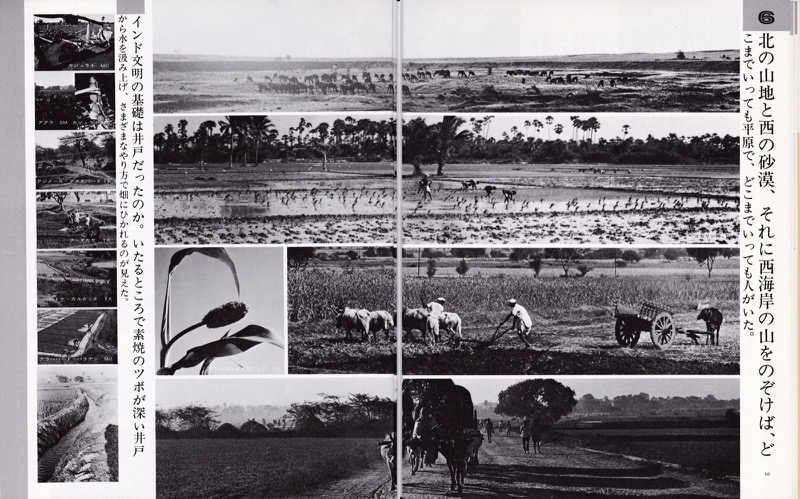

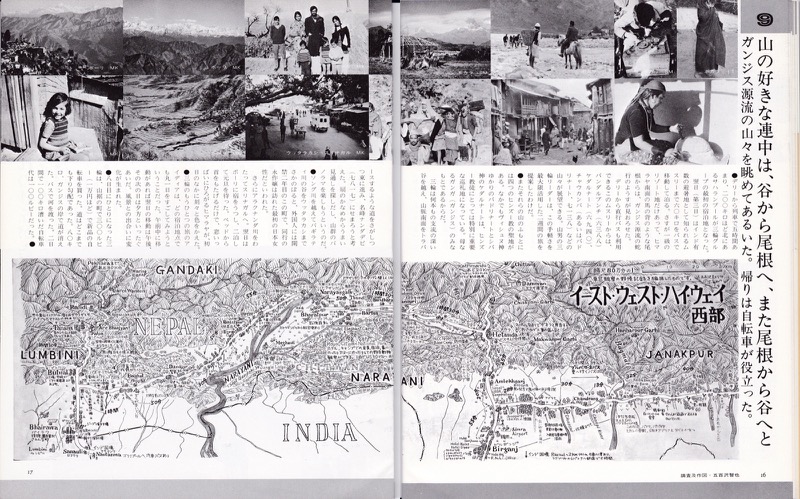

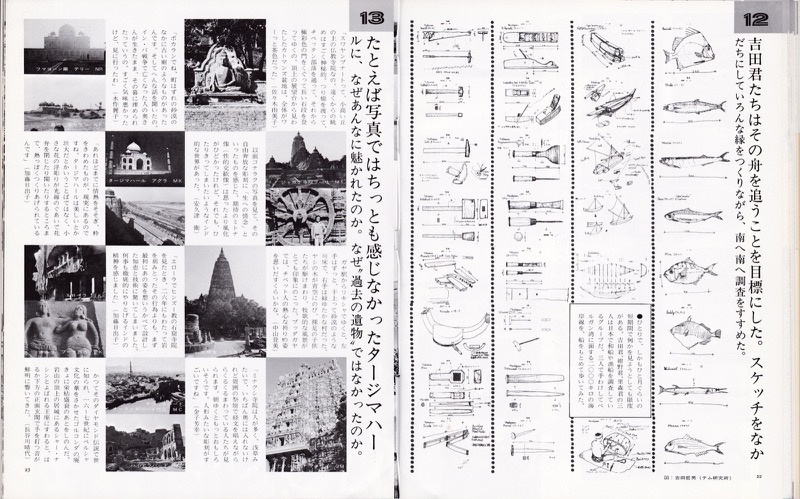

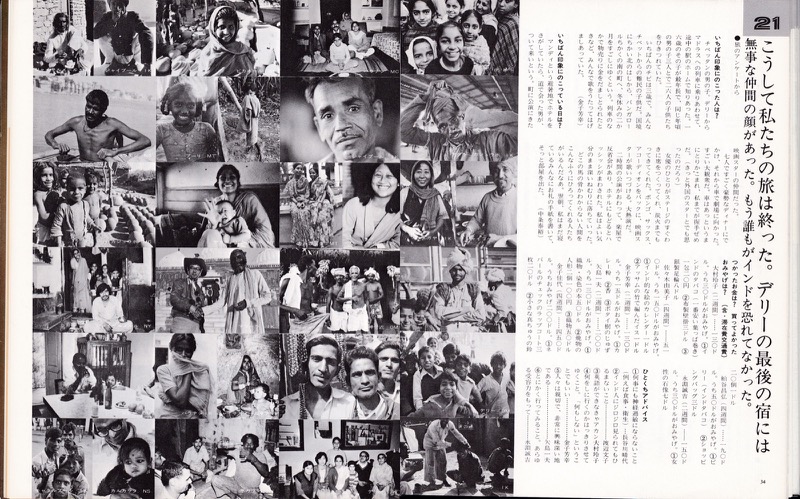

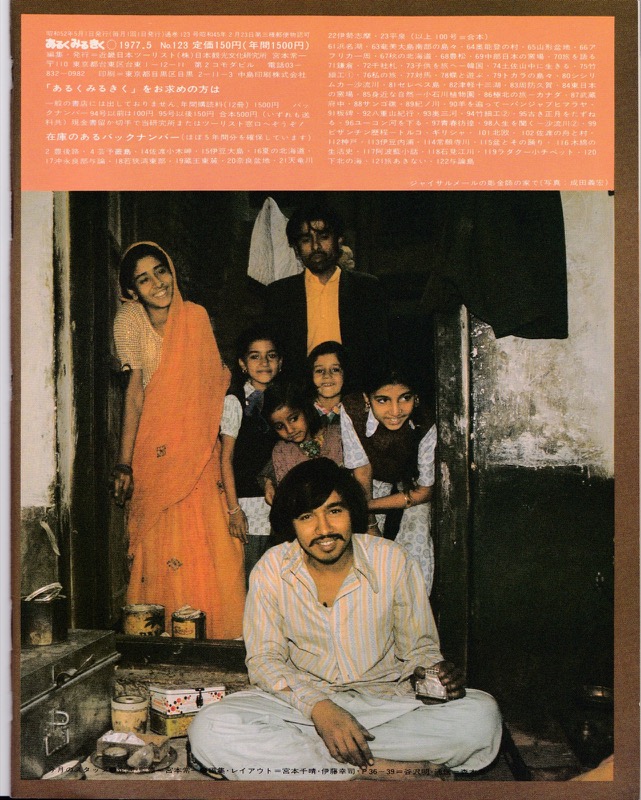

★1977.5──「あるくみるきく」no.123「特集■40人の出会ったインド亜大陸」

*1976年12月24日から14日間と28日間の「第10回・インド探検学校」

*5年間で10回、のべ187名の参加があったあむかす探検学校の最終回。

*「ひとりひとりにとっては二週間と四週間の短い旅であったが、私たちはのべ730日におよぶ旅をしたことになる。」

*「編集・レイアウト=宮本千晴・伊藤 幸司」ということでその「のべ730日」という体験の「量と密度」をぎりぎりまで再現したいと考えました。

*地図はどうやったんですかね、浮世絵みたいな気分でたくさんの版下を用意したのまでは覚えていますが、どうやったんですかね、得難い体験でしたが、よく見ると版ズレもありますし。

*宮本千晴さんの見出し・小見出しがみごとです。報告会ではすべて読みあげました。

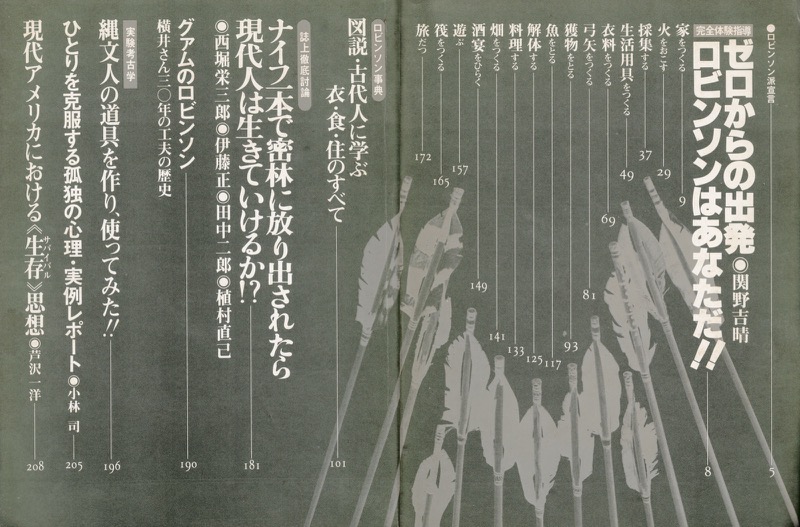

★1978.3──『別冊山と溪谷・ロビンソンクルーソーの生活技術』(山と溪谷社)

*これは「別冊山と渓谷」というムックなんですが、じつは関野吉晴さんに対する遠征資金を贈ろうという山と溪谷社の阿部正恒さんの深慮遠謀。単行本ではたいした金額にならないけれど、ムックなら「2万部刷るから、けっこうな金額になる」とのこと。

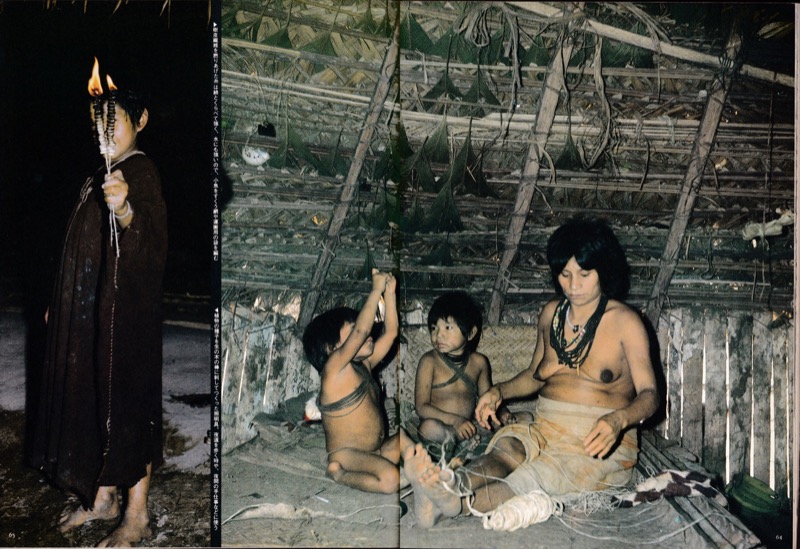

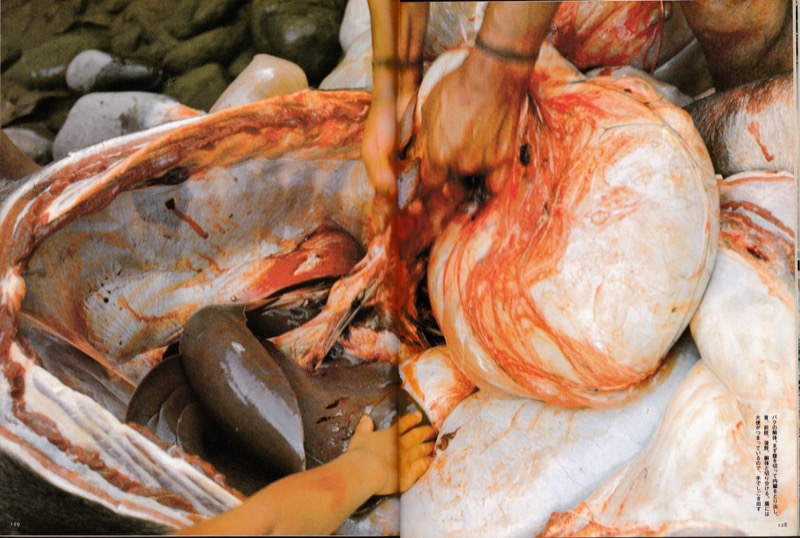

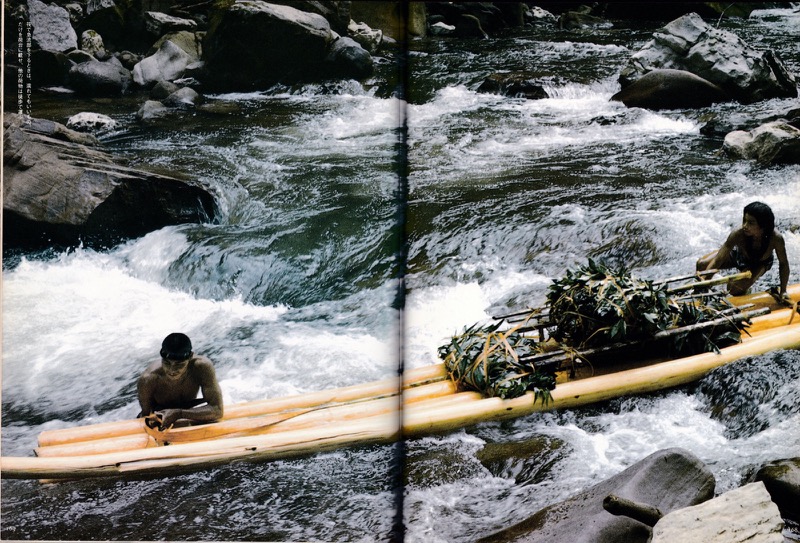

*関野さんの写真を「家を作る」「火をおこす」「採集する」「生活用具をつくる」「衣料をつくる」「弓矢をつくる」「獲物をとる」「魚をとる」「解体する」「料理する」「畑をつくる」「酒宴をひらく」「遊ぶ」「筏をつくる」「旅だつ」の15項目にわけ、それに対応する「図説・古代人に学ぶ衣・食・住のすべて」を私が書きました。そのために神保町にでかけて、ブリタニカとアメリカーナ、平凡社の世界大百科事典を古本で揃えました。

*スタッフは編集長が阿部正恒さん、制作スタッフが野地耕治さんと伊藤幸司、アートディレクターが三村淳さん。編集協力が崑崙企画となっていますが、それはぐるーぷ・ぱあめをやめた野地耕治さんの事務所。三村さんは多摩美術大学の版画科出身で、多摩美の人脈によってぐるーぷ・ぱあめに身を寄せていた時期があり、野地さんとの特別な仕事関係が長く続くことになります。

*三村さんは平凡社の大ヒット・ムック「別冊太陽」のデザインで活躍するのですが、ここでもカラーページを効率的につかっています。

*それよりも、私たちは関野さんがサブカメラとしてつかったヤシカのオートカメラで撮った写真に感嘆しているのに、撮った本人が、まだ自分の写真の本当の価値がわからない。その後関野+野地+三村という三人組の快進撃がはじまります。

*ここでは三村淳さんがつくったカラー見開きページをすべてお見せします。(著作権の問題も基本的にはあるのでしょうが)

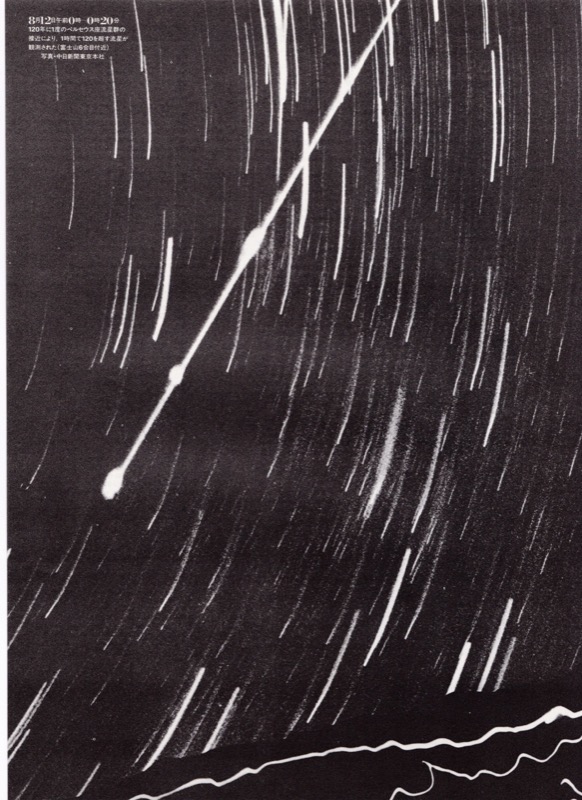

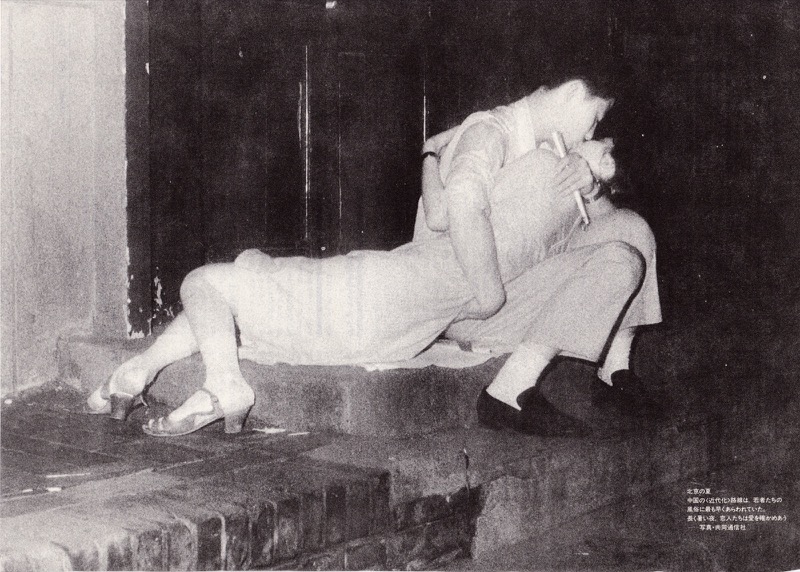

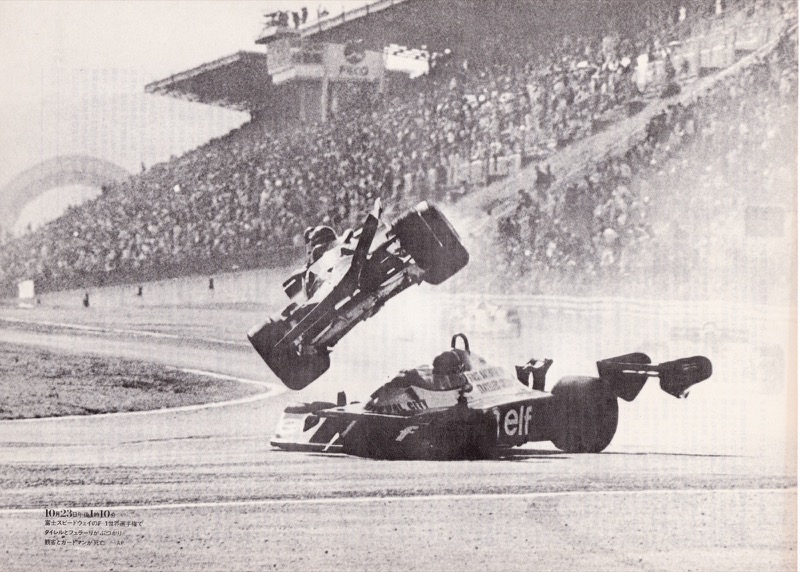

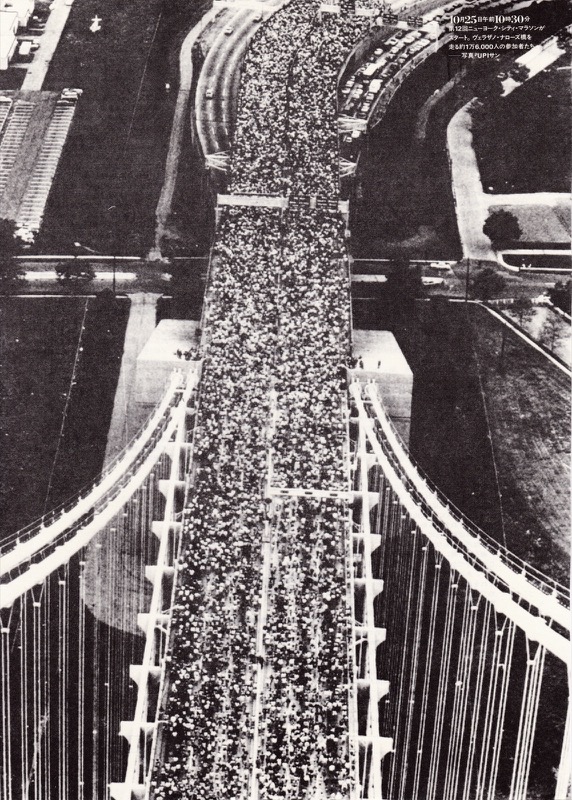

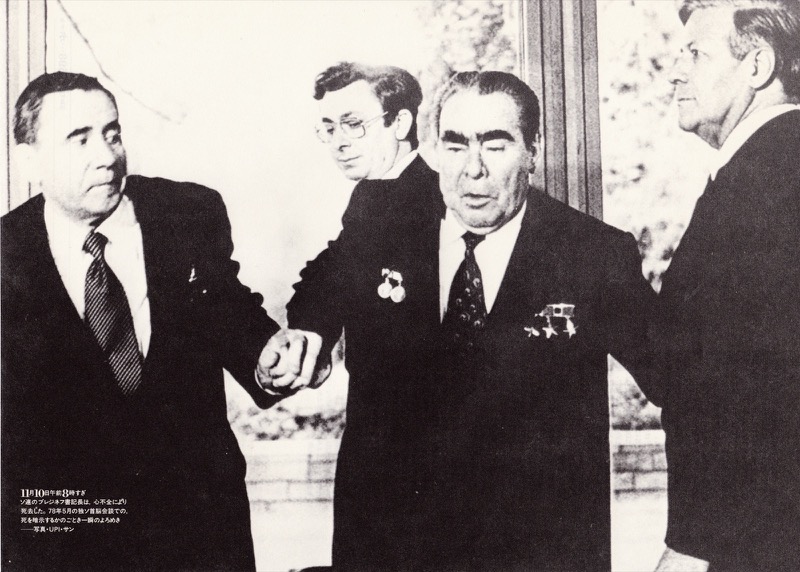

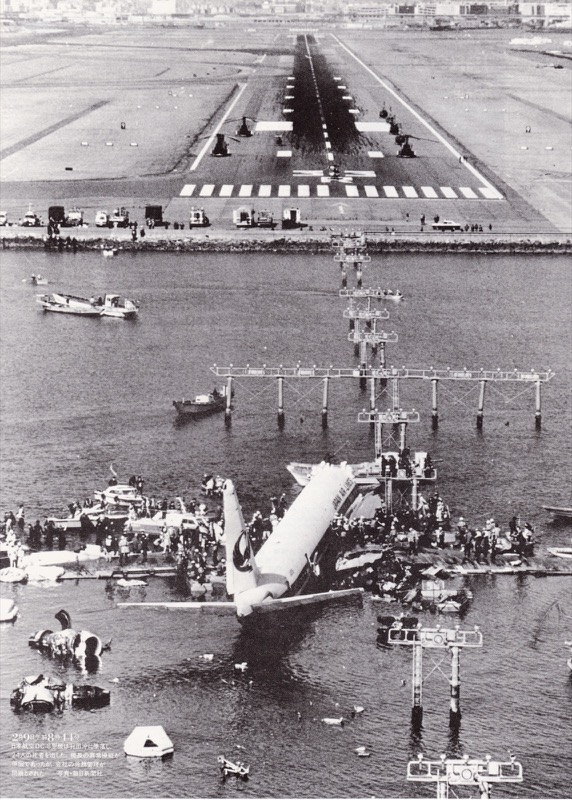

★1978〜1984──平凡社・百科年鑑の写真集め

*毎年数点の1ページ写真を選ぶために、平凡社の書庫で朝日・読売・毎日・日経4紙の縮刷版を全ページ、律儀にめくりました。写真選びの肉体労働をきっちりとしたのです。意味があったかどうかはわかりませんが。

*ここにある写真は順不同です。月日はわかるのですが、年は確認できない、という保存状態のためです。新聞に載るニュース写真にもいい写真があるという発見がありました。(すみません、クレジット入れられません)

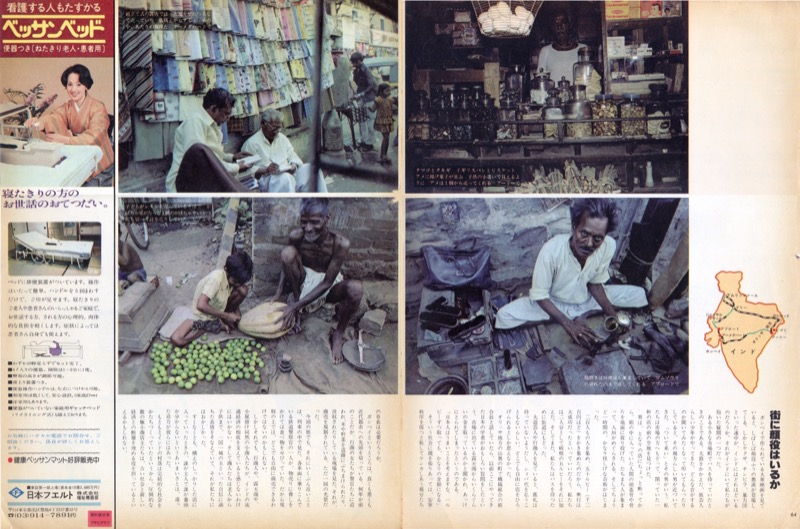

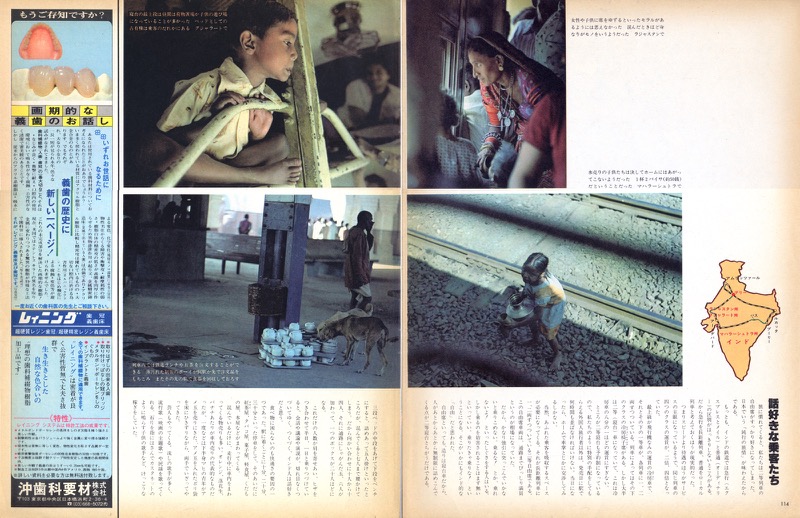

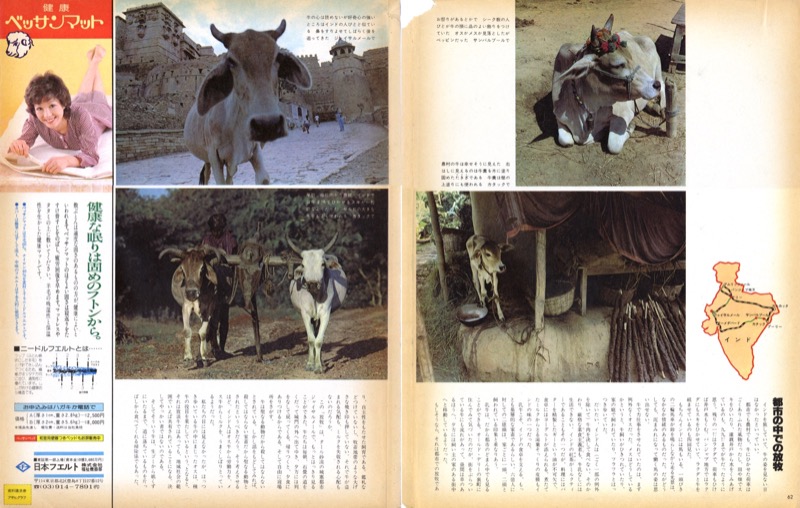

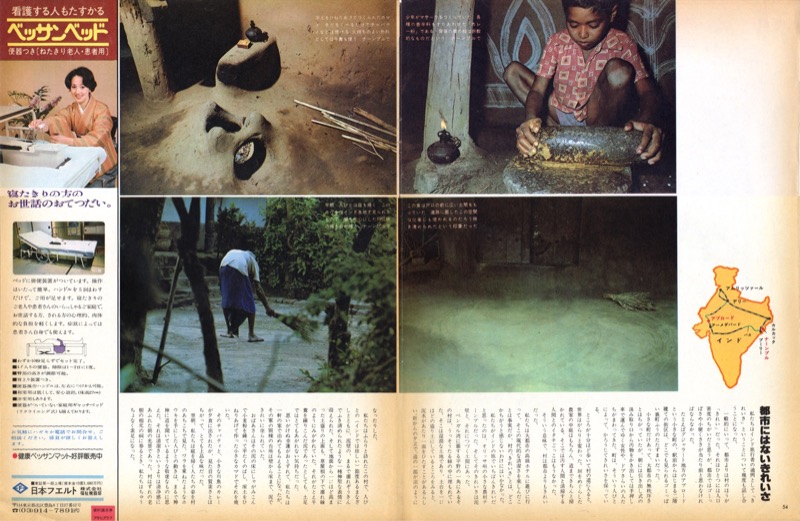

★1979.6〜8──「アサヒグラフ」連載「インド周遊記」(全7回)

*1978年の秋から冬にかけてインド・パキスタンに70日ほどの新婚(?) 旅行。

*平凡社の編集者・高橋健次さんが企画・編集した『わがふるさとのインド』のオリッサの村を訪れ、丸山純さんが住み込んでいるパキスタンの村に立ち寄ってみたいと考えたら、カルカッタから、イスラマバードまでインド亜大陸横断に1カ月もかかってしまいました。

*村を歩き、機織りを見て、その日その日を足まかせ、風まかせ。子どもも宿った……という旅でした。

*帰って「アサヒグラフ」で7回の連載。6.22号から

1.一国一城のあるじたち、

2.二等列車に自由あり、

3.二億頭の牛の群れ、

4.サリーを着た女たち、

5.清浄感ただよう泥壁の村、

6.重厚な石の肌あい、

7.花火で迎えるハレの日(8.3号)まで。

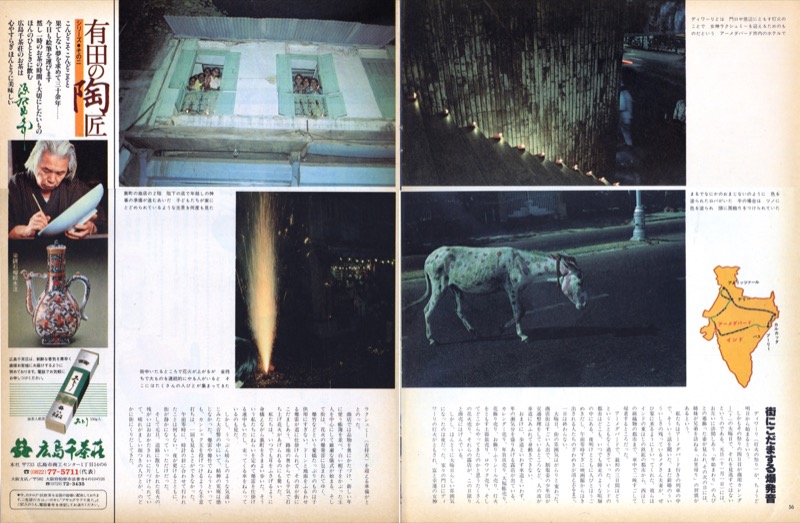

*映画用のカラーネガフィルム(100フィート巻きを約20本に切ってパトローネ詰め)で撮影して映画の現像所でテスト現像時に流してもらい、カラーラッシュをとって入稿という画期的な方法を(現像所にいやがられながら)しばらくみんなで続けました。「アサヒグラフ」のB4見開きサイズで使用できるという格安材料での画期的な結果を証明したかったのです。

*特筆すべきは、裸電球1灯の街にたたずむ牛の姿をとらえた写真。ネガ→ポジ方式の露出不足写真は、暗部の情報が驚くほどうまく再現できるということを発見しました。デジタルカメラの、現在の能力ではほとんど驚くことではありませんが。

*なお、連載第1回目の表紙(上の写真)に「同志社大生ラクダでサハラ4200キロを踏査」とありますが、のちに直木賞作家・船戸与一となる探検部の先輩と山中湖の別荘(仕事部屋)に1週間2人を缶詰にして、単行本にしました。

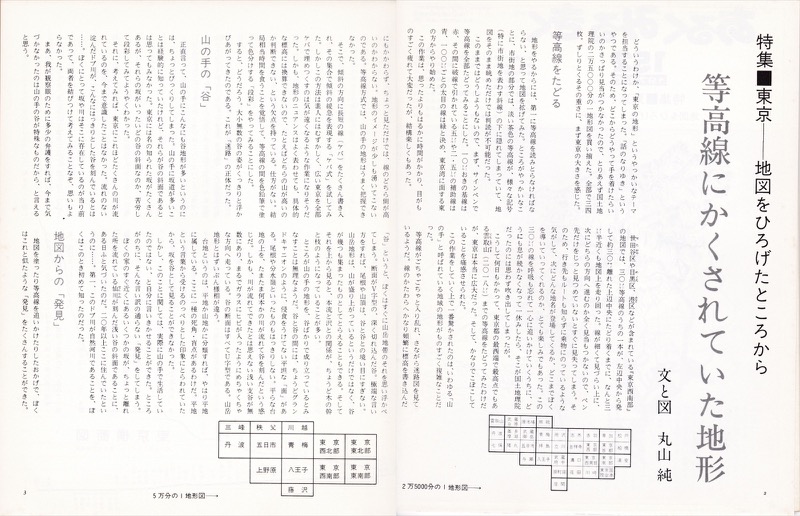

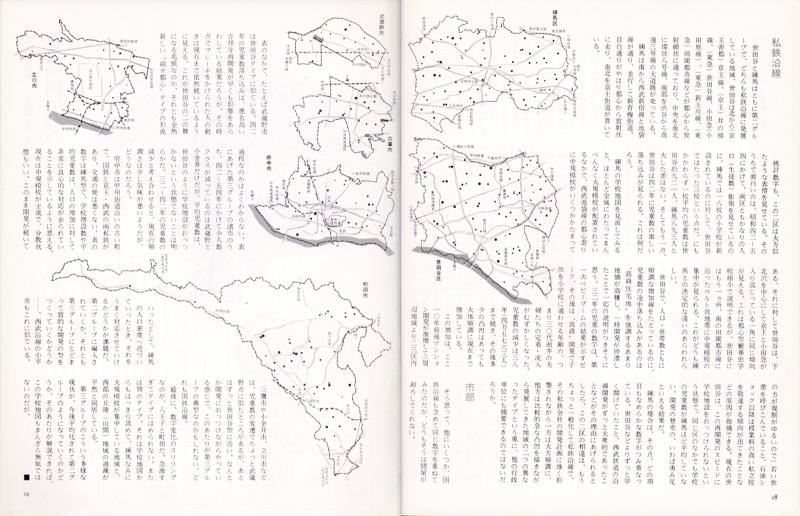

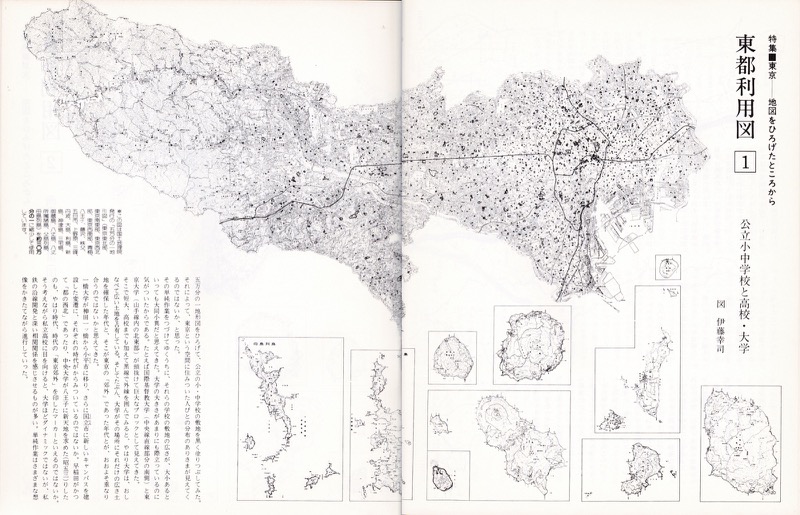

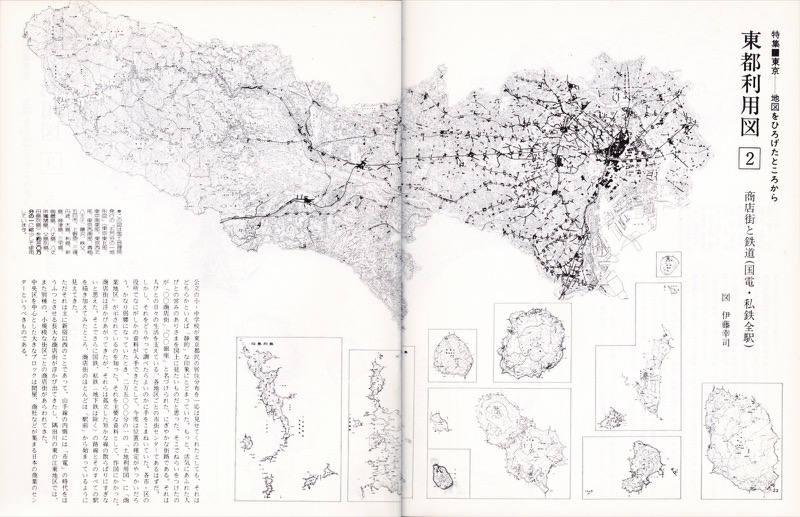

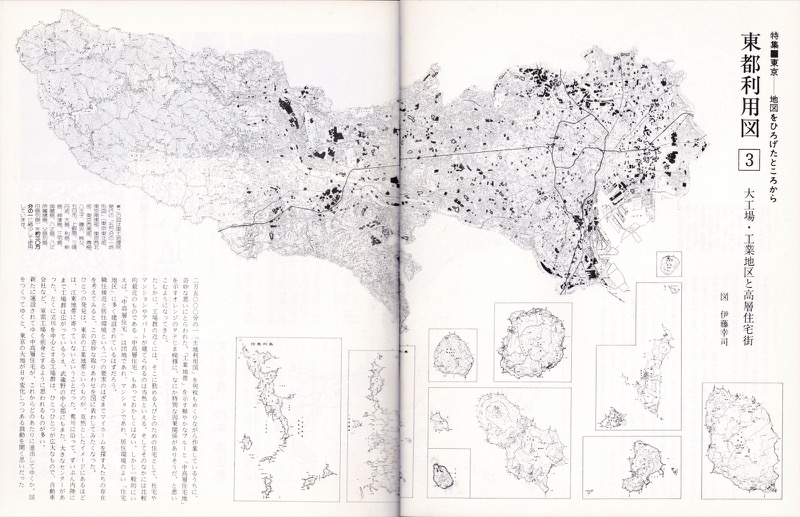

★1979.10────あるくみるきくno.152「特集■東京(1)地図を拡げたところから」

*丸山純────等高線にかくされていた地形

*中村真佐夫────学校・おかしないきもの……都市開発のモデルとして

*伊藤 幸司────東都利用図

*杉本喜世恵────古い道の上の町並み

*久島弘────私がもとめた景観……のこった緑とつくられた緑

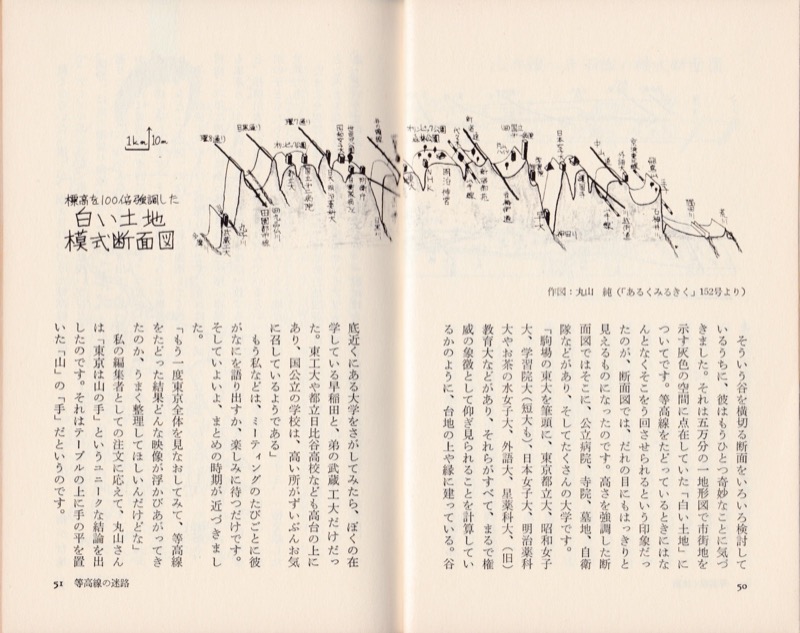

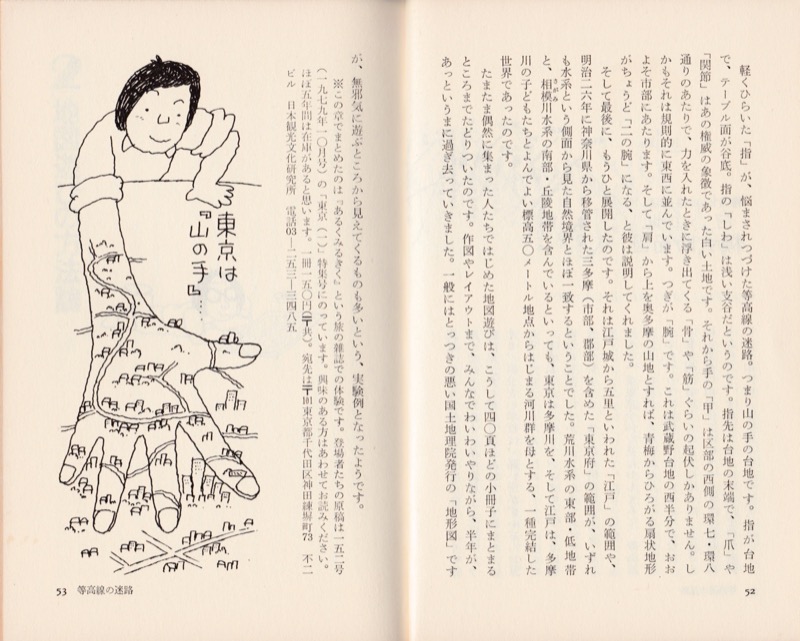

*これについて書き始めるときりがないのですが「あるくみるきく」では地図情報をいろいろなかたちで発信させていただきました。とくに外国の地図情報などはほとんど役に立たないようなものでした。一度は地図をいじる楽しさにトライしてみたいと思っていたら、そのチャンスが巡ってきたのです。とりあえず「東京」でやれることをいくつかやってみようというチャレンジでした。丸山純さんが「等高線から見えてくる東京」という基本的なテーマに正面からぶつかってくれました。

★1981.5────あるくみるきくno.171

「特集■東京(2)「『明治20年』へのアプローチ」

*杉本喜世恵────百三十年間の7つの時代の地図を使って建物と土地の履歴調べ

*中村真佐夫────都市の範囲……「分裂膨張」あるいは“スプロール”のイメージから

*森崎範行────地図で見つけた道……まぼろしの町

*「東京(1)」で杉本喜世恵さんは意味不明のおかしな道が明治初年にあぜ道だったという発見をしたのですが、それからの展開を試みました。

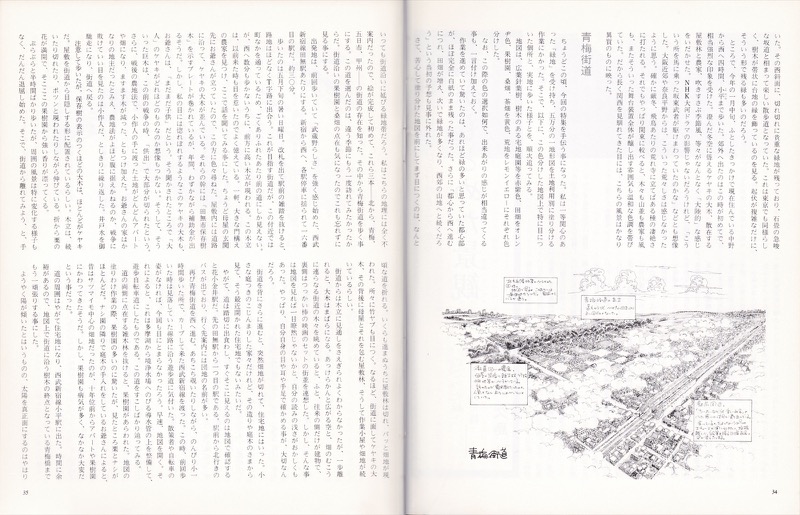

★1980.3──「地平線放送だより 第1号」

*1979年秋に地平線会議が誕生しました。「あむかす」の運動が新展開するという要素があったため、創設の1年間は青柳正一さんの留守番電話の応答機能をつかった全国ネット&24時間対応の「地平線放送」を担当しました。

*このプロジェクトの中心は、なんといっても丸山純さんでした。

*ところがある日、NHKテレビのニュースに登場したとたん、下谷電話局の交換機がパンク寸前になった事件によってとん挫。交換機がステッブ・バイ・ステップ型で、もちろんダイヤルQ2(これもすでになんだったっけ?)のような便利な仕掛けもなかった時代によくあった事件でした。

*そのころ電話のかけ方のマナーは「手早く」で長電話を罪悪視するものでしたが、ステップ・バイ・ステップ型交換機は1本の電話線に10台の電話がつながっているため、1台の電話機には10分の1の使用権しかない、ということは一般には知らされないままだったんですね。マナーとかモラルでその欠点をうまくカバーしようとしていたのだと、知りました。電話局がパンクする危険な状態になったので、たった1回線でそんなだいそれたことをさせるわけにはいかないというお達しがあって、やめるしかなくなりました。

*なお、電話交換機がクロスバー交換機に順次交換されると、いつの間にか電話のかけ方のモラル転換のキャンペーンがおこなわれました。もちろん、電話が長ばなしでもいいコミュニケーション・ツールだという方向で。

*以下のプリントの内容は地平線会議のホームページできちんと読めるはずです。

★1980.7──あるくみるきくno.161「パパの旅行記・50℃のインドで」

*文・深井聡男

*絵・伊藤沙恵

*特集編集・伊藤 幸司+伊藤三和子

*深井聡男さんは当時旅の出版社をつくりつつありました。「パパの旅行記」とありますが、深井さんはその後、家族で旅行しながら、いろいろな活動を展開されたようです。

*この号の絵とデザインは(妻のほうの)伊藤家の母と妹。三和子さんはその後イトーターリという名でムーブメントアーティストとして活動していきます。

★1980.8──「地図を歩く手帳」(山と溪谷社)

*1980年の夏に、山と溪谷社の山溪手帳シリーズの1冊として『地図を歩く手帳』が出ました。阿部正恒さんから編集の仕事を5冊受けたのですが、その1冊を書くことになりました。これが初めての自著。

*あとがきにつぎのようなことが書かれています。勝手ですよね、買ってくださった読者の方のことなんか、これっぽっちも考えていなかった……。

*でもこの本が、あまり好きではなかった「登山」を仕事としてやる方向に(いいかたちで)引っ張り込んでくれるのです。

【ここでは、そういう、かなり独断的な立場から、地形図についてまとめてみたいと考えてみたのだだけれど、いざ、原稿用紙に向かってみると、体系的でない経験から書けることは、甘い予想よりはるかに少ないということを痛感させられた。編集長の阿部正恒さんには、締切を2カ月も遅れ、そのうえ分割払いみたいな原稿の提出になってしまって、すっかり迷惑をおかけした。そして編集実務を担当してくれることになった古くからの仲間、野地耕治さんには、とりかえせるはずのない遅れを「特急」作業で縮めるという、つまらない役どころを押しつけることになってしまった。絵を担当してくれることになった松本光平さんはきっと、私が勝手に空けてもう動かせないスペースを埋めるために、苦労させられているにちがいない。

周囲のみんなに迷惑をかけておいて、それでころっと態度を変えるようで心苦しいのだけけれど、何ヵ月かこの仕事に集中できて、ほんとうによかったと思う。これが私がひとりで書く最初の本になることもそのひとつだが、地図を自分流によごしていくのと同じように、原稿用紙を汚していく行為には、苦痛と正比例する満足がある。流れ去ってゆく時間を、とにかく自分で切りとって固定したという満足は、東京での日常のなかではなかなか味わうことができない。】

★1980.12──「富士山・地図を手に」(東京新聞出版局)

*日本観光文化研究所で「地図を手に」の単行本企画がありました。大阪の出版社からの話でしたが、先方の都合で企画中止。私の取材・執筆は先行していたので、その落ち着き先を探していただくことになりました。

*「岳人」で1979年6月号から16回連載ののち単行本にしていただきました。

*じつは連載タイトルは「5万分1地形図富士山を歩く」でしたが、単行本化にさいして「ですます」調で書き直しました。読者設定に対しての理由などではなく、原稿に手を入れるのが難しくて「ですます」調で書き直したほうがいいという稚拙な理由でした。

*編集長からは「印税だけだとたいした金額にならないから、編集までやったら?」ということで、現在は詩人で文芸評論家となっている中村鐵太郎さんとふたりで「活版印刷」を初体験。けっきょく好き勝手に作らせてもらいました。(中村鐵太郎さんはその後も自身の詩や評論に活字を使った本づくりをしています)

*ここでは地図のあるページを並べてみます。

★1982.5──『旅の目カメラの眼』(トラベルジャーナル新書)

*1982年5月には「トラベルジャーナル新書」が創刊され、旅行学入門シリーズの5冊目として『旅の目カメラの眼』が出ました。担当編集者は法政大学探検部OBであむかすの仲間・岡村隆さん。

*旅の写真論ですが、早大写真部同期で朝日新聞写真部の白谷達也さんがこの本を出版局の徳本光正さんに渡してくれたのがきっかけとなって、1983年からの朝日新聞社での「アサヒカメラ教室」の企画・編集につながっていくのです。

*報告会では文章のいくつか(このWeb版報告会の「第2部」にのせました)を読ませてもらったので、ここには写真のページを並べてみました。

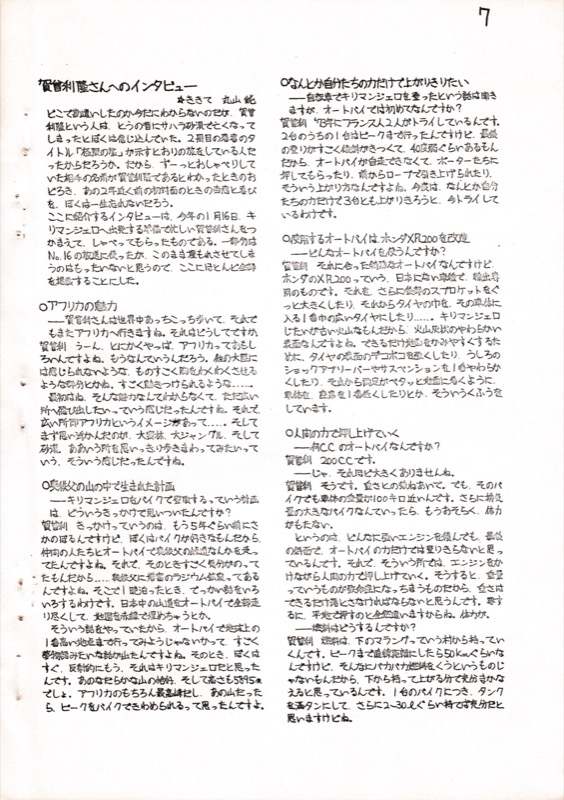

★1982.8──「賀曾利隆のオートバイ・ツーリング」(成美堂出版)

*1982年に、この本の編集をすることになったのです。不思議な縁の始まりでした。

*当時日本を代表するグラフィックデザイナーであった杉浦康平事務所で右腕といわれ、自分自身の仕事もできるという環境になったばかりの鈴木一誌さんと出会ったのです。

*成美堂出版の企画を受けた印刷会社がデザイナーに振った仕事というかたちで始まったオートバイ・ツーリングの本。デザイナーが友人の週刊誌編集者に相談したら、私と賀曽利さんのラインが候補に上がって、つくることに。(なお、ここでは「賀曾利」という表記を使っています)

*鈴木一誌さんとはその後、

1993年に朝日新聞社の「アサヒカメラ教室」編集、

1985年に「旅別冊」の「地図」「花」「鉄道」、

1989-90年にNHK出版の「NHK大形ドキュメンタリー・北極圏」(全6巻)

などの写真編集などをおこない、

1998年からはキヤノン販売広報部のマスコミ対策ツール「キヤノン通信」にはじまるさまざまな出版ツールのアートディレクションを担当してもらいました。

1996年以来私の山歩き講座「糸の会」にかれが参加、

1998年の『がんばらない山歩き』(講談社)、

2007年の『山の道、山の花』(晩聲社)、

2009年の『軽登山を楽しむ──山の道、山の風』(晩聲社)

で装丁・デザイン(そしてしばしば編集長役)を担当していただきました。

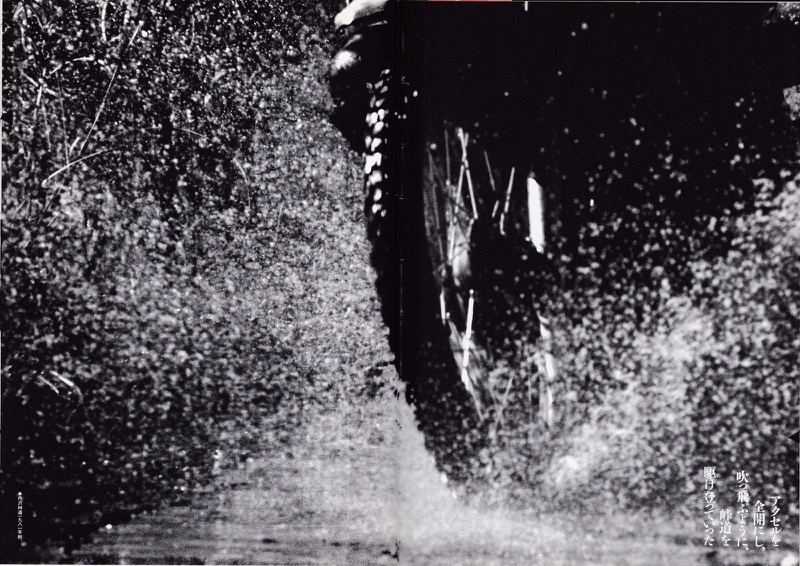

*この本には賀曽利さんが主役のいい写真がふんだんに使われていましたが、ここにある写真は編集作業の一環として丹沢の林道で私が撮影したものです。

★1983.7──『アウトドア事典』(主婦と生活社)

*1982年に主婦と生活社から『サバイバル読本』が出たのですが、それは探検部の現役が手分けして書きたいということではじまった企画。監修ということになりましたが、仕掛けたのは現役部員の伊藤達生さんでした。伊藤さんはのちに日本語版の「ナショナル・ジオグラフィック」の編集部に移り、編集長となり、日経ナショナル・ジオグラフィック社の社長となります。

*その『サバイバル読本』がきっかけで翌年1983年7月には『アウトドア事典』をつくることになり、野地耕治さんとの共編ということで私たちなりの全力投球となりました。ここではその雰囲気を見ていただけたら……と思います。

*左ページの写真ですが、これはルワンダのカリシンビ山(標高4,507m)で目撃した奇跡です。ガイドに雇った猟師が槍投げゲームを提案してきたときのことです。約4m先のバンブー(竹)に向かって無造作に構えてひょいと投げると、かれの槍は水平に飛んで、刃先を垂直にして竹の繊維を切り分けるかたちでズバリと突き刺さって水平のまま静止したのです。百発百中ではないにしても、おおよそそういう精度で使っているようです。私たちはそのおかげで夜、森の小屋掛けで新鮮な肉を食べることができました。

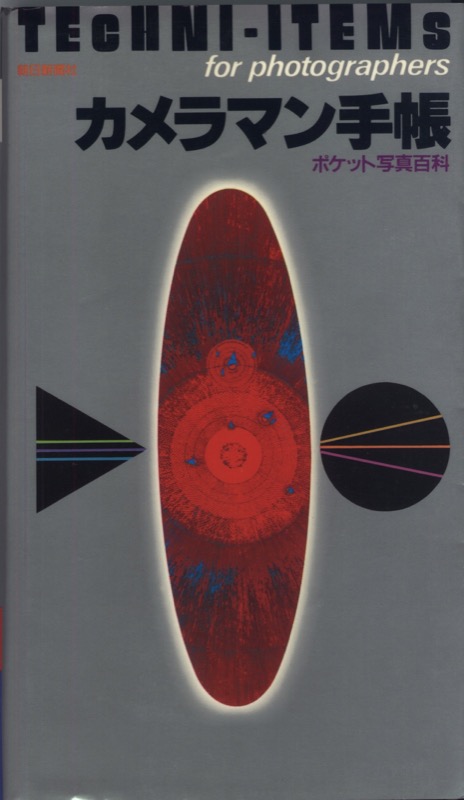

★1984.1──「カメラマン手帳」(朝日新聞社)

★1992.3──「新版・カメラマン手帳」(朝日新聞社)

*1983年は編集者として大きな2つの仕事にべったりはりついていたのですが、どちらも年末にひっくり返ってしまいました。

*ひとつは朝日新聞で「アサヒカメラ教室」というシリーズ本の編集をすすめていて、取りつぶしになったのです。私たちはコンピューター室の隣に仮部屋をひとつつくってもらって、夜になるとそこにたくさんのフリーランスが集まってきて終電後まで作業、新聞社のタクシーチケットで帰宅という毎日をすごしていたのです。

*もともと「アサヒカメラ」編集長だった徳本光正さんが杉浦康平事務所の鈴木一誌さんを使いたいと思っていたところに、写真部の白谷達也さん(早大写真部同期)が私の『旅の目カメラの眼』を渡してくれたところ、私と鈴木一誌さんが知り合いだとわかって、カメラ氷河期の真っ最中に新版をつくろうという「アサヒカメラ教室」の編集が始まったのです。

*一方、平凡社では大事典の地名項目写真(国内は全町村名、海外は主要都市)を集めるプロジェクトを組んでいました。国内については日本観光文化研究所が全力をあげて対応するということで、海外については「あむかす」メンバーを中心に進めることになりました。

*平凡社側の窓口は私がナイル河遠征時に援助を受けて成果をあげられなかった平凡社「太陽」編集部にいて、当時は「月刊百科」の責任者だった高橋健次さん(後に糸の会に参加)でした。平凡社は「世界大百科」に続く「平凡社大百科」の本格的な編集にとりかかっていたのですが、小学館の「大日本百科事典ジャポニカ」や日本語版の「ブリタニカ国際大百科事典」などのライバルも出現、加えて出版環境の変化から大幅な規模縮小を決めたのです。その結果写真と図版を大胆にカットするということになって私たちのプロジェクトは終了したのです。

*朝日新聞での仕事は、翌年元旦付けで別巻の『カメラマン手帳』だけが出ました。ミノルタα-7000 というカメラの登場前夜、カメラ業界がどん底の時期でした。

*膨大なデータ収集は日大芸術学部出身の写真家で理系の塚本基巳彦さんと近山雅人さん(カメルーン探検学校からのあむかす同人)が中心でした。

*この『カメラマン手帳』は1992年3月に『新版・カメラマン手帳』として改版され、データ量も増えました。今度は私がウインドウズ3.1のパソコンを購入して、テキスト・エディター(ワープロよりシンプルなソフト)でほとんどのデータページを作成しました。

*もっともそれは本筋からはずれた言い訳で、やるべき仕事はじつは朝日新聞社が6回めの刊行を見ざした「シリーズ・アサヒカメラ教室」(全8巻+別巻)でした。カメラ業界が最大の危機に陥っていた時期にあえて打って出ようとした危険な試みではあったのですが、原因はデスクとなった私の力不足で、3巻まで進行中のところで遅れが発覚、タイムリミットとなったのです。私の耳にも入った噂話ではいろいろな社内力学の影響もあったようです。コンピューター室の隣が解放区状態だったり、帰宅時のタクシー券を社員以外の人間が自由に扱っていたり、計上された赤字が一定水準を超えたりと、いろいろな要因が重なっていたようです。

*そこで私たちは別巻として進めていた「カメラマン手帳」だけをつくり、8年後にそれを大幅改定したのです。

*この失敗は私の力量不足を露呈したものですが、大きな仕事を動かすということにほとんど適性を示すことができず「身の丈以上のシゴトには手を出さない」という「隠遁生活」に入ったのです。38歳でした。

*このときの、平凡社と朝日新聞での右往左往では、私がリーダーとなった「カメルーン探検学校」にアフリカ縦断メンバーとして参加した日大芸術学部・写真学科出身の近山雅人さんがべったり両方にはりついてくれました。かれはのちにマダガスカルに通い続けることになります。

★1984.11──『富士山』(ファナック株式会社)

*超大型新人写真家の誕生に立ち会いました。

*朝日新聞社での仕事が頓挫して生活苦に陥っていた仲間のひとり、塚本基巳彦さんが、当時工業用ロボットで世界の先端企業となっていたファナック株式会社(富士通の子会社)の贈答用写真集を受注。忍野に本社・工場が移転するのを機に、外国からの賓客に贈るものという話でした。

*じつは朝日新聞社内に一部屋もらっていたときに、Qフォトプレスという写真エージェントの安村浩さんが飛び込んできて「富士山の写真展を見に行ったら、あんちゃん風の若者が来て、なんとなく話していたら、外の車に写真があるというので見せてもらうと、どえらい写真があった!」と興奮していました。それが親の土建業を手伝いながら悪天候のときや夜に富士山を取り続けていた大山行男さんだったのです。

*1984年11月に完成したFANUCの贈呈用プライベート豪華写真集『富士山』は、のちに富士山の写真で第一人者となる大山行男さんのデビュー作……の直前に、ファナックの黄色い本社&工場群(忍野村)の、空撮以外は彼の未発表写真で構成した「大山行男の世界」でした。(ただし、大山さんの名前はどこにもなく、写真のクレジットは「Q PHOTO INTERNATIONAL INC.」のみ。写真の世界で画商的な試みをしていた安村浩さん(故人)とのがっぷり四つの仕事となったのです。ちなみに英文のラルフ・イネステイラーさんは私がユーコン河で取材させてもらった有名な元警察官(カナダ騎馬警察官)の息子さん。日本に住んでいたのです。

*すでにデビュー作の企画が出ていたので、1984年12月にグラフィック社から出るそのデビュー作(『富士山』)のデザインには三村淳さんに入ってもらい、こちらのほうは当初デビュー作で予定していたカレンダー・デザインの実力者でもある浅沼剛さんにお願いしたのです。

*安村浩さんは写真エージェントを画商的な方向(すなわち写真家のエージェント)に発展させようとしていたのですが残念ながら早逝。現在ではクレヴィス(クリエイティブ・ビジュアルの意味)の岩原康之さん(当時はまだフォトエージェント勤務)が非常に近い方向をめざしているように思います。

*ここで見ていただく写真は大山さんのではなくて、黄色いファナックの空撮です。ちなみにこの黄色、富士通から子会社が4社独立したときに事務用バインダーの色を各社で選んだとき、ファナックは黄色だったという以上のものではないとのことでした。

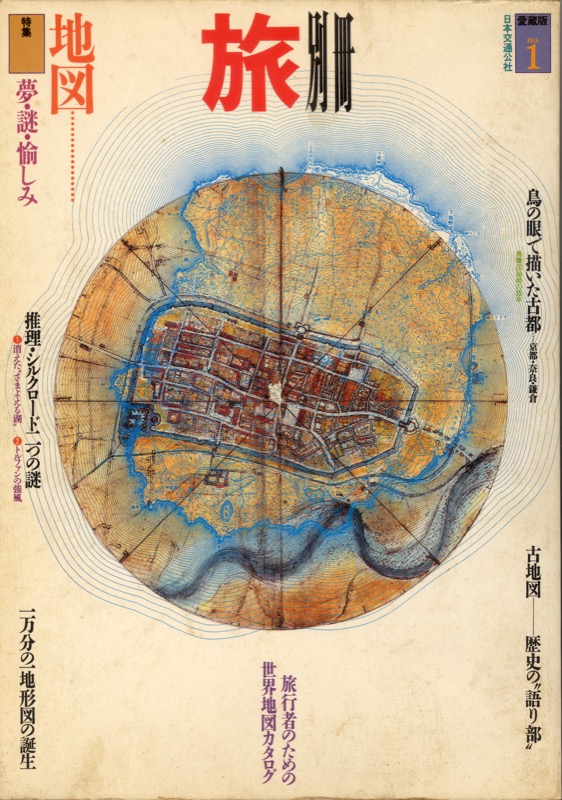

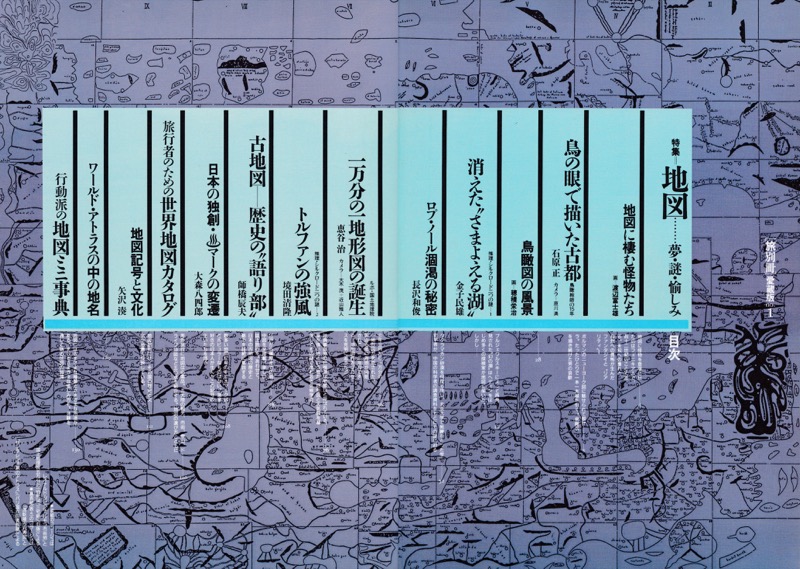

★1984.12──『旅別冊 愛蔵版no.1 特集=地図……夢・謎・愉しみ』(日本交通公社)

★1985.4──『旅別冊 愛蔵版no.2 特集=花……情熱・神秘・驚異』(日本交通公社)

★1985.8──『旅別冊 愛蔵版no.3 特集=鉄道……追憶・熱狂・冒険』(日本交通公社)

*日本交通公社の「旅」の前編集長・藤原進さんがどうしてもつくりたかったという愛蔵版の別冊をデザイナーの鈴木一誌さんが受注。

私は岡村隆さん(当時は編集プロダクション「見聞録」を主宰。のちに東海大学系月刊誌「望星」編集長)と編集を担当しました。

*編集資料として「旅」のバックナンバーを編集部でバンバンコピー(私も岡村さんも「AMKASファイリングデータ」でやっていたように)コピーしていたら、編集部員から「データの流出だ!」と批判が出たこともありました。

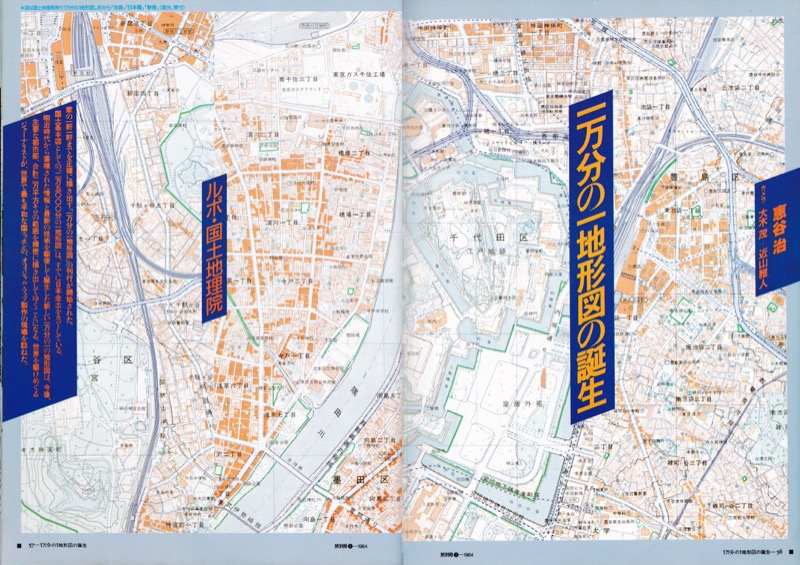

*「1万分の1地形図の誕生 ルポ・国土地理院」惠谷治 カメラ大木茂+近山雅人

*この年の3月に、家の一軒一軒を正確に描き出す「1万分の1地形図」が刊行開始……という新しい地形図の誕生現場を国土地理院に取材しました。取材したのは惠谷治さん。探検部では私の2年後輩、岡村隆さんとは年季の入った飲み友達。それに写真はデザインの鈴木さん側から大木茂さん、あむかす側からは近山雅人さん。私は編集者として文字とも写真とも無関係に同行しました。

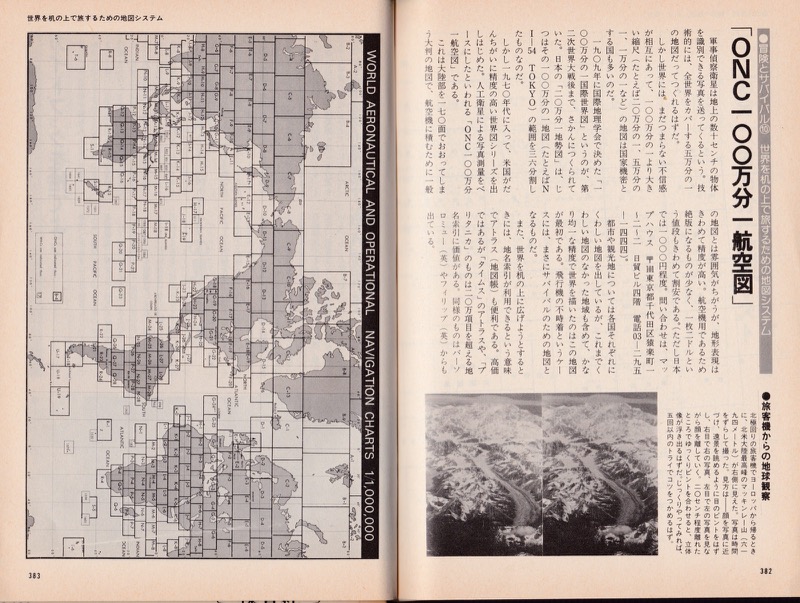

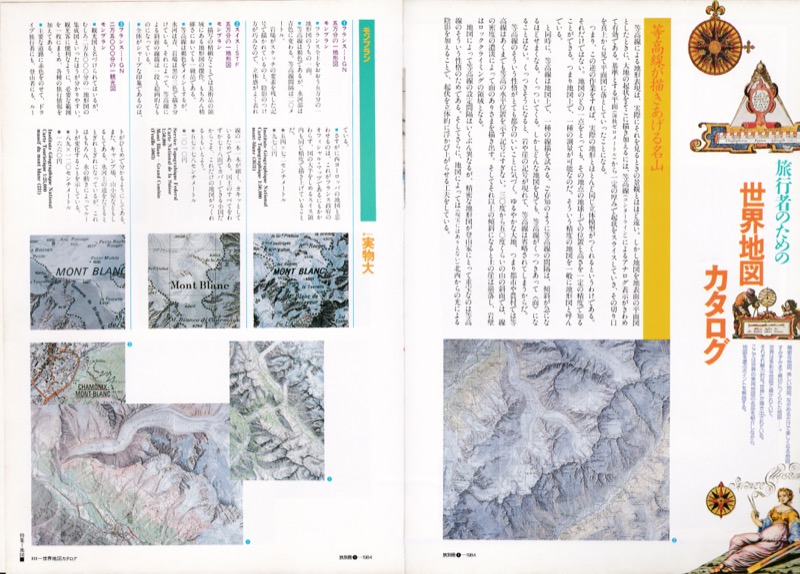

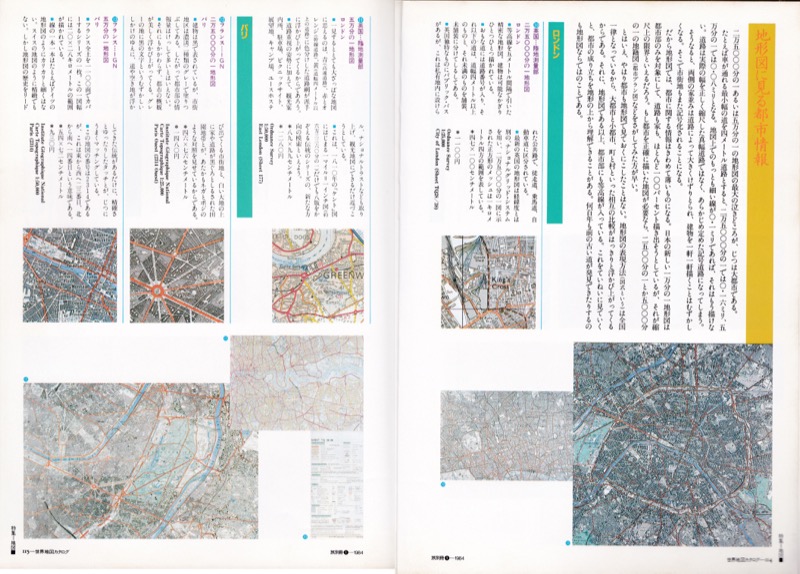

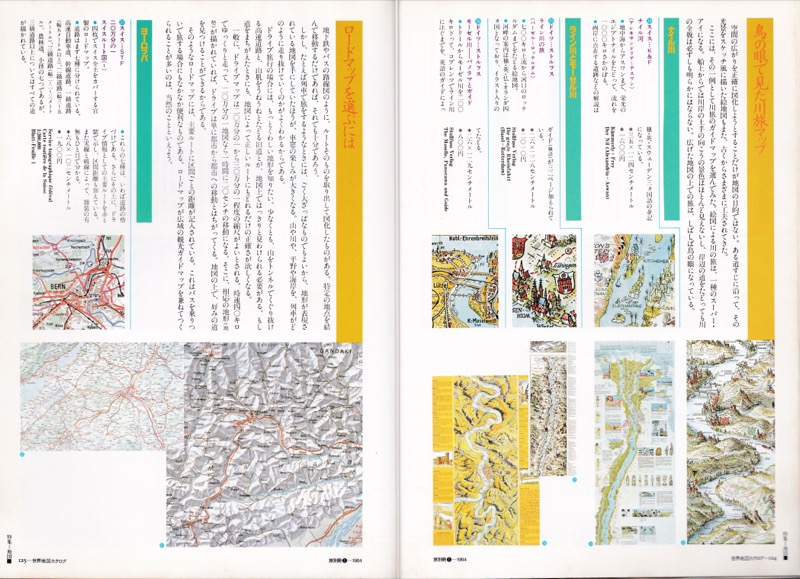

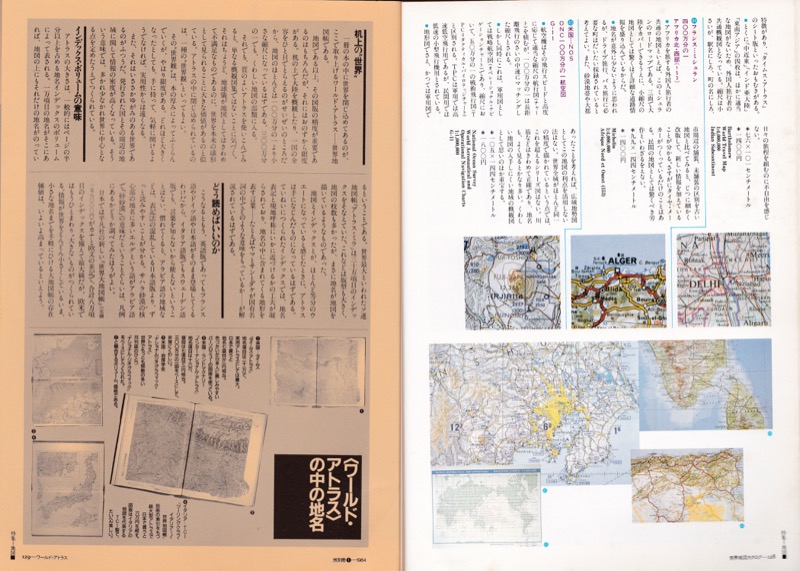

*「旅行者のための世界地図カタログ」

*すっかり忘れていましたが、私のページですね。画像として使った地図がまだ私の手元に残っています。外国の地図については「あるくみるきく」で連載させてもらったりして、早くからこの記事に対する準備を進めてきたという感じがします。無記名の記事なので私のだと確信できました。

*「行動派の地図ミニ事典」

*執筆陣は登場順に小川渉さん(探検部で私の2年下。ナイル河遠征で最長源頭点調査を担当、私がサポート。あむかす探検学校ではネパール・ヒマラヤ全域氷河調査フライトを担当)、加藤大幸さん(あむかす旅のメモシリーズで「ケニア山登山」を書いています)、小川道行さん(早大探検部で小川渉さんと同期。あむかす探検学校では航空券の手配を担当していた中井実さん=早大探検部のアシスタントなどしつつ、ドキュメンタリー監督に)、惠谷治さん(地平線会議ではみなさんご存知。韓国合宿の時、名門女子校「利花」の門前で「ベトナム戦争をどう思いますか?」というアンケート調査をして、私たち全員が1か月間警察の監視下に置かれたという事件の首謀者)、長野亮之介さん(地平線会議の「画伯」、北海道大学探検部の時代にあむかすと接触)……の5人です。

*花になると、私たち自身にはほとんど手を出せない雰囲気になりました。ギリシャ・ローマにくわしい田名部昭さん(いっしょにナイル河にでかけた同期の田辺兵昭)が「変身譜…花になった美男美女の物語」。それと「世界・花のフィールドノート ジャングルに咲く怪花・ラフレシアに魅せられて」の武蔵野良治さんは東京農大の出身で、あむかす探検学校ではリーダーとしても参加したあむかす同人。

*さすがに花にはビッグネームが並びましたね。

*鉄道では「地図」で国土地理院取材に参加したカメラ班の2人がそれぞれの役回りを演じてくれました。鉄道少年から写真の道に入った大木茂さんは「交通博物館探検記 よみがえる“鉄道少年”の夢」、近山雅人さんは「交通博物館で知るレールの歴史」。

★1984──『オペレーションローリー・公式パンフレット』(オペレーションローリー・日本委員会)

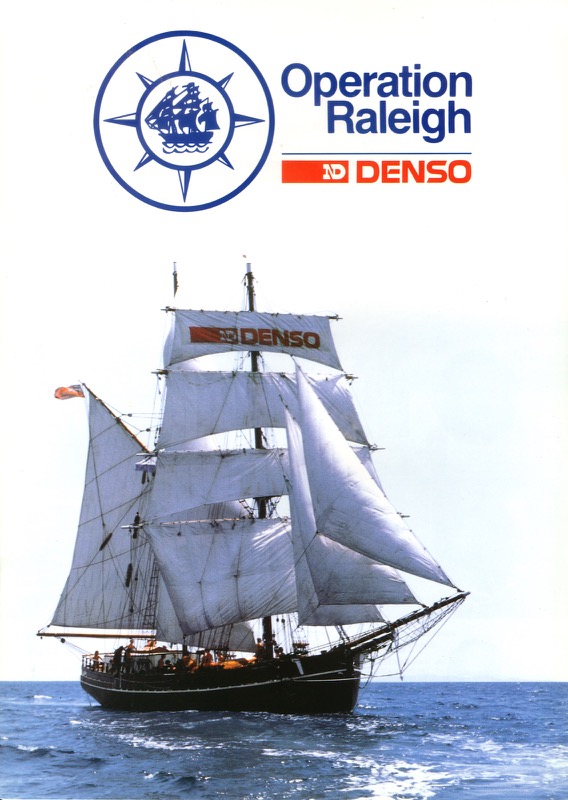

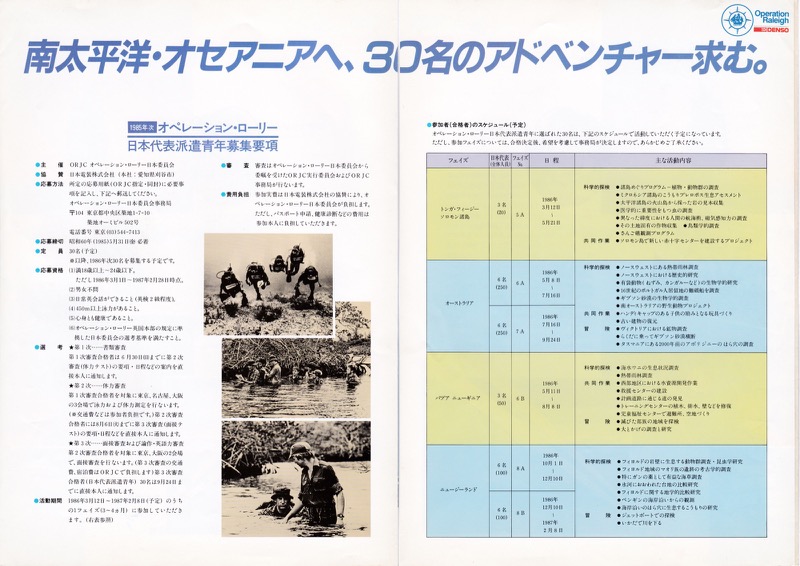

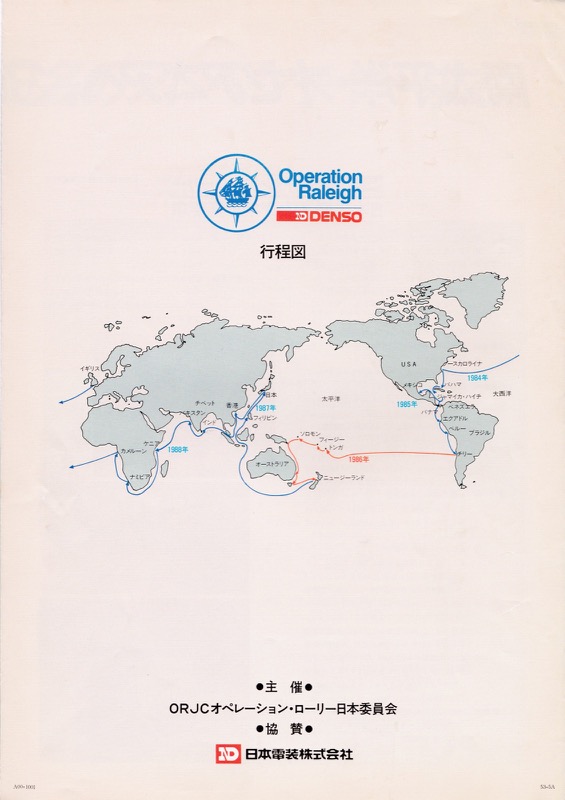

*1984年から4年間、英国のチャールズ皇太子が提唱者となった世界規模の探検学校「オペレーション・ローリー」(ウォールター・ローリー卿記念大作戦)の日本委員会実行委員として派遣隊員の選出と国内訓練を担当しました。

*17歳から24歳の男女を3カ月間、参加4,000人規模で「探検ごっこ」させるというもの。体験時間は世界全体で延べ1,000年分となるとかで、ゼブ号という帆船をシンボルとして、3か月の体験航海をつないで世界一周。

*日本からは30人ずつ3年間で90人を世界各地に送り出し、1987年には120人(日本人参加者20人)規模の日本フェイズもおこないました。

*これに参加した若者たちはその後グローバルな活動を続けていますが、比較的早く知られるようになったのは平野裕加里さん(CBCアナウンサー)、桃井和馬さん(フォトジャーナリスト、そして恵泉女学園大学特任教授。じつはあるとき、朝日新聞社の写真部で活性化のため横滑り入社を考えていたのでオペレーションローリーで知った桃井和馬さんを推薦したところ、面接で高評価、入社がほぼ決まったのでしたが、彼が卒業したテンプル大学ジャパンキャンパスアメリカ研究学科が日本では大学資格をそなえていなかったと判明、没になったという事件がありました。でもそれがよかったのかも。朝日新聞の活性化より、ペルーに誕生したフジモリ大統領の密着取材など、彼の進路が大きく広がったのでした。)、高野孝子さん(早稲田大学教授)はたちまち絶対リーダーとして君臨し、日本フェイズでは本部から派遣された近衛士官に認められて? 留学。学歴にはケンブリッジ大学とエジンバラ大学が加わっているようです。スポンサーは日本電装、仕掛人は電通。

*私がこの企画の中枢に入ったきっかけは摩訶不思議。京浜急行・上大岡駅にあるデパートは地下の食料品売場以外はほとんど人がいないのだそうで、客寄せのための夏のイベントにアウトドア体験を仕掛けられないかという話がどこからかあって、それが電通の社員との最初の出会い。……と突然本社に呼び出されて、ロンドンの電通社員が見つけたこのイベントを日本電装に提案し、やることになったというのです。まず初年度の参加者選考とその訓練をどうするか……ということから。

*派遣青年の選考は全国何か所かのスポーツジムで水泳と体力検査で絞り込み、次にキャンプ場で合宿してグループ行動しながらこちら側のリーダーが指導と観察。外国人の英会話テストもありましたね。ともかく応募資格が英検2級以上でしたから有名大学の元気のいい連中が多く、私たちは落ちこぼれのなかから「行かせたい」特例枠をさがすのに必死でした。最初の選考キャンプでのリーダー側のヒーローは賀曽利隆さんと惠谷治さん、賀曽利さんは「50年後にまた会いましょう」なんて言っていたけれどどうでしょうかね。報告会では関西大学探検部OBの西川栄明(たかあき)さんがあいさつしてくれましたが、たくさんの人にリーダーをやっていただきました。

*選ばれた20人には再度合宿を組んでサバイバルトレーニング。1987年の『初めての山歩き』のところで見ていただける写真は一期生の強化合宿のひとコマ、今は亡き坂野皓さんです。

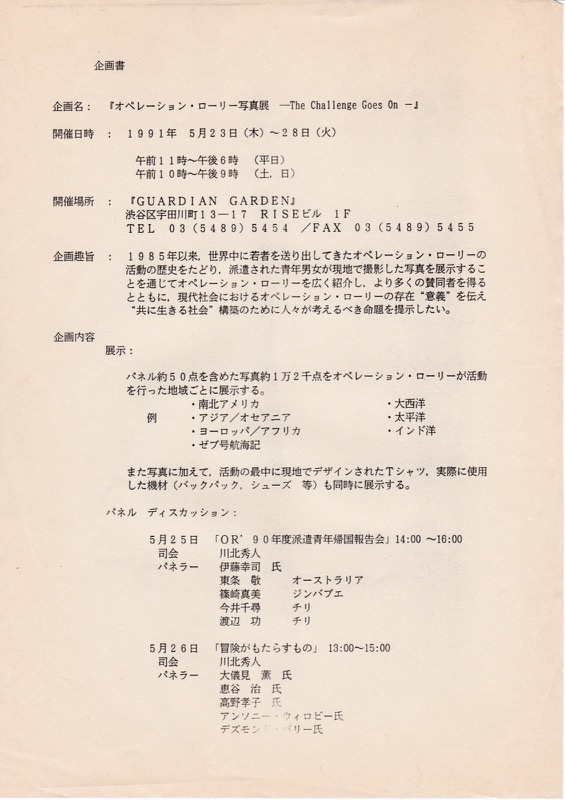

*1991.5──コピーでつくった写真のジャングル

*これはスポンサーが手を引いた後、オペレーション・ローリーのOBたちが「うんどう」として継続しようともがき始めた時期のパネルディスカッションつき写真展。人手はあるので、私が広報の仕事をしていた関係からキヤノンのカラーコピーを無料で使わせてもらうつもりだった……のですが、営業用のコピー機をあけるのが難しいので、広報からコピー料を寄付するというかたちに、ということでアルバム写真をカラーコピーで拡大展示したのです。

*じつはオペレーション・ローリーをここで紹介したいと思ったのは、まさにこの写真展を見ていただきたかったかからです。みんなが持ち寄ったアルバム用写真をコピー機で拡大、それをつなげて、天井からぶら下げ、あるいは床に敷いて写真のジャングルを作って欲しいと考えたのでした。

★1985.5-1986.2_BOXでPhoto School 講座・感性カメラ……全10回

*1982年からダイヤモンド社「ダイヤモンドBOX」でカメラ、OA機器、文具、アウトドア用品などのライターとしてかなり広範な仕事をさせていただき、それが休刊となる1992年まで続きました。。

*「ダイヤモンドBOX」は1980年の創刊で、音楽雑誌から経済誌へと転戦してきた和田昌樹さんを編集長として同世代の若い編集者が「電脳文具」を中心に据えた大胆なビジュアル誌をめざしていました。パリ大学に留学中の玉村豊男にデビュー作『パリ 旅の雑学ノート』(1977年)を書かせた若い編集者たちの中に、日本観光文化研究所の最初の研究員たちとつながる長井弘勝さんがいて、私は「ダイヤモンドBOX」に出入りするようになったのです。

*そこでは編集者はデザイナーのところへ足繁く通っていて、私も特集にからんだときなど同行させてもらうようになったのですが、編集者たちと(たぶん)同年代のデザイナー岡本一宣さんがデザイナーの立場からタイトルや見出しを決定していくと、作業は一気に進むのです。雑誌ではそのデザインの力がものすごいパワーを発揮するという例をいくつも見させていただきました。

「ダイヤモンドBOX」は岡本一宣さんが事務所を構えた(ほぼ)最初のシゴトであったと聞きました。後に大学で教えるようになる編集長の和田昌樹さんと一流デザイナーとなる岡本一宣のがっぷり四つのシゴトは見ていて楽しいものでした。

*1985年には「Photo School 講座・感性カメラ……全10回」をキヤノンのタイアップで連載。これがキヤノン販売広報部でのマスコミ向け「キヤノン通信」へとつながっていくのです。「曙の女神」EOSというカメラが登場する前夜でした。

*1985.5-1986.2_BOXで「Photo School 講座・感性カメラ」を連載(全10回)しました。(9回目は資料が不明です)

*連載の最初を自分の写真から始めたのは、私が厚顔無恥だから……ではなくて、そういう指示が誰かから与えられてのこととしか考えられません。思い出せませんが、なにしろスポンサーのいるタイアップ・ページですからね。

*このシリーズで私が一番うれしかったのは第5回めの海野和男さん。子どものころ、チョウを追いかけたその思い出が、超広角レンズで接写することで再現されたとのこと。肉眼で見る印象がそのまま写るという方法論が、初めて明快にプロのシゴトに生かされている例でした。

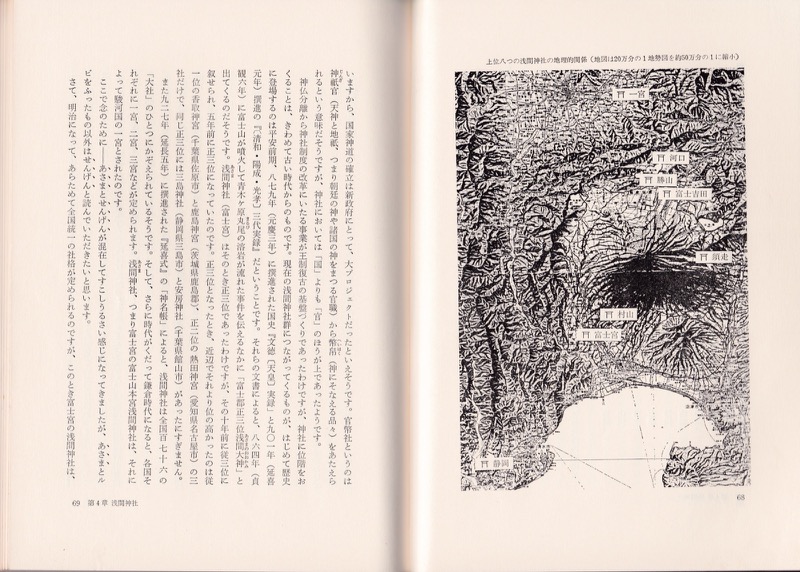

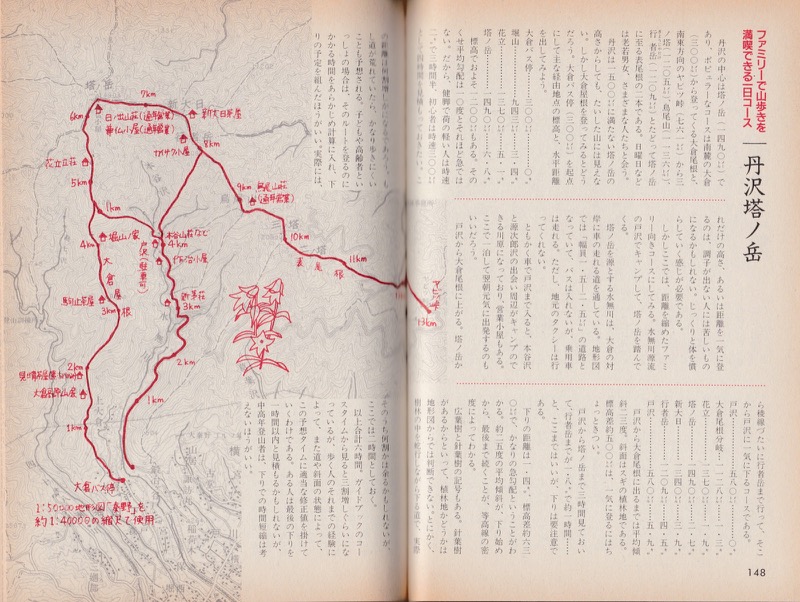

★1985-0701────「富士山・全案内」朝日新聞社編

*当時流行っていた「ムック」企画のひとつ。「山麓一周126.5キロを歩く」という巻頭ガイドを担当。もちろんじっさいにはたいして「歩きません」でしたけれど。

*この取材で富士山の吉田口登山道が県道であり、1/2,500の図面があると知り、朝日新聞社の刊行物の取材だということで簡単に入手できました。

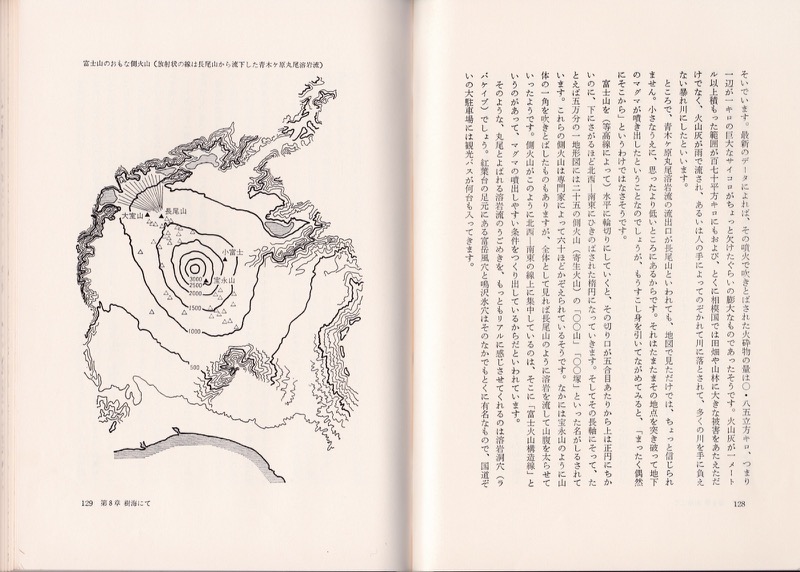

*さらに「鳥瞰図」を作成しました。

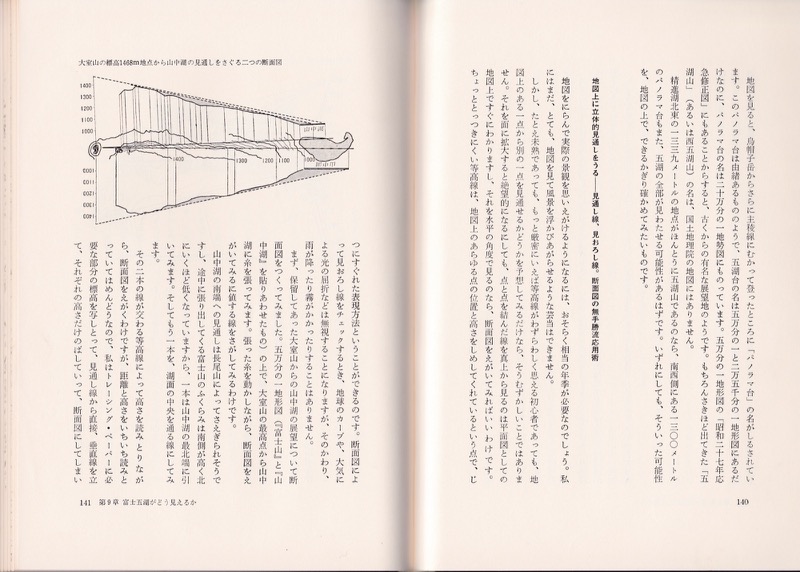

*1/25,000地形図の上にトレーシングペーパーを置いて、等高線を高いところからまず1本トレース。次にトレーシングペーパーを一定距離上にずらして次の等高線をトレース……というのを繰り返すとこういう「鳥瞰図」が出来上がります。

*これは1/25,000地形図を4枚つなぎ合わせて富士山の五合目以上を見られるようにしました。

*登山道は北(地図上方)から上がってくる吉田口登山道(山梨県富士吉田市)、東から上がってくる道の上のものは須走口登山道(静岡県小山町)、東からの下側は御殿場口登山道(静岡県御殿場町)、ほぼ真南から上がってくるのは富士宮口登山道(静岡県富士市)です。

*いずれも五合目(新五合目)から山頂まで、標高50mごとの計曲線(太い等高線)のところに直径4mm(実際の100m)の赤い円を描いています。さらに登山口から距離(水平距離)で500mごとに青い◇を入れています。(地図上での距離の図り方やその効果については過去の自著や、ホームページの「山旅=がんばらない山歩き」にありますのでここでは省略します)

*上の地図から吉田口登山道の部分だけを切り取りました。

*上の地図(吉田口登山道)を180度ひっくり返してスバルライン終点の「富士山五合目」バス停から山頂の久須志神社(富士山本宮浅間大社の末社)までを「見上げる」かたちにしました。

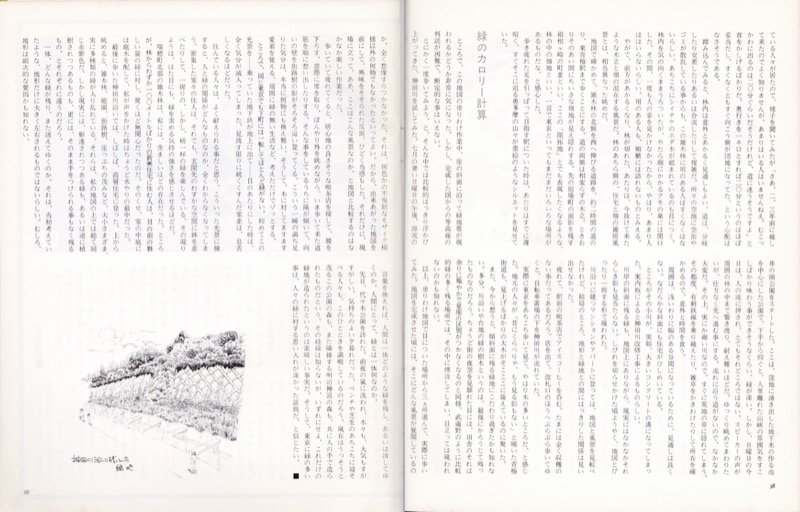

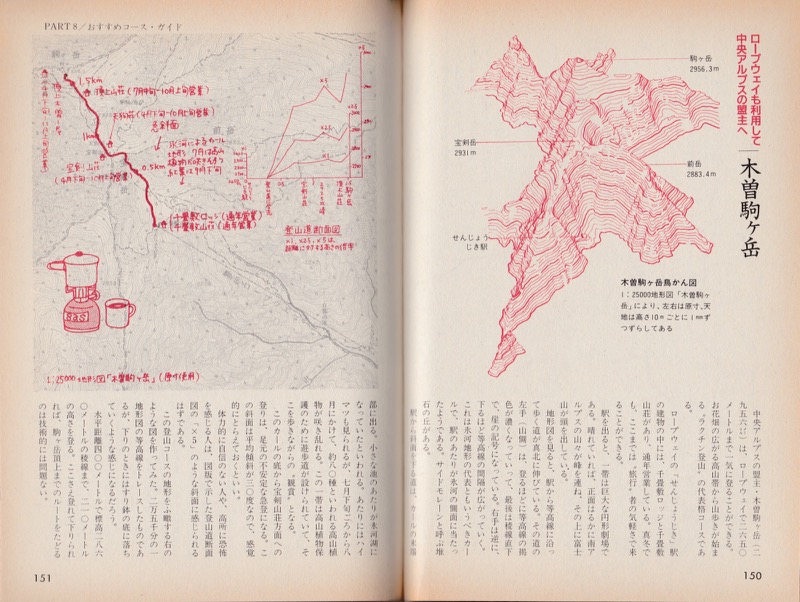

*これが「富士山・全案内」(1985年・朝日新聞社)の取材中に手に入れた「県道富士上吉田線(富士山五合目〜頂上)平面図」の青焼き図面のほぼ全体。1980年測図で等高線間隔2m、縮尺2,500分の1、都留土木事務所、とありました。図面はほとんど見えない状態でしたが、セブンイレブンでゼロックスコピーすると空気に触れていた上部以外は驚くほど鮮明に蘇りました。

*これは「県道富士上吉田線平面図」の頂上(久須志神社)から「八合目」までの部分。緑色の線は登山道で、私が今回書き入れたもの。そのところどころに出てくる○印も私ですが、担当技術者が鉛筆で、引出線の先に山頂から100mごとの数値を書き込んでくれていました。

*これは「県道富士上吉田線平面図」の八合目〜七合目。

*これは「県道富士上吉田線平面図」の七合目〜六合目。この「六合目」は「41」、すなわち4.1kmとなりますが、道はそこから右手への巻道となって、新五合目(スバルライン終点)の広場までゆっくりと1.3km下がっていきます。

★1985.12──『歩く本』(日本実業出版社)

*この本は、日本実業出版社のベテラン編集者の森田 幸和さんが、私に書かせようとして提案してくれた「歩く本」。すなわち、著者に新しい領域を広げさせるという仕掛けにのりました。イラストは若き日の長野亮之介画伯。

*タイトルのおかげか図書館に入ったものがかなりあり、文献データベースなどでも見つかりやすかったため、マスコミからの問い合わせが多かったのです。1991年からテレビ朝日の深夜番組でアウトドアのミニ番組をつくるきっかけもこの本でした。

*でもあまり売れずに、森田さんがしきりにあやまってくださいました。でも、不特定多数の読者を獲得するには、こういうチャンスをきちんと生かさないといけないのです。

*ここでは35年前の長野亮之介さんの、ページ・サイズのイラストを全部お見せします。

★1986〜87──『ふるさと日本列島』(全8巻・毎日新聞社)

★1990〜91──『街道紀行』(全6巻・毎日新聞社)

★1993〜95──『シリーズ日本の大自然』(全28巻・毎日新聞社)

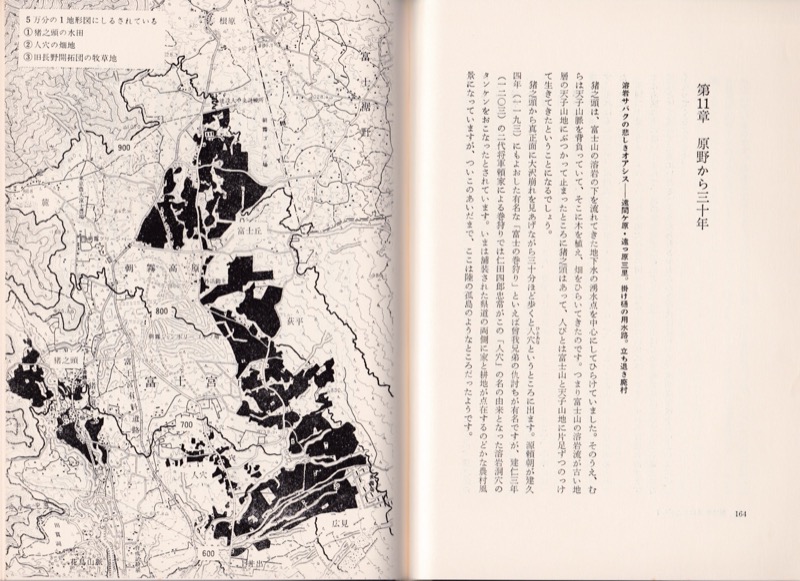

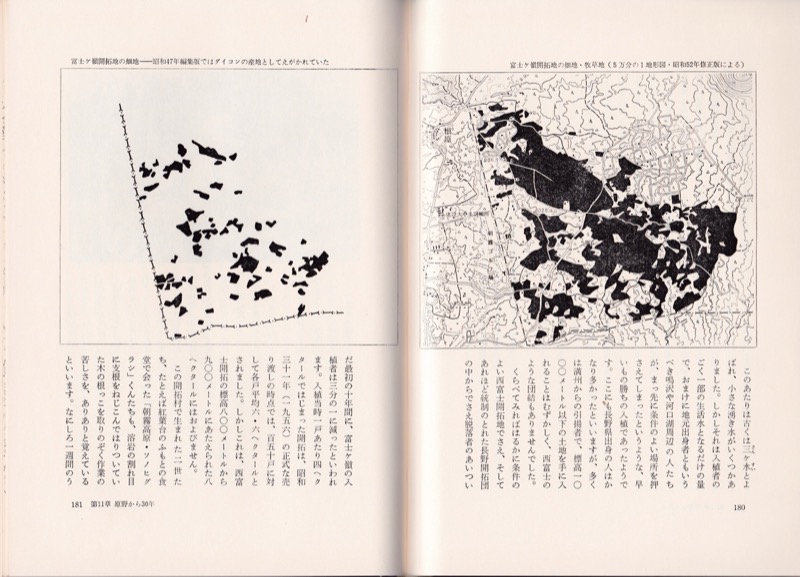

*戦後の出版ブーム、高度経済成長によるインテリアとしての書棚の充実のために「豪華美術本」ブームが起こりました。出版社と各地方の老舗書店がタッグを組んで大きなビジネスを展開していたのですが、それが急激に衰退。主要出版元となっていた毎日新聞出版局の美術出版部もB4版の豪華本からA4版の廉価本シリーズに進出、地方図書館の月々の購入予算枠に合わせて隔月発行にして「セミ・ゴージャス」ながら現場判断で購入できるもの、という秘策を練ったのです。

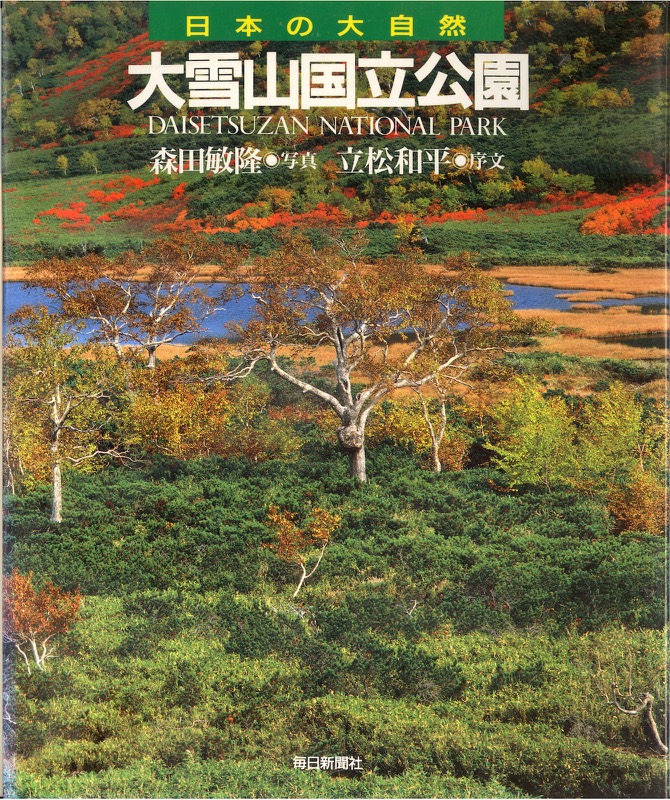

*フォトエージェント業界のスーパースターと呼ばれていた写真家・森田敏隆さんが豪華美術本デザイナーの熊谷博人さんに「国立公園なら全部の写真を持っている」と語ったことからプロジェクトが始動したと聞きました。1986年に全4巻で「日本国立公園」を刊行すると、それが大ヒットしたのだそうです。

*その追っかけ企画で考えたのは「国定公園」シリーズ。森田さんの写真に加え、フォトエージェントの集め写真で構成したのが、1986年から87年にかけての自然景観写真シリーズ「ふるさと日本列島」(全8巻)でした。

*デザイナーの熊谷博人さんは三村淳さんの兄貴分というつながりから、編集に野地耕治さんと私が加わり、私は東京の主要フォト・エージェンシーで膨大な写真を直接選ぶ力仕事を担当しました。

*続いて1990年から91年にかけての人文景観写真シリーズ「街道紀行」(全6巻)でも写真編集を担当。日本最大といわれた世界文化フォトではフィルム運搬のアシスタントをつけてもらって8時間労働で候補写真をすべて見るという肉体労働をやりました。アホな編集者でしたが。

*ふたたび森田敏隆さんの国立公園というかたちになって、全28か所の国立公園を1冊ずつという大型企画に。

*写真は森田さんのところからくるものから選べばいいので、私は巻末の「国立公園物語」を担当。全28カ所の国立公園を、2泊3日で約1,000km走り回るというカミカゼ的取材を敢行しました。

*帰ると、都立中央図書館で書籍さがしをして1万円分のコピー(1枚30円)をとり、大胆な引用過多レポートとしてまとめました。その原稿段階のものはこのホームページ(itonoaki.com)の隅っこにありますので、読んでいただくことができます。

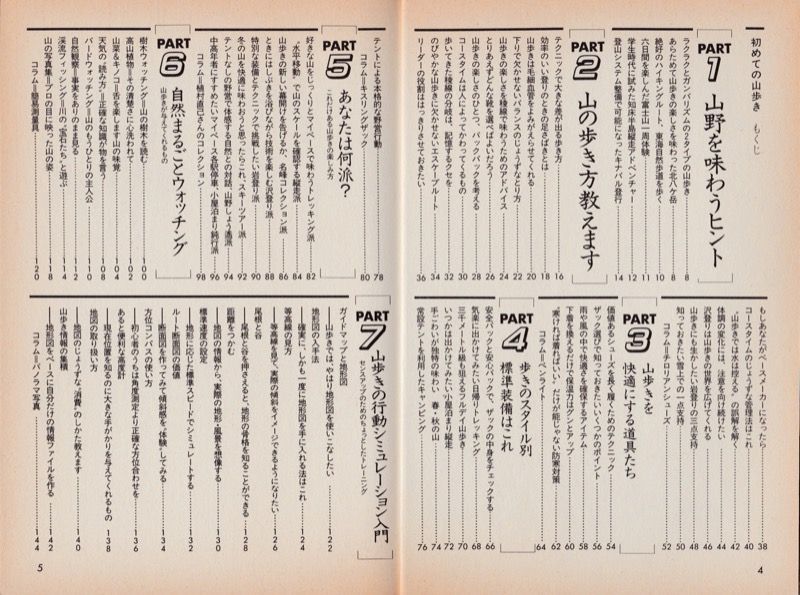

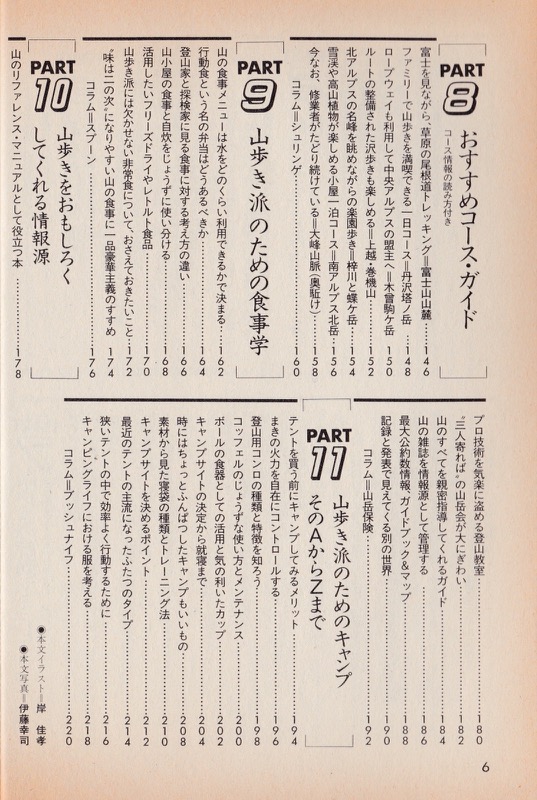

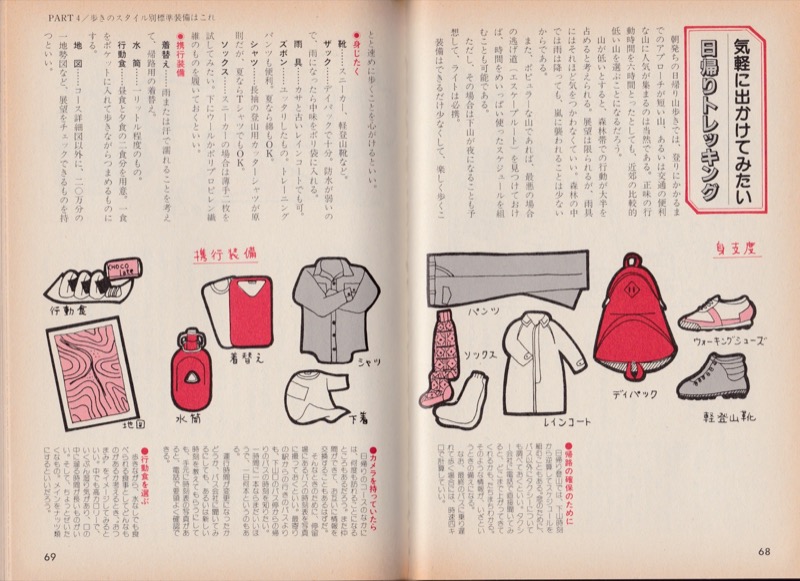

★1987.5──『初めての山歩き』(主婦と生活社)

*1987年5月には『初めての山歩き』が出ました。『アウトドア事典』が悪くなかったので、そのラインナップ上に登場、となったのでしょう。

*この『初めての山歩き』は書店での棚ぞろえにも恵まれてロングセラーとなり、1999年に改訂するのですが「20刷」などとなっていてふつうなら私は結構なお金持ちになっていたかもしれないのです。でも主婦と生活社の増し刷りはユニークで、「1刷=500部」とか。20刷りでも1万部じゃあないですか。

*……でも、そのおかげがなかったわけではありません。1998年に講談社から出た『がんばらない山歩き』の出版企画段階での評価のひとつに、その「20刷」があったと聞きました。

*出版では「ベストセラー」と「ロングセラー」がありますが、著者にとってはベストセラーがほしい、でも出版社にとってはロングセラーが財産になるのです。もちろん講談社の担当の方だって、『初めての山歩き』がベストセラーになったと騙されたわけでなく、ロングセラーの資質があるかもしれないと判断されたのだと思います(そう考えないとちょっとさみしい偶然がいくつも重なっていたので、それについては『がんばらない山歩き』のところで書きたいと思っています)。その結果、最低限増し刷り(2刷)までは実現して編集者としての義務を果たそうと考えたようなのです。価格決定時に「増し刷りしやすくするために高め目の値段にしました」と教えてくれました(増し刷りにも大量在庫という大きな危険要素が潜んでいるのですけれどね)ベストセラーを狙うなら当然安めの価格にするところです。

*小さな版元には「ベストセラー倒産」というのがあるそうですが、書き手にとっても「ベストセラーを狙う」というのは、巨大な「不特定多数」を視野に入れているということです。私は自分にその資質がない、という以前に「マスを狙う」というシゴトがどうも自分には向かないと感じはじめていました。

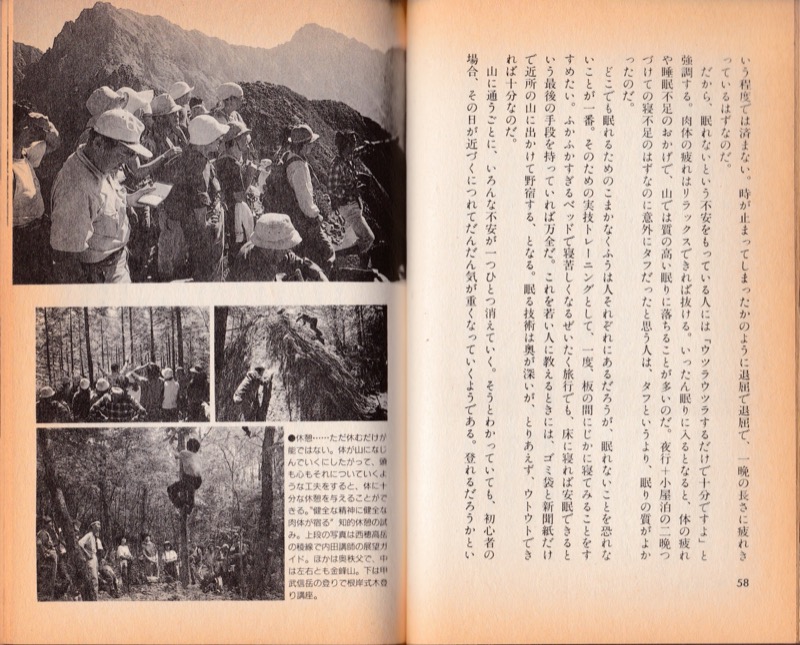

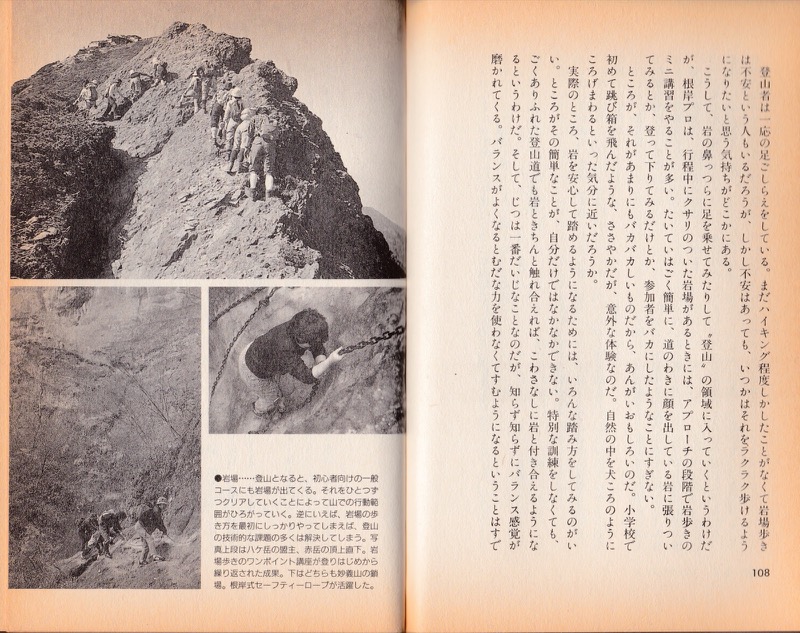

*……話が1998年に飛んでしまいましたけれど。この本では、1983年から始まって「中高年登山ブーム」の波頭のひとつとなった朝日カルチャーセンター横浜の登山講座の経験をまとめました。年に4回、5人の講師の机上講座(私は地図担当。『地図を歩く手帳』の筆者として)があり、それに実技講座がついていて、受講者は実技に繰り返し参加できるという泊りがけの山歩きがありました。当時は朝寝て昼に起きるというフリーライターでしたから、青白い顔をしていたらしく、受講生のなかには健康を心配してくれる人もいたほどです。私は参加者とほとんど同じ立場で参加していましたから、実技担当の一流の登山家のみなさんの、初心者に対する指導をけっこう、たっぷり、見せていただくことができました。その経験がこの本では活きているのだと思います。今読むと恥ずかしくなるかもしれませんが、30年前の登山入門書はこんなふうだったという雰囲気は見ていただけるかと思います。

*これは「オペレーション・ローリー」の第一期生の強化合宿。三宅島です。このグループのリーダーは探検部の後輩で、ユーコン河でドキュメンタリー監督への一歩を踏み出した坂野皓さん。

*これは岩登りの名手・根岸知(さとし)さんが朝日カルチャーセンターの実技でよく見せた、岩場の「ちょこっと体験」。心と体の、けっこう効率的な休憩にもなるんですね。

★1999.5──新版『初めての山歩き』(主婦と生活社)

★『キヤノン通信大全』(全2巻・キヤノン販売広報部・1995.12)

*日本のカメラ不況を救ったのは1985年にミノルタが発売した世界初のオートフォーカス一眼レフ「α7000」でしたが、それを追うキヤノンが新開発の電子マウントによってレンズとカメラが完全一体となるEOSシリーズを発売したのは1987年3月(EOS650)でした。

*私が「ダイヤモンドBOX」誌上でキヤノンとのタイアップ記事「Photo School 講座・感性カメラ」を連載していたのは1985.5〜1986.2でした。

*そのころキヤノン販売広報部ではEOSの情報をマスコミに流すためにマスコミ各社に対して「EOS通信」の発行を始めようとしていました。それをキヤノンが開発した印刷機能を備えたプロ用ワープロで配布したい、と考えたようで、私に話が回ってきました。しかしその印刷業務用ワープロに関しては、講習会に参加した結果、町の印刷所でできる仕事を100%実現できるだけ、というものとわかりました。

*そこで私はもうひとつの選択肢であったマッキントシュパソコンと発売直後の印刷用DTPソフト「QuarkXPress 」(クォーク・エクスプレス)に加えてキヤノンが世界で最初に開発したレーザー・プリンターをApple社が組み込んだレーザーライターを選択、200万円もするそのセットを無償供与されたのです(コンビを組んだ丸山純さんは立場上縛られるのはいやと、自腹購入しました)。私が50年前に夢見た「DTP」(デスクトップ・パブリッシング)システムが、アップル社の極東地区販売権を持ち、ゼロワンショップでアップル旋風を巻き起こし始めたキヤノン販売の最前線に立ったのです。

*余分なことを書きますが、一般にキヤノンと呼ばれるキヤノン株式会社の下にはキヤノンUSA、キヤノンEurope、そしてキヤノン販売という営業拠点があって、キヤノン販売は「キヤノンJapan」という役割で営業担当部門が本来やるべき仕事を本社から移譲させようと考え始めていたのです。

*問題は広報でした。宣伝費はテレビだけで年間100億円という予算規模で、キヤノン販売にありました。一般常識としては広報活動には宣伝費の数パーセントが必要というのに、新聞・雑誌に対する広報部は本社がにぎっていて、販社には基盤がないのです。おまけに数億円という広報費を使おうとしても広報部員が少なくて動けないということから、外部スタッフを中心にして、キヤノンブランドのシンボルとなるEOSの発売を機に、日本の新聞・雑誌に対して担当記者個人をターゲットに情報を流して組織化しようと考えたのです。

*ともかく、いろいろな雑誌から、寄稿しているフリーランス・ライターたちが広報部長・藤森元之さんに一本釣りされて集まってきました。鈴木一誌さんをアートディレクターとし、広範な制作部分を丸山純さんに担当してもらって「キヤノン通信」がスタートしたのです。

*「キヤノン通信」は1988年から毎年8〜10冊を制作し、2001.10までに111号を発行。以後インターネット版に移行しました。そして1995年12月には100号記念として『キヤノン通信大全』(外伝+写本)をA4版・背幅72mmという非常識ともいうべき豪華本として製作したのです。

*アートディレクターの鈴木一誌さんの仕事ぶりには相性という要素もあるので、丸山純さんはかなり苦労した部分もあったようです。……が、スティーブ・ジョブスとキヤノンの関係はまだこの時期も続いていて、ジョブスが最終的に実現させたデスクトップ・パブリッシングを私たちは広報ツールとして本格的に使っていたのです。

★1989年──NHKスペシャルの「北極圏ーNHK大型ドキュメンタリー」全6巻

*当初は冷凍マンモスを中心にした科学班の取材プランだったようですが、それがペレストロイカと呼ばれる政治改革に巻き込まれたことによって、激変するソ連でこれまで西側の取材班がまったく入れなかった地域にどんどん入れることを知ったというのです。そこで公共放送としては良きライバルである英国のBBCを強烈に意識した国際報道番組が作れるとして「NHKスペシャル」として組み立て直したと聞きました。

*その編集になぜ関わることになったのかというと、デザイナーの鈴木一誌さんに話があったのです。それは難しい仕事でした。なぜなら、これまでは(最初の「シルクロード」からずっと)出版は放送が終わってからとりかかっていたのですが、今回は出版社としての日本放送出版協会(NHK出版)にも取材費用の分担がもちかけられたそうなのです。そこで出版側としては「同時出版」という格付けのためにすべての取材チームにスチルカメラマンを2人づつ送り込み、全12回の放送に対して、2回分を1冊とする6巻構成で、ひとつは放送終了後、もうひとつは放送と「同時」の刊行にするということに。

*ということは「同時出版」になる分については担当ディレクターの手が離れるのを待って原稿をとり、オンエアまでに出版するという離れ業になるのです。

*そこで私の役割ですが、戻ってきたカメラマンの写真はすぐに現像され、スライド用マウントにはめられて、バインダーできちんと順番が管理され「シルクロード」以下の全「NHKスペシャル」の写真保管庫にきちんと整理されているうえに、カメラマンの直筆で、撮影地名(だけ)がその切れ目に確実に示されていました。

*ところが放送の内容は、まだディレクターの頭の中、内容がどうなるのかわからないのです。でもカメラマンの立場に立てば、番組で使われそうなシーンの写真は最大の努力で捉えようとしています。あるいは途中で引き上げた場合も、そのプッツン感で想像できます。加えてこちらのカメラマンは2人ですからふたりのフットワークの重なり具合、役割分担、ふてくされ方などでも見えてくるものがあります。たとえば人物を追っているのに、その一番重要な場面だけがきれいに「ない」という場合は要注意です。邪魔なスチルカメラマンがシャッター音を響かせるのを嫌う撮影班が排除した可能性があるからです。ふてくされた感じの写真がくっついていれば、ピークがないといっても重要度は大きいかもしれません。

*そういう空想ゲームをしながら、写真をどんどん選んでいって、鈴木さんに渡すと、文章とうまく絡み合う写真と、文章との関係は薄くても見せるべき写真とを見分けながら最終レイアウトを進めていくのです。

*でもそのあとで私の仕事がもうひとつ。写真脇に用意されたキャプションスペースに、なにか適切な文章を入れなければならないのです。

*編集部員のMさんと一晩かけて一気呵成に書いていく……というとかっこいいのですが、ふつうなら本文中に記述のある写真がほとんどでしょうが、まったく関係のない写真が入っている危険もあるわけです。

*ずいぶん乱暴な話で冷や汗モノではあるのですが、そういうところで発揮されるデザイナーの推理力とか文脈の作り方とか、単純なレイアウトとはまったく違う次元の構成力が求められているのです。

*この一巻目に収録されたのは「大氷海を切り裂け──ソ連原子力砕氷船同乗」と「米ソ国境地帯──シベリア最東端からの報告」の2本。

★1989.4──『朝日ハンディガイド・ふれあいの「首都圏自然歩道」』(朝日新聞社)

*平成元年、1989年3月に整備完了となった環境庁「首都圏自然歩道=関東ふれあいの道」(全1,667km)の実地踏破ガイドを企画したのは朝日新聞出版局の大峡弘通さん。

*1都6県のうち埼玉・群馬・栃木・茨城の4県を担当したので、もとより自分で歩く余裕はなく、数人の仲間に踏破メンバーになってもらい、ワゴン車にテントを積み、宅配便のように各登山口に送っては、回収するという毎日でした。私はドライバーのほか、設営・調理(?)、データ収集ということで約10日の取材合宿を終えたのです。

*整備完了と同時に出版ということでまだ工事中のルートもありましたが、ミニユンボなど機械力で林道工事と同様の方法で造った道は、ひと夏過ぎると雑草が生い茂って埋没してしまうという例を多く見ました。登山道は人の足で踏まれないと、野草には絶好の新世界になるのです。

*取材チームの金田寿正さん、唐澤俊介さん、清水浩介さん、菅原剛志さん、田中黄実雄さん、外山正明さん、奈良岡成是さん、山口貴史さん、吉見頼久さん……のどなたが地平線会議のメンバーでしたっけ?

★1990.7──『トレーニング不要! おじさんの登山術』(朝日新聞社)

*1983年10月から、朝日カルチャーセンター横浜の「山登りの手帳・40歳からの登山入門教室」の地図担当講師となりました。5人の講師の講座の後で実技があるという大型講座。1980年の「地図をあるく手帳」を担当スタッフの寺田紀子さんが見て声掛けしてくれたのです。

*1995年まで40回の卒業生たちが山の会をつくり、実技担当講師には長谷川恒夫、大宮求、根岸知、大蔵喜福、中山茂樹さんら、一流の登山家を招き、根岸さんが長くつとめてくれました。

*1990年に朝日新聞社から出た『トレーニング不要! おじさんの登山術』はこの講座でうまれた、というかたちをとっていますが、講座のマンネリ化(長期低落傾向も)を感じて、講師たちのなかで、そろそろ終止符を打とうかということになったのです。

*朝日新聞社出版局では「首都圏自然歩道=関東ふれあいの道」の大峡弘通さんが新しいガイドブックの企画を提案してくれたのですが、この本を作らせていただきました。タイトルに問題がありましたかね。

*イラストは長野亮之助さん、デザインは熊谷博人さん、編集は中村鐵太郎さん(中村真佐夫さんですが、いまや詩人で文芸評論家の“本名”です)

*この本の内容チェックをしていただいたのが長塚信吉さんで、長塚さんが朝日カルチャーセンター千葉に出向になると「登山講座がまだ千葉県にはない」ということで、1996年から2011年まで388回実施することになりました。

*ここでは長野亮之介さんのイラストと私の写真を見ていただきます。

★「ネイチャーパイロット」(VOL.1 集英社・1993.12)

★「ネイチャーパイロット」(VOL.2 集英社・1994.4)

★「ネイチャーパイロット」(VOL.3 集英社・1994.11)

*1993-94年には集英社の隔週刊コミック誌「スーパージャンプ」でアウトドア企画「ネイチャーパイロット」を連載。漫画家・天沼俊さんと担当編集者の茂木行雄さん(かなり太め)と3人でさまざまな思いつき企画を29回にわたって実験しました。これが順次単行本になって3巻に。デジタル版も出ています。

*テーマは、夜景ドライブ、MTB、登山、たき火、コンビニ野外パーティ、磯遊び、ビーチコウミング、浜辺の料理、ボディラフティング、富士山大沢下り、パラグライダー、七輪バーベQ、マツタケ狩り、カナディアンカヌー、ロープワーク、薫製作り、「冬桜」お花見忘年会、ウインターオートキャンプ、お手製露天風呂、雪遊び、XCスキー、ワカサギの氷穴釣り、「春」を感じるアウトドア、お手軽キャンプ、野外炊飯、ボルタリング、古式泳法、男海女、乗馬。

★じつはこのコミック企画には元があります。1991年から翌年にかけて、テレビ朝日の深夜番組「プレステージ」中の超ミニ情報番組で10回(10カ月)つづけたアウトドアシリーズでした。当時アシスタント・ディレクターだった栗田郁也さん入魂のデビュー作です。

*一部で有名になった「ゴミ袋キャンプ」が第1回、以下新幹線+バス+タクシー+ヒッチハイク+宅配便利用の「MTBツーリング」、川の流れに身をゆだねる「ボディラフティング」、トランクひとつで2人の夜を実現する輸入乗用車の「豪華オートキャンプ術」、30分以上歩かないと入れない湯の宿を東北自動車道沿いにたずねる「徒歩温泉郷」、ポンコツ車でクラッシュ続出の激しいバトルを繰り広げる安価かつ安全な「軽自動車6時間耐久オフロードレース」、真冬に沖縄の島一周遊泳に挑戦した「海のピクニック」、雪の山中で「ゴミ袋キャンプ・冬版」、スキー場でスキーをはかずに新雪を遊び尽くす「雪上遊戯」、山小屋を楽しむ入門編「冬の北八ヶ岳縦走」でした。

*通常、出演は私とゲストの女性タレントさん。必要なら大学の放送研究会の女子大生をバイトで呼びます。スタッフは栗田ディレクターと日雇いのカメラクルー(ワンボクカー+放送用カメラ+ムービー用三脚+カメラマン+音声さん+ドライバー兼アシスタント)で、日帰りで月〜金の5本を1回5分程度で展開するという枠組みでした。

*問題は、各曜日に、MC(メインキャスター)ひとりにそれを見せてひとつコメントをもらうという形になるので、5回連載の1回だけを見せられたキャスターのやる気のないこと。そのまんま東(東国原英夫)などは前後のわからないミニレポートを見せられて素っ気なさを前面に出していましたが、曜日によっては好意的なコメントをだしてくれるキャスターもいて「伊藤さんの言いたいことは……」などと補足してくれることもありました。仕掛けはムチャでしたが、AD(アシスタント・ディレクター)にとっては実力を試される檜舞台だったと思います。

*もうひとつ、私がこのとき発見したのは、ディレクターが200字詰め原稿用紙の中央にメモ書きした短いセリフが、どうやっても覚えられないということ。文意はわかるのですが、一字一句というのは私の記憶装置では絶望的だということがわかりました。

*もうひとつは私の役回りはつねに「変なおじさん」で、それが妙にハマっていたということです。じつはこのシリーズをまとめたビデオを持っていて、カルチャーセンターの講義で流した時期もありました。

*つまり、このテレビ取材と同様の方法で、漫画家・天沼俊さんと編集者・茂木行雄さんとの3人でロケしたのが「ネイチャー・パイロット」だったのです。

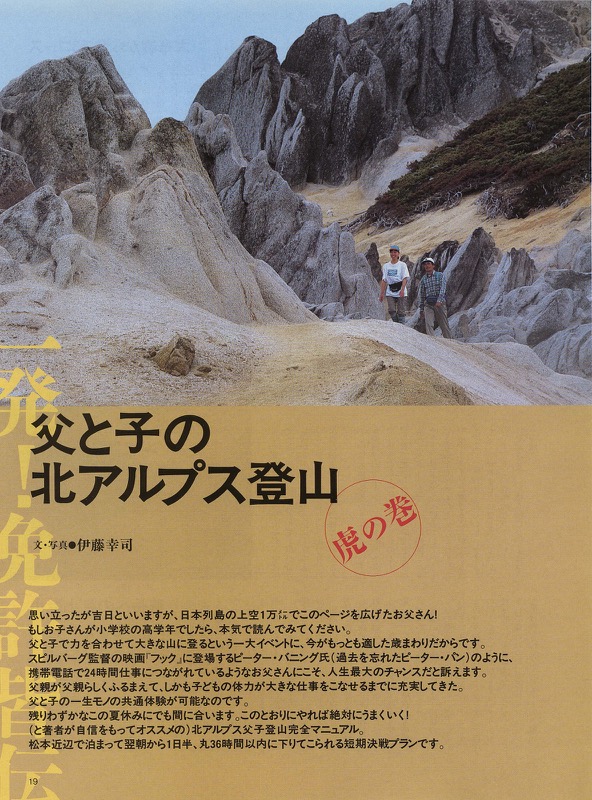

★1994年──ARCAS−8月号_特集 信州・松本界隈

*「ARCAS」がどういう意味だったか忘れましたが、日本エアシステムの機内誌で「もう一つの旅が見えてくる雑誌」だそうです。その編集をやっていたのが岡村隆さんの古い仲間・石川孝さんで、これは日本エアシステムが松本空港に路線を開いた記念号の「特集 信州・松本界隈」でした。8月号で提案できることというので、まったく山知らずの父親と小学校高学年の子どもとの、二人三脚、一発勝負の燕岳登山をシミュレーションしました。だから「一発! 免許皆伝 父と子の北アルプス登山……虎の巻」なんです。

*起こしのページのキャッチは次のように勇ましい……ものでしたね。

【思い立ったが吉日といいますが、日本列島の上空数千mでこのページを広げたお父さん! もしお子さんが小学校の高学年でしたら、本気で読んでみてください。父と子で力を合わせて大きな山に登るという一大イベントに、今がもっとも適した歳まわりだからです。

スピルバーグ監督の映画『フック』に登場するピーター・バニング氏(過去を忘れたピーター・パン)のように、携帯電話で24時間仕事につながれているようなお父さんにこそ、人生最大のチャンスだと訴えます。父親が父親らしくふるまえて、しかも子どもの体力が大きな仕事をこなせるまでに充実してきた。父と子の一生モノの共通体験が可能なのです。

残りわずかなこの夏休みにでも間に合います。このとおりにやれば絶対にうまくいく!(と著者が自信をもってオススメの)北アルプス父子登山完全マニュアル。松本近辺で泊まって翌朝から1日半、丸36時間以内に下りてこられる短期決戦プランです。】

*これに騙された人がいるかいないか、幸い苦情もなかったようなので一安心ではありましたが、その後燕岳に登って親子連れを見たりすると「私の扇動に乗った人たちかも?」などと思ったものでした。

*この「ARCAS」での取材では1992年の10月号で「JASの凛々しい新顔 サーブ機試乗」のライターをやらせてもらいました。鹿児島〜松山〜宮崎〜長崎〜宮崎〜松山〜鹿児島と飛んで運行路線の資格申請に離着陸3回以上の試験飛行が必要だという、それに同乗しての、機内行動自由自在の取材でした。写真は航空写真の専門家・永井幸雄さん。長崎空港へ着陸寸前のコックピット風景なども撮っています。私には物珍しい体験でしたが、テスト飛行の体験も人によっては羨ましい限りでしょうし、スウェーデン製のSAAB340Bだって魅力的だったと思います。こういうシゴトもいいなあ、と思ったりしました。

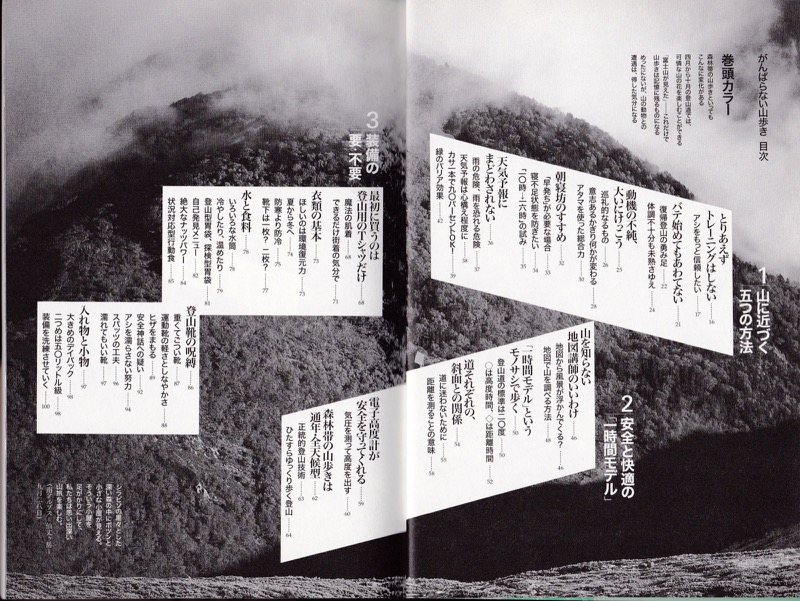

★1997.7────『自然と遊ぶ・中高年の山歩きガイド』(成美堂出版)

*1997.7に成美堂出版から出た『自然と遊ぶ・中高年の山歩きガイド』は、編集プロダクションが間に入ってつくられたので、見開きごとに魅力的な見出しが立って、イラストもふんだんに用意された。割り切りのいい手慣れた構成になっています。

*材料は、1994.10〜1995.9の12か月間の東急セミナーBEの講義資料が中心となっていて、初めて「登山靴より運動靴」という宣言をし、ダブルストックをすすめています。登山道の「1時間モデル」を4つ積み上げれば北アルプスにも登れるという大風呂敷もここから。つまり「糸の会設立」の原因となった登山講座の1年間の試みを材料にしてもらったのです。

*東急セミナーBEでの登山講座は「初めての山歩き──運動靴できちんと歩くことから」として、1回の登山実技に対して前後2回の教室での講義をつけたもの。依頼を受けたとき、カルチャーセンターでは3か月単位でものを考えるということを知らなかった(朝日カルチャーセンター横浜では3か月に1回、5人の講師の教室とそれに対する実技という公開講座のかたちだった)ので、月ごとの単発企画を3セット繰り返すものと早トチリして、それぞれの回に対してオリエンテーションと反省会で実技をはさんだのでした。

*ところが参加者は3か月で9回の講座料(29,160円)を払うということがわかり、あわてて6回の集中講座と3回の実技登山としてカリキュラムを組み直したのです。

*それだけならよかったのですが、その3か月セットが1年間続くということになり、かつ第一期の参加者30人の3分の1が4セットを連続受講するという予想外の展開に。つまりその人たちには12回の実技登山に24回の教室という驚くほどヘビーな企画になってしまったのです。

*企画を途中で変えることも考えました、途中から入ってくる人もいるので、けっきょく同じ企画を4セット繰り返すことにしながら、しかもダブり感を少なくするように努力したのです。そのときの苦しまぎれの資料が『自然と遊ぶ・中高年の山歩きガイド』の骨格になっている……というわけです。

*残念ながら本はあまり売れなかったけれど、私にとってはエポックメーキングなシゴトとなりました。

*ちなみに東急セミナーBEの登山講座は1年で突然終了。親会社の東急電鉄法務部の危機管理調査が登山保険では死亡事故の場合の保険金額を大きくできない点を指摘したことによると聞きました。路頭に迷う受講生を引き受けるべく、急遽自前の登山講座を設けることとしその説明会で、ある参加者から「糸の会」(itoの会)という名が提案されたのです。

*つけ加えると講座担当者の意地もあって、1年後に「ネイチャートレッキング──『関東ふれあいの道』を歩く」と看板のみ掛け替えて復活しました。

★19898.7──『がんばらない山歩き』(講談社)

*1995年の11月から、取り潰しとなった東急セミナーの受講者を第一期会員にして伊藤幸司の実験+取材型山歩き講座「糸の会」が発足しました。それが現在まで続いていて2019年11月末のものはno.1168(ただし中止も含んでます)となっています。 *1998年に講談社から刊行された『がんばらない山歩き』は、その「糸の会」の最初の1年間の試行錯誤がベースとなっているのですが、同時にそれは佐野眞一さんの大宅壮一ノンフィクション賞受賞に若干の関係があったのです。

*1997年に佐野さんの受賞を大学のクラス(早大第一文学部哲学科社会学専修、約120名)で祝おうという話があったらしいのです。私はクラス会などいっさいの集まりに参加しない隠遁生活をしていたのですが、その本『旅する巨人──宮本常一と渋沢敬三』では「聞き取り300人の1人」として取材を受けていたこともあって、佐野眞一さんから「出ない?」という電話をもらったのです。

*クラス会を維持してきたのは、以前平凡社にいて、そのセクションで仕事もさせてさせてもらったという関係の鷲巣俊子さんでしたが、彼女と話す機会もあって、講談社(平凡社を退社した後、出入りしているということでした)に企画を出してみるということになったのです。

*ちょうどその頃「糸の会」での完全ワンマン指導実験で試みていたことがいろいろあったので、さっそく企画書を出すと、それを受け取った編集者が写真の中にデザイナーの鈴木一誌さんを見つけて、話はとんとん拍子に進んでしまったのです。

*それからあわてて執筆を開始したのでずいぶん時間がかかったのですが、大枠を鈴木一誌さんが決め、私が勝手に原稿を書くという野放図なつくりになりました。

*1997年の『自然と遊ぶ・中高年の山歩きガイド』はライターが構成したもので、1994〜95年の東急セミナーBEでのドタバタ体験が中心でしたが、今回はその後の朝日カルチャーセンター千葉と東急セミナーBEでの新しい講座から、超初心者に対する「初歩の初歩」から始める登山講座には発見が多いということに気づいたのです。

*1996年4月から、“山ナシ県”の千葉県では最初の登山教室ということで朝日カルチャーセンター千葉で平日の講座がはじまりました。これは3カ月で講義3回+実技3回というかたちではじまったのですが、参加者から「もっと実技をふやして」という強い要望があって次第に変形し、最終的には講義1回+実技5回+公開実技(小屋泊り)1回という構造に変化しました(私のギャラは千葉へ出かけての講義でも、丸一日の実技でも同じではなかったかと思いますが)。1998年4月からは「初級」「中級」「小屋泊り」の3部構成となり、毎月1回の実技のみ、というシンプルな構成になりました。

*1996年には東急セミナーBEでも新講座がはじまったのですが、こちらは平日の超入門講座。午前10時ごろ山手線駅集合で午後4時ごろ下山(現地解散)という「10-16時の山歩き」などを試行錯誤してみました。

*ここでは主な写真ページをまとめてみました。

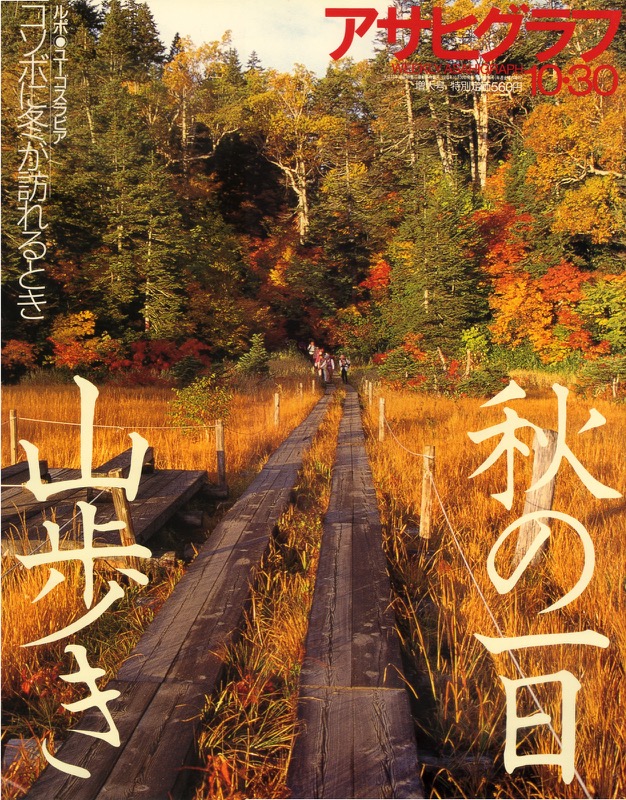

★1998──「アサヒグラフ」特集「秋の一日 山歩き」(朝日新聞社・1998.10.30号)

*1998年には山歩き講座のなかで撮りためた写真から秋の山を選んで「アサヒグラフ」の巻頭特集「秋の1日山歩き」となりました。どうも企画に穴が空きそうだということで、当時(たぶん)出版写真部長になっていた早大写真部同期の白谷達也さんが声がけしてくれたのだと思います。

*以前、ユーコン川下りのときに表紙になる可能性があったのに、アンディ・ウォーホルにとられた、と聞きましたが。今回は初めて表紙まで飾れたのです。でも、中学時代から憧れだったB4判のアサヒグラフではなくなっていたのです。

*金峰山のルポは写真が朝日新聞出版写真部の矢嶋宰さん、文章は元平凡社の編集者で翻訳家の高橋健次さん。高橋さんは結構長い間糸の会に参加してくれました。

★1999.8〜2002.11──「毎日カメラ読本」(毎日新聞社)

*私がカメラマン志望になったのは中学生のときに「カメラ毎日」のコンテストに入賞したことに始まります。高校時代には写真部に所属し「高校の部」の常連となったほか、朝日新聞江東版で行われていた東都高校写真会の月例会で最優秀賞をとると朝日新聞に大きく載ったりして、ついその気になりました。その地元高校の会で顔を合わせていた新藤健一さんは共同通信社の花形カメラマンになりました。

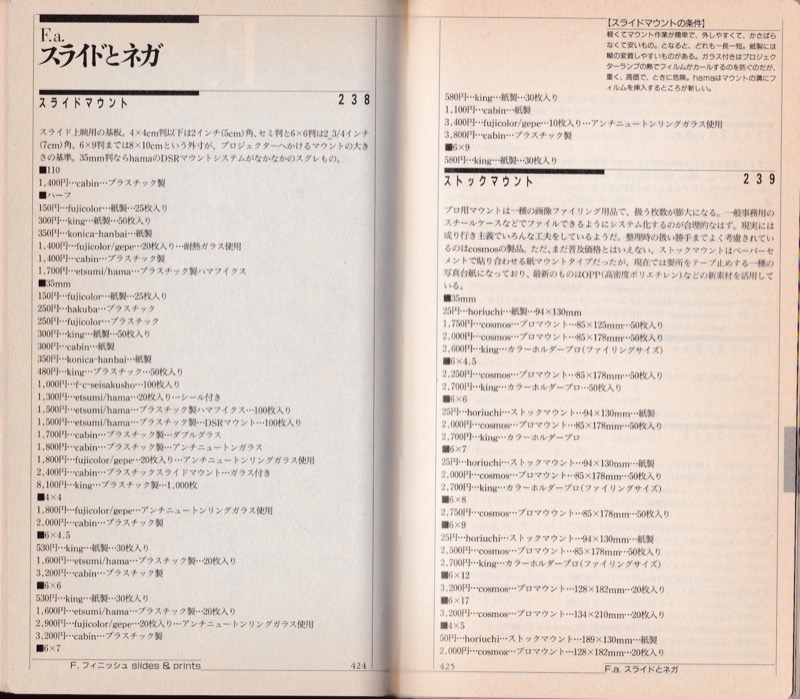

*そのカメラ雑誌御三家のひとつ「カメラ毎日」が休刊になり、ムックとして細々と生きていたのですが、大学写真部同期の平嶋彰彦さんが出版写真部長からビジュアル編集室長となって最初のシゴトがその「カメラ毎日」の最後を看取るようなものでした。

*名前を「毎日カメラ読本」としたのですが、その編集に参加するとともに巻末連載「カタログ探検紀行」として、1.カメラバッグ、2.運台、3.写真用額縁、4.カラーポジの整理システム、5.交換レンズ開発の考え方、6.コシナはなぜフォクトレンダーなのか、7.プリンターはどのように「写真」を考えているのか、8.写真フィルターの進化、9.CCDとの格闘現場、10.CCDとの格闘現場・続を執筆しました。

*私はカメラにかかわるモノライターではありましたが、支給された新製品をいじりたおしたり、厳密なテスト撮影したりすることはゼッタイにしませんでした。本当に付き合うには1本でも2本でも仕事してみないとわからない、というのが持論で、紹介記事ではとてもそんなことはできません。初対面で、軽くインタビューする取材と同じになる、と考えていたからです。

*ではどうするかというと、借りだしたブツは触って見るだけです。もちろんシャッターを押してみる程度のことはしますが、写って当然です。私はむしろカタログとニュースリリースを読み込んで、向こう側が訴えたいところをできるだけ受け止めます。とくに「つくった人」の意欲だとか、チャレンジだとかを見つけようとしてきたのです。

*そういうレポートでは、たぶん読者には根っこがバレてしまうので一流のモノライターにはなれないと自覚していました。しかし「キヤノン通信」というマスコミ向けレポートでキヤノン内部の取材をしてみると、カタログやニュースリリースでアピールしようとする広報戦略と、実際にそれに携わった技術者との間にはかなりの距離があることを知ったのです。

*外部からの取材でなく、広報担当の、味方としての取材だと、成功した開発者の素朴な意見はそんなに多くありません。おおかた、たったひとつのブレークスルーがその取材のほとんどなのです。でもそのブレークスルーはその技術者人生の生涯にひとつというものかもしれないのです。全体から見ればワンポイントでもそこから社会に大きく切り込んでいく新しい技術かもしれません。私はそういう話を、そういう人から直接聞くのが好きだ、ということに気づいたのです。

*そこでたとえばまるごとカメラというのではなく、カメラのほんの一部のパートやパーツに限って取材すれば、技術者も語りやすく、私も十分に聴きごたえのある話になる、ということを発見したのです。そういう考えから「毎日カメラ読本」で「カタログ探検紀行」を連載したのですが、それにはすでに前例がありました。

*私は1988年から『オートメカニック』(内外出版社)というクルマいじりの好きな人むけの雑誌で「伊藤幸司のパーツうんちく学」というのを連載しました。編集部の広田民郎さんが探検部の後輩だったので、彼がシゴトをつくってくれたのです。

*もちろん自動車1台丸ごととなると決定的に難しいのですが、切り刻めばなんとかなるだろうというのでパーツのひとつをしかるべきメーカーのしかるべき人に語ってもらうという仕掛けでした。テーマは結局、1.タイヤ、2.ワックス、3.バッテリー、4.ヘッドランプ、5.オイル、6.スパークプラグ、7.ヘッドガスケット、8.点火装置、9.コンピューター、10.オイルフィルター、11.ボルト&ナット、12.ガソリン、13.ペイントとなりました。

*面白かったです。なにしろ日本は世界有数の自動車部品メーカーの国ですから。

*続いて「全国自動車関係お助けマンリスト」という連載を11回続けて、全国のパーツ・ショップにアンケートし、わずかながら取材もしました。事故車の修理ではそこにピタリとはまる部品をファクス連絡網で探すという捜索技術が浮かび上がってきました。いまでは考えられないパーツ探しの職人技があったのです。これは1993年から94年にかけてでした。

*じつは1991年1月に玄光社の「ビデオSALON」が『ビバビデオ』という別冊を創刊しました。わたしは創刊号から参加して、まったくの初顔で「メカニズム初歩の初歩──女性・初心者のためのメカ音痴撲滅講座──ビデオ撮影A to Z」という大きな記事を書かせてもらいました。いわゆる「ダイヤモンドBOX」調というやつで、迎合しないで書くという路線でした。でもビデオカメラやビデオ撮影に関してはシロウトですから、すぐに馬脚を表してしまうはずです。1991年3月からは「VIDEO DETECTIVE File」というかたちになって、バッテリー、ファジービデオ、ズームレンズ、テープ、防水カメラ、ツインカメラ、三脚、3CCDカメラ、二次電池など10回の連載となりました。

*その連載取材で面白かったのは、業務用ビデオカメラをつくっている松下通信工業と家庭用3CCDカメラを量産している松下電器産業の技術者が同席したときのこと。レンズを通ってきた画像を3つに分けるダイクロイックプリズムの作り方で、片やほとんど手作業の精密加工、片や自動化の大量生産ということで両者お互いの意見交換の場になってしまいました。話の本当のところはわからないとしても、お互いが同じパナソニックの製品を作りながら、別世界にいたという驚き。モノライターとしては幸福な瞬間でした。

*そしてこれらが「カメラ毎日読本」へとつながっていく、私のモノライターとしてのシゴトでした。

★2002.2──『世界遺産』(全12巻・毎日新聞社)

*毎日新聞社でビジュアル編集室長となった平嶋彰彦さんのところに「世界遺産」の豪華写真集が作れないかという話が下りてきました。毎日新聞社はかつて豪華本企画の先頭を走っていた。なかでも『国宝』と『御物』(宮内庁所管の宝物)が直販システムによって20年にわたって売れ続けているというところから新しいシリーズとして『世界遺産』が企画されたのでした。

*世界遺産は年々登録されつつあって1,000か所程度までになるということと、ワンチャンスの特撮ではとてもとらえられないものも多く、集め写真で構成する……という、豪華本には決定的なハンディをどう克服するかというところから始めたのです。

*最終的に全12巻(おまけビデオ付きで約18万円)という超重量級豪華本を刊行することができました。編集は1999年から始まり、刊行完結は2002年2月。

*B4判の豪華写真集というのはすでに書店に置けるサイズではなくなっていたし、バブルがはじけて以降、ある宗教団体以外に豪華本の需要はないという時代錯誤的な企画だったとわかりましたが、額面で年間10億円を売り上げるという本の直販会社が健在でした。凸版印刷での最後の名人芸という製版技術に、編集スタッフ全員がしばしば驚かされたりもしました。

*じつは最初、私がキャプションを書く役でしたが、各国語の固有名詞を扱えるというレベルではなく、急遽(世界レベルの)カーニバル評論家・白根全さんに登場してもらい、私は写真集めの肉体労働に専念しました。白根さんはその鬱憤バラシだったかもしれませんが、2003年に毎日新聞社から『カーニバルの誘惑──ラテンアメリカ祝祭紀行』を出しました。

*豪華本の直販会社がまだあったというのも驚きでした。かつて倒産の危機にあった平凡社で仕事をしていたらそこで組合総会が始まって、会社の経営状態が報告されると、その時もなお屋台骨を支え続けていたのが過去のものと思われた「世界大百科事典」だと知ってみんなが「え〜っ!」と声をあげたのを覚えています。毎日新聞社でもじつは本の直販セールスマンたちが売り続けていた『国宝』と『御物』が出版局の利益全体を支えていたと知るのです。平嶋さんは編集責任者となったとき、出版物の倉庫を見に行ってその膨大な在庫(ほぼ売れ残り)に「愕然とした」そうですが、一方で日本全国を1県1県シラミつぶしにセールスしていく本の営業部隊は読書家をターゲットとしているというより、知的装飾品として売り切ってしまうというようなところでもあるので、高額商品として息の長い売れ筋を求めているということになるのです。想像もしていなかった体験でした。

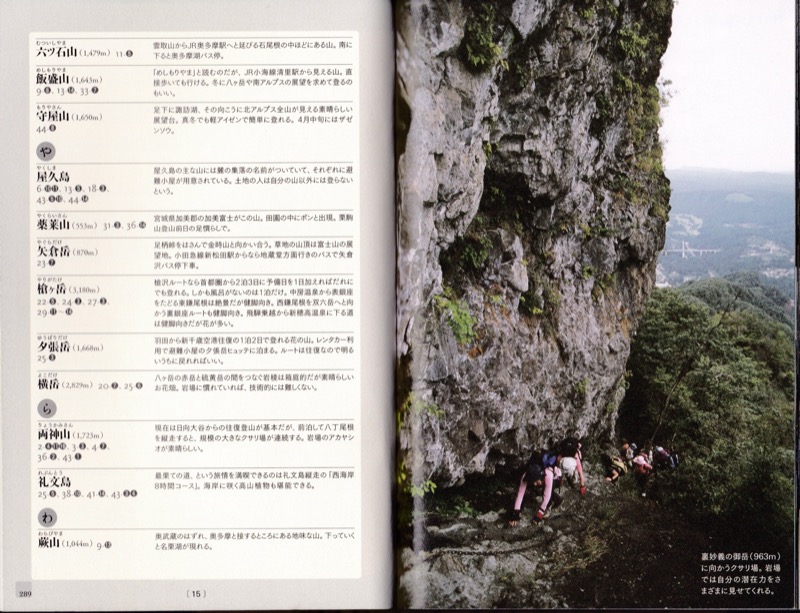

★2001.1〜12──「週刊日本百名山」(全50巻・朝日新聞社)

*2000年になると朝日新聞社の週刊百科のミニバージョン(50冊)で「日本百名山」をすることになり、なぜかそのガイド記事執筆がまわってきました。

*当時深田久弥の『百名山』の登頂経験は約2/3という事実を隠したわけではなく、初心者向けガイドとして机上プランを考えるということなら……というあいまいさで、決まったらしいのです。私が考案した○◇印のシミュレーションマップも消化不良の状態ながら毎回使ってもらいました。

★2003.7──『ゼロからの山歩き もっとゆっくり歩きたい』(学習研究社)

*学研スポーツブックスとして「ゼロからの――」シリーズがあるのだそうですが、スポーツ雑誌編集部デスクの柿本徹夫さんがその担当として、山歩きの本をつくりたいといってきたのが2001年10月。それから細く長くやりとりを続けてできあがったのが『ゼロからの山歩き もっとゆっくり歩きたい』でした。

*カルチャーセンター的山歩き講座を続けながらすこしずつ進めてきた技術論がゆっくりと書く本の内容を変えていく、という体験をしました。

★2004.1.10〜2005.3.26──「民俗学者宮本常一の写真・昭和30年代の日本」を毎日新聞夕刊紙上で月1回連載。

*2001年の夏から準備が進められてきたのが2005年3月に毎日新聞社で刊行されることになった『宮本常一 写真・日記集成』(全2巻・別巻1)なのですが、その発売につながるように、毎日新聞夕刊紙上で写真ページをもらいました。

★2005.3──『宮本常一 写真・日記集成』(全2巻・別巻1──毎日新聞社)

*制作は2001年の夏から準備が進められてきました。亡くなって20年以上になる民俗学者宮本常一先生の未整理の(といっても基本的な整理はなされていた)写真(昭和30〜56年)をまとめる作業が進むうちに、未発表の日記(昭和20-56年)も出てきたので、それもすべて翻刻することになりました。毎日新聞社の平嶋彰彦さんが写真によって宮本常一と向かい合い、詩人の中村鐵太郎さんが日記によって宮本常一と向かい合うという真剣勝負をわきでたっぷり観戦というのが私の役目となったのです。

*じつは、平嶋さんは若い頃から毎日新聞社の名編集者・西井一夫さんと仕事をしています。『昭和20年東京地図』(筑摩書房・1986年)がその代表作かと思いますが、西井一夫という人は「サンデー毎日」や「毎日グラフ」から1985年に伝説的な写真編集者といわれる山岸章二の「カメラ毎日」に移って、1985年の休刊(事実上の廃刊)時には編集長だった人です。その当時の森山大道、中平卓馬、荒木経惟などという人たちの写真論が私には難しすぎたと思いますけれど。

*一般論をいえば、写真を美術的なものと考える人たちもいれば、哲学的な方向にどんどん進めていく人もいて、正直私には耐えられない部分があって、写真はただ単純に「見てしまったもの」とか「撮れてしまったもの」という出発点にすぎないという思いから「見てしまったもの」とか「撮れてしまったもの」に自分なりに責任を持ちたい、とシンプルに考えるようになったのです。振り返ってみれば大学時代、探検部の部室から写真部の部室に行くと、写真部の連中はいつもノートにぐちゃぐちゃ何か書いているという印象だったことを思い出します。

*ついでにネット上で調べてみると、西井さんが私よりひとつ年下で、平嶋さんと同い年だったと知りました。そして実は、デザイナーの鈴木一誌さんは「カメラ毎日」後の西井さんが設立し、30年以上続いたという「写真の会」の(たぶん)終盤を支えたひとでした。私は鈴木さんから「写真の会」の会報を何度かいただいたことがありました。

*話は横にそれましたが、平嶋彰彦さんは出版写真部長からビジュアル編集室長となって「カメラ毎日」の」幽霊(ごめんなさい!)みたいなもの(「カメラ毎日読本」です)を完全終了させ、定年前の最後のシゴトとして直接会ったことのない宮本常一の写真と正面から向かい合いたいと考えたのです。それはフォトジャーナリズムの現場で白黒写真で育ってきた世代の最後のシゴトとして近々姿を消すはずの写真暗室で宮本常一と向かい合いたいということでした。実際に平嶋さんは半年以上弁当持ちで暗室にこもり、選びぬいた約3,000点の写真をエイト・バイ・テン(六切り、約B5判)で2枚ずつプリントし、一部は山口県周防大島の宮本先生の記念館に、一部は毎日新聞社のフォトサービスに収蔵することになるのです。

*新聞紙面にはあいかわらず白黒写真が多いのですが、それはデジタル化で、カラーから一瞬に白黒に変換できるものなのです。暗室作業で引き伸ばす白黒写真は、毎日新聞本社では平嶋彰彦さんが最後となったのです。

*ついでに……というと失礼ですが、中村鐵太郎さんについても語っておかなければいけないと思います。彼は一橋大学を出て保険会社に入ったというのに、3か月の試用期間でドロップ・アウトして編集プロダクションに入ったらしいのです。その最初のシゴトがアドベンチャーモノの単行本企画、その準備で大学の探検部をまわっていたら、怪しい若いもんがチョロチョロ動いている、という情報で上智大学の鄭仁和さんと法政大学の岡村隆さんとが「つぶしましょう」と私のところに行動戦線を張ろうと言ってきたのです。……で、一度会ってみようか、といっているうちに、鄭さんが「じつは上智の先輩の朝日イブニングニュースの仙名さんの本で、よろしく! といわれちゃって」と白紙撤回。中村さんはその本の編集作業中に住まいが近かった私のところに足繁く通うようになったのです。

*たぶん編集者というシゴトは他人によって時間をどんどん奪われていくということが一番つらいと感じたらしく、校正者になりたいといいだして別の泥沼に入るのですが、学生時代は(大学から近かったからか)前進座に入りびたっていたようで、平ったくいえば文学青年で詩人だったのです。いまWebで中村鐵太郎を見るとウィキペディアに「作成中」として見出しだけは立っています。

*でもその実力を知るのに絶好の新聞記事がありました。2002年10月11日の毎日新聞夕刊ですが「上智大学中世思想研究所が翻訳・監修した『中世思想原典集成』(平凡社・全20巻)が完結した。中世思想の流れを原典の翻訳によって包括的に紹介しようという企画だ。」という記事があります。

【同集成には、紀元2世紀から17世紀まで、約1500年にわたる各時代の主要著作が収められている。取り扱う時代を幅広く設定して思想の発展を継続的に理解できるようにし、ビザンチンやイスラム世界にも目配りした。

収録された著者は226人、著作は335編。原文はラテン語、ギリシャ語、中世の英、独、仏語、アラビア語など、多岐にわたっている。専門家168人が翻訳を担当したが、すべて初訳か新訳だ。平均900ページ、全巻を合わせると1万8000ページを超す膨大な分量となっている。】

*というどえらい本を「校正者」という身分ながら退社した編集者の分まで、たった1人で処理したという無茶苦茶な人なのです。元気な時代の平凡社ならきっと荒俣宏のような存在になっただったろうと想像されるのです。各言語をあやつる学者たちと直接向かい合える校正者・校閲者ですから。

*その中村さんが、シゴトの合間を縫って、宮本先生の手帳をコツコツとデジタル化していったのです。

*そしてもちろん、宮本常一の長男で、日本観光文化研究所の23年を裏側で大きく支えてきた宮本千晴さんは、(私が思うところ)「手帳もありました」と出してくれたあたりで、この企画を本当に信用したのだと思います。

★2005〜2010──Web版「日本365名山・毎日が山歩き」(NECビッグローブ・ステーション50の小学館担当「おとなのたまり場ボンビバン」)

*2005年にキヤノン販売の広報部長だった藤森元友之さんからおもしろい話がきたのです。インターネットプロバイダーのNECビッグローブがステーション50という中高年向けのサイトをつくるにあって小学館に協力を求めてきたというもの。

*さっそく「おとなのたまり場ボンビバン」(bon vivant=人生楽しむ派)の第1チャンネルとして「日本365名山・毎日が山歩き」を連載することになり、これはサイトが終了する2010年末まで113回を数えました。

*掲載された全113山は……001大山、002奥久慈・男体山、003金時山、004塔ノ岳、005筑波山、006上高地、007北八ヶ岳、008幕山、009雲取山、010高川山、011笠山、012両神山、013高松山、014宮之浦岳、015天城山、016那須岳、017白山、018黒檜岳、019唐松岳、020槍ヶ岳、021御嶽山、022尾瀬、023栗駒山、024大菩薩嶺、025桜山、026神山、027安達太良山、028蔵王、029美ヶ原、030開聞岳、031三ツ峠山、032八甲田山、033守屋山、034鋸山2.25、035嵩山、036丹沢三峰尾根、037鼻曲山、038荒船山、039会津駒ヶ岳、040大岳山、041赤岳、042パノラマ台、043北岳、044白馬岳、045金峰山、046西穂高岳、047妙高山+火打山、048瑞牆山、049石割山、050二子山、051霧島山、052高尾山、053十二ヶ岳、054丹沢縦走、055赤城山、056高峰高原、057沼津アルプス、058佐渡・ドンデン高原、059岩戸山、060吾妻耶山、061秋田駒ヶ岳、062子持山、063巻機山、064乾徳山、065鳳凰三山、066菜畑山、067甲斐・駒ヶ岳、068大蔵高丸、069至仏山、070四阿山、071木曽・駒ヶ岳、072御岳山、073岩殿山、074北高尾山稜、075水沢山、076行道山、077入笠山、078日和田山、079稲含山、080元清澄山、081三毳山、082高尾山、083浅間尾根、084岩山、085面白山、086磐梯山、087高山、088大雪山、089北岳、090燕岳、091妙法ヶ岳、092仙丈ヶ岳、093谷川岳、094火打山、095古賀志山、096天狗山、097甲武信ヶ岳、098羅漢寺山、099高水三山、100明神ヶ岳、101大小山、102伊予ヶ岳、103鹿倉山、104川苔山、105八風山、106笠取山、107鹿島槍ヶ岳、108棒ノ嶺、109燧ヶ岳、110武甲山、111仏果山、112三筋山、113足和田山。

*これは日本有数のプロバイダーが自前で提供した宣伝サイトのためか、山の名で検索するとグーグル画面などで表示位置がどんどん上がって、続々とトップページ(つまり検索画面の山名の最初のページ)にまで上り詰めていくという奇跡のような体験をしました。その後、ビッグローブから電子ブックにできないかという話をいただいたのですが、中間にWeb上の編集者が入ってたためにデータがうまくまとまらずに実現しませんでした。ちょっと残念でしたが、自分の写真(ほとんどはカラーポジ、すなわちスライド原版)を自分でデジタル化してセレクトする写真整理は進みました。

★2007.8──『山の道、山の花』(晩聲社)

*2006年の初めだったと思うのですけれど、デザイナーの鈴木一誌さんと晩聲社をたずねました。晩聲社といえば名編集者の和多田進さん(後に「週刊金曜日」初代編集長)が精力的に問題作を世に送った出版社ですが、それが尹(ゆん)隆道・成(そん)美子ご夫妻の手に渡って、古い資産を継承しつつ、新しい方向に踏み出そうとしている時期でした。若いころから和多田さんとたくさんの仕事をしてきた鈴木さんが、デザイナーという立場から広範なアドバイスをしているようでした。

*尹(ゆん)さんは日大芸術学部出身で大島渚組の主要な俳優であり、映画「絞死刑」で主役を演じています。奥さんの成(そん)さんには『チンジャラ激戦中』(文藝春秋社・1995)という本があります。在日韓国人の青年部で活躍したふたりが、すすめられてパチンコ店経営に乗り出した奮闘記であり、その延長戦上に「出版」という活動が掲げられたという印象でした。

*そのとき私は山で撮った写真をザックいっぱい持参したのです。尹(ゆん)さんが子どもを山に遊ばせたころを懐かしがってくれ、本をつくるということがその場で決まってしまったのです。

*そして2007年の春、おおまかな姿が立ち現れたときに尹(ゆん)さんが発したのは「えっ? 花の本?」

*じつは2006年中に、1995年から山で撮った写真を全部見直して「山」「花」「光景」として見出しの立つものに細分類していったのです。そうしてみると「花」に類するものを最初にまとめてしまわないと、とうてい1冊に組み立てられないと思ったので、とりあえず「花」でまとめてしまったという次第。私はそういう説明をして、2冊目を「光景」の写真で組み立てるのを了解していただいたのです。そういう経緯で2007年8月に刊行されたのが『山の道、山の花』だったのです。

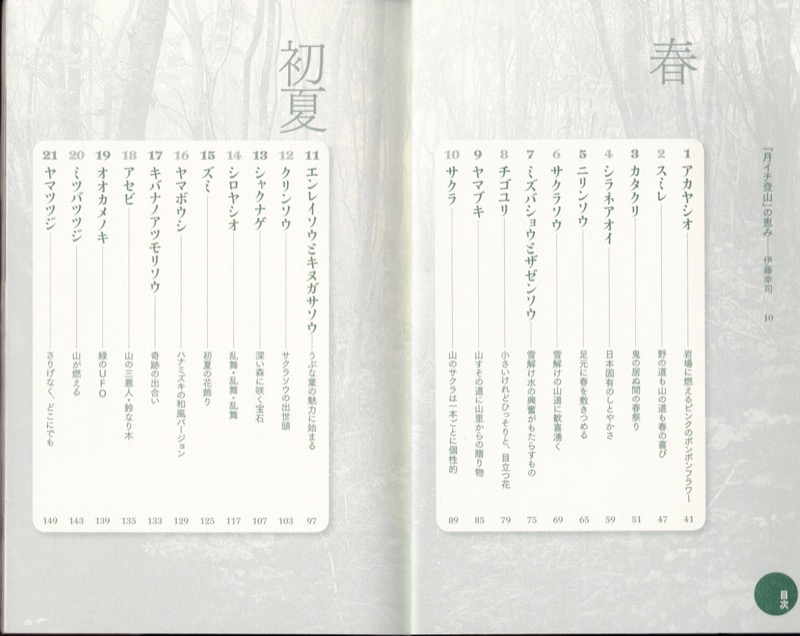

*目次立ては、春──1アカヤシオ、2スミレ、3カタクリ、4シラネアオイ、5ニリンソウ、6サクラソウ、7ミズバショウとザゼンソウ、8チゴユリ、9ヤマブキ、10サクラ、初夏──11エンレイソウとキヌガサソウ、12クリンソウ、13シャクナゲ、14シロヤシオ、15ズミ、16ヤマボウシ、17キバナノアツモリソウ、18アセビ、19オオカメノキ、20ミツバツツジ、21ヤマツツジ、夏・高山──22ヤグルマソウ、23シモツケソウ、24アヤメ、25コマクサ、26ツリフネソウとキツリフネ、27オカトラノオとヤマトラノオ、28トリカブト、29コバイケイソウとその仲間、30オオバギボウシ、31レンゲショウマ、32イワカガミ、33マツムシソウ、34マムシグサ、35ホトトギス、36紅葉、37キノコ、冬──38冬桜、39シモバシラ、40霧氷、41ウメ。

*報告会ではここから季節に合わせて、36紅葉、37キノコ、38冬桜、39シモバシラ、40霧氷……を見ていただいたのです。

★2008.6.5〜9.25──連載「軽登山」(日本経済新聞・木曜夕刊)

*日本経済新聞社の礒哲司さんという方から直接電話をもらったのだのだと思います。さっそく出かけて行ったのですが、ご本人は登山というものにほとんど関心が無いようで、枠が大きければ自由勝手にできるところでしたが、夕刊の小さな定番コラムらしいので「登山」というジャンルで選んでいただけたのはうれしかったのですが、窮屈な気分で書きました。コラムになっているかどうか……「たくさん書けばわかってもらえる」という程度の筆力では成功したかどうかわかりません。

*ただ、新しい発表の場が提案されたというだけで、こちらの動きが電波のように伝わるらしく、この時期、都内のホテルの喫茶室で集合したりする講座をいくつか開催して、成立したりしていました。

*日本経済新聞社の礒哲司さんがどういう人であったのか今回ネットで調べてみると、シニア・ライターとかシニア・エディターという肩書で、労働環境ですかね、そういう記事をたくさん扱っていらっしゃるようです。

★2009.4──『軽登山を楽しむ 山の道、山の風』(晩聲社)

*晩聲社の2冊目は「山の道、山の風」というタイトルで考えていたのですが、鈴木一誌さんの強い意見で主題をはっきり打ち出しました。

*目次立ては、【春】1春の道、2春の花、3芽吹き、4木の花、5カエル、6木の肖像、7山里、8残雪/雪渓、【夏】9夏の道、10自然林、11人工林、12休憩、13滝、14川、15橋、16池・湖、17海、18シカ・サル・クマ、19チョウ、20雨、21雲、【高山】22朝の光、23山頂で、24ブロッケンの妖怪、25お花畑、26ライチョウ/カモシカ、27山小屋、28避難小屋/テント、29槍ヶ岳、【秋】30秋の道、31実り、32虫、33岩のかたち、34岩場、35クサリ場、36信仰のしるし、【冬】37冬の道、38雪遊び、39下界の風景、40夕、41鳥、42富士山、43宿、44湯。

*これらはすべて登山講座のなかで撮ったものです。ごく最近では私は最後尾について、写真を撮った遅れを急ぎ足で挽回するのを繰り返していますが、1995年からの約20年間は先頭でルートハンティングとペースメイクをやりながら、グループの先頭で見つけた「その日ならではの光景」を「初めて参加した人の目線」で、できるだけ漏れなく撮るようにしていました。その、ごくありふれた光景ともいえるけれど私たちには共有できた瞬間の写真で1冊の本を埋め尽くしたいと思ったのです。

*この写真は私にとっては極めて重要です。中禅寺湖で撮った「地球の丸み」の写真だからです。たとえば潮干狩りの風景などで簡単に撮れる写真と同じなので威張れるものではないのですが、説明できる根拠としてうまく見つかった光景でした。

写真には次のようなキャプションをつけました。

【黒檜岳(1,976m)から下って、阿世潟で中禅寺湖の岸辺に立った。小さな島があきらかに水平線の向こうにある。湖岸からこの上野島までは25,000分の1地形図上で1,050m、水平線(地平線)の実像だ。[2006.6.14]】

*私の個人的な体験の範囲内のことですけれど……この2冊の本(『山の道、山の花』と『軽登山を楽しむ 山の道、山の風』)が私にとって重要なことは、プロの領域まで浸透したデスクトップ・パブリッシングで本文部分をオール4色刷り(つまり製版料を含めた刷り代が4倍になるけれど)にするとデザイナーのパソコン上で組み上げたページが、そのまま何の制約も受けずに印刷されていく、というカラープリントなみのわかりやすさで本格的な単行本が作り上げられるということでした。

*1998年の『がんばらない山歩き』(講談社)でも鈴木一誌さんがデザイナーとして仕上げていたシゴトはすでにほとんど同じだったと思います。ただ、本の作りは1色刷りベースの伝統的な単行本の印象でした。今回の晩聲社の2冊は、アタマに特色1色刷りを32ページ(16ページ建て2折)つけ、スミ(黒色)ではなく特色(『山の道、山の花』ではグリーン系、『軽登山を楽しむ』ではブルー系)の文字で白い紙面を印象づけながら、そのあと200ページ以上カラーページが続きます。カラーページの本文の文字はスミ版で読みやすくしてありますが、写真キャプションなどは色文字になっていたりします。

*話は50年前の1970年に戻りますが、私はタイプオフセットという印刷方式で『「1968〜1969 早稲田大学 第一次ナイル河全域踏査隊 報告書」』をつくりました。高校時代には新聞部所属のカメラマンでしたから、印刷物と完全に無縁だったわけではありませんが、一冊の、堂々たる? 本をスミからスミまで、自分の手で作り上げるという「本づくり?」に面白さを感じたのは事実です。

*1970年の「たんけん会議」をきっかけに、写真、文章、編集などというものがシゴトとなってきましたが、「たんけん報告書」という自分自身で完結できる自分自身のためのシゴトは特別の意味があると思っていました。

*すでに紹介したことですが「あむかす・旅のメモシリーズ」は最初、手書きの原稿をデュプロ印刷でわら半紙(B4判)二つ折りのホッチキス止めという素朴なものでした。それはしかるべき「たんけん報告書」の下原稿の主要部分を(かたちばかりの金額でしたが)買い取ることで、必要とする人に情報として受け渡したいという考え方でした。その下原稿を人質にして「報告書」につなげてもらおうという考えでもありました。1974年だったと思います。

*それが翌年には「縮刷版」というかたちでB6判で50ページ以上、200部刊行の「書籍」となります。手書きのままで「たんけん報告書」となり、国会図書館に永久保存され、いくつかの窓口で「販売」されるものとなったのです。

*この「あむかす・旅のメモシリーズ」もタイプ印字を省略した軽オフ印刷で私の高校時代の友人で印刷業を継いだ瀬戸忍さんのところでやってもらいました。その手書きの報告書を販売可能な商品にするために「表紙まわり」だけ和文タイプで印字しました。

*私の世代でも学校時代に謄写版印刷を使いこなしていた人がいると思いますが、私は字がヘタなのでまったく手を出したことがありません。お金になる原稿を書かせてもらうようになったときも、自分自身でも読みにくいと思う文字になったらアタマから書き直して勢いをつけて先に進むというような、自己判断ツールとして自分の字を利用していたことを思い出します。単行本でさえそんなことをしていました。

*デスクトップ・パブリッシングという概念に一気に近づいたのはワープロからでした。1984年になりますが、富士通が家庭用ワープロとしてOASYS Lite(22万円)を発売しました。その新聞記事を見た瞬間に、買うことに決めたのです。1982年からダイヤモンド社の「ダイヤモンドBOX」という雑誌にフリーライターとしてカメラ関係の小さな記事など書いていましたが、ワープロを手に入れるやたちまちワープロライターとなって「ワープロでつくる私家本」(86年10月号と87年2月号)、「ハイパーワープロ総点検」と「根っこから見直すワープロ文字デザイン講座」(87年6月号)、「パーソナルワープロ51機種_文字くらべ」(88年7月号)、「フロッピ--ディスクの信頼性は『界面科学』が決め手」(88年7月号)、「BOX別冊’89年春=ワープロ時代の知的生産工具図鑑」(89年4月)、「ワープロマニュアル読み比べ」(89年7月号)、「慣らし運転不要! ワープロナビゲーション術」(89年9月号)、「ワープロは日本語をこう文法した」(91年3月)、「92ワープロ大賞」(91年11月号)、と矢継ぎ早でした。

*私は編集長が捨てたがっていたOASYSの大型ワープロを貰い受けて、5インチの大型フロッピー・ディスクを使うようになっていました。

*ところが1987年にキヤノンは全く新しい一眼レフカメラのEOSシリーズを発売することになり、キヤノン販売広報部がキヤノン本社広報部がこれまでやってきた広報活動のうち国内向けの分を自社のものとしたいということでマスコミ向け「キヤノン通信」を発行することになったのです。まだ所属社員がすくないことから、外部スタッフを導入して早急に立ち上げたいということで私に発信ツールの検討を依頼されたのです。

*そのときキヤノンでは軽印刷業界の電子化を進めるべく1985年にEZPSという印刷業務用ワープロを発売したところでした。一般には「DTP専用機」と呼ばれていたように思いますが、今キヤノンのネット情報で調べて見ると「電子編集印刷システム・EZPS5300」だったようです。私はその操作講習会に参加してみましたが日本的な「軽印刷」までの視野しかない感じがしました。

*当時キヤノン販売はマッキントッシュ・パソコンの極東地区販売権を持って、日本国内ではゼロワン・ショップを急速展開していましたから、アップル・マッキントッシュ II パソコンに15インチ縦型の白黒モニター、キヤノン製というべきアップル・レーザーライター・プリンター、それに全世界の印刷業界に高度なDTP革命を引き起こすDTPソフトのクォーク・エクスプレス(QuarkXPress)をセットにして、当時世界最先端のシステムを用意してもらったのです。私のようなフリーライターがこの時期にデスクトップ・パブリッシングの波の最先端に立てるとは、まったく夢のようでした。

*さらに1992年の『新版 カメラマン手帳』(朝日新聞社)では発売直後のマイクロソフト・ウインドウズ3.1を搭載したNEC9800シリーズのラップトップパソコンを使い、ワープロソフトよりシンプルなテキスト・エディターによって、膨大な「表」をつくっていたのです。

*そして「令和」を迎えます。ホームページはすでに2004年ごろから始めていましたが、カラー写真と文字をほとんど無制限に連ねて、もしプリントすれば数百ページにもなるものを、簡単なノートパソコンで作れてしまい、スマホでも読めるということを知るのです。そのことに着目したのは「山旅図鑑」を始めてからでした。

*たくさんの小さな画像や文字列を階層化して整理・保存できることはすでに常識的でしたが、どこまで巨大な文書を実用的に扱えるかということに関してはあまり真剣に考えていませんでした。今回その量的可能性を知りたくてフェイスブックにどれだけ写真を放り込めるかやってみたら、たかだか1,000点程度でした。このWeb版報告会だって、画像点数は750点を超えています。

*加えて分厚い書籍のようなものにしたら必要なところを探すだけで大変だというのがかつての常識だったのですが、いまではネット空間を徘徊するクローラー(ロボット型検索エンジンの収集機能)が1文書からでもたくさんのキーワードを拾い集めて、求める人に無料で紹介してくれます。今回も自分のホームページのとんでもない奥の方から、ポンと拾い出してくれた情報もありました。

*ここでようやくいえるのですが、前回の報告(no.380、2010.12.24)で掲げた「宇宙にひとつだけの輝くゴミ」というタイトルでは「あむかす旅のメモシリーズ」(全89巻)を中心に「量が質を凌駕する」場面の価値をテーマにしたつもりです。

*そのときの現実の「宇宙ゴミ」のイメージは──直径10cm以上のデブリはカタログに登録され、軌道が分かっている。1cm以内ならバンパーなどで自力防衛できる。その中間サイズの対策は空白──とのことでした。野球のボールなら軌道が調べられていて、パチンコ玉なら自分でガードできる。そこで私が興味を持っているのは野放しにされている10〜1cmの宇宙ゴミで、そういう(補足困難な)ゴミをつくりたいという提案でした。

*それはたぶん、多くの人に認識されようとする不特定多数に向けたものでもなく、家族や親戚、身近な仲間や同僚といった特定少数に向けたものでもなく「特定多数」という共通の「仲間」とか「同類」に向けた強いメッセージが重要だといいたかったのです。

*このWeb版報告も万人に向けてつくっているわけではありません。途中でアキられてしまっても私は十分に「ありがとうございます」です。しかし、ひとりやふたり、10年後に私のこのレポートのどこかひとつを思い出してくれる人がいたら、かなりの時間をかけてつくっただけのことはある、と信じています。これが野球ボールより小さくてピンポン玉より大きい「宇宙にひとつだけの輝くゴミ」であれば、幸いです。

★ページ 先頭に戻ります

Copyright 2019 Koji Ito & ito-no-kai All rights reserved.